eu-konkurrenz im Buhlen um die Gunst der USA

Die europäische Konkurrenz im

Buhlen um die Gunst der USA

Die USA setzen die Vorgaben und die europäischen Mächte fahren darauf ab. Freiwillig, doch mit jeweils eigenen Berechnungen. Diese sind ihren eigenen staatlichen Ansprüchen geschuldet und fallen daher nicht gerade unbescheiden aus. Eine Geschlossenheit der EU-Staaten erweist sich dabei dabei als wenig hilfreich. Jede Demonstration eben solcher Geschlossenheit läßt die Heuchelei unschwer erkennen.

Am trefflichsten wird das ersichtlich im Falle des von der BRD angetriebenen Projekts der Eingemeindung der Ukraine ins EU-Europa. Der damit verbundene Affront gegen Rußland, zu dessen historisch-kulturellen Einflußgebeit jener Staat unzweifelhaft zählt, war ein Unternehmen, sich bei den USA, auf deren Unterstützung Deutschland ja vor allem in Sachen Gewalt angewiesen ist, beliebt zu machen.

Das EU-Assoziierungsabkommen mit der Ukraine war 2014 unter Dach und Fach. Der dafür nötige Putsch in Kiew entfachte einen Bürgerkrieg in der früheren Sowjetrepublik ganz im Osten, im Donezk-Gebiet. Und als alle Schlichtungsbemühungen (Minsk I, Minsk II sowie die Istanbul-Verhandlungen, westicherseits sah man sie als Test auf die Nachgiebigkeit Moskaus) letztlich zerschlagen waren — der Westen hatte sie nie ernsthaft betrieben —, kam es zu dem, was Rußland — um die Bereitschaft zur Deeskalation weiterhin zu zeigen (die freilich im Westen ganz dogmatisch nicht gewürdigt wird) — die »Spezielle Militärische Operation (SMO)« nennt.

Damit war klar, daß die BRD auf die militärische Unterstützung der USA für eben diesen Stellvertreterkrieg angewiesen war, den sie eben dann zusammen mit den USA sowie den übrigen NATO-Staaten von ihrer »Kiewer Demokratie« führen ließen. Das freilich machten die USA nicht so ohne weiteres mit: Schließlich obliegt ihnen in diesem Falle die Federführung. So waren sie es sich schuldig, den Hauptanstifter Deutschland einem Test diesbezüglich zu unterziehen, wie ernst er es denn meine mit dem Krieg gegen Rußland.

Der Test — und da zeigte sich einmal mehr, daß die USA nie zimperlich in ihrem Vorgehen sind — bestand in der Sprengung der Nord Stream Pipelines (2022), zielte also auf fundamentale Abhängigkeit der BRD vom russischen Erdgas. Der deutsche Staat hat den Test in Person seines Bundeskanzlers Scholz glänzend bestanden. Der eilte nämlich schnurstracks nach Washington und demonstrierte herzlichstes Einvernehmen mit dem amtierenden Präsidenten Biden, als wäre nichts gewesen. Mit Fug und Recht kann man in diesem Falle von einer Win-Win-Begegnung sprechen. Im übrigen hegt Präsidentschaftsanwärter Trump nach wie vor Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Bündnispartner, wenn er auf ihren — seiner Meinung nach— zu geringen Beitrag zur Kriegsfinanzierung verweist.

Im EU-Rahmen war die BRD nun erst recht obenauf. Sie bestimmte die offensive Stoßrichtung. Das stieß insbesondere in Frankreich auf einigen Widerwillen. Auf der einen Seite konnte und wollte man dort ja nicht aus dem EU-Erweiterungsprojekt auf Kosten Rußlands aussteigen. Auf der anderen Seite war damit das Selbstbewußtsein der Grande Nation angekratzt. Schließlich hat sich der französische Staat seit dem Zweiten Weltkrieg viel auf seine privilegierten Beziehungen zu den USA zugutegehalten, waren es doch hauptsächlich US-Truppen, die die Boches aus Frankreich wieder vertrieben. Gerade so gesehen waren und sind die USA für Frankreich ein Rückenschild gegen Deutschland, dem man bei aller geheuchelten Freundschaft mißtraut. Und wie sich am aktuellen Fall zeigt zurecht: Sollten Deutschlands Beziehungen zu den USA tatsächlich besser sein als die Frankreichs? Klar, daß dann nach Scholz auch Präsident Macron in Washington aufkreuzen mußte. Selbstredend wurde einmal mehr die Einigkeit des Westens beschworen, wofür die jeweiligen Interessensgegensätze ja den Grund abgeben.

Im EU-Rahmen war die BRD nun erst recht obenauf. Sie bestimmte die offensive Stoßrichtung. Das stieß insbesondere in Frankreich auf einigen Widerwillen. Auf der einen Seite konnte und wollte man dort ja nicht aus dem EU-Erweiterungsprojekt auf Kosten Rußlands aussteigen. Auf der anderen Seite war damit das Selbstbewußtsein der Grande Nation angekratzt. Schließlich hat sich der französische Staat seit dem Zweiten Weltkrieg viel auf seine privilegierten Beziehungen zu den USA zugutegehalten, waren es doch hauptsächlich US-Truppen, die die Boches aus Frankreich wieder vertrieben. Gerade so gesehen waren und sind die USA für Frankreich ein Rückenschild gegen Deutschland, dem man bei aller geheuchelten Freundschaft mißtraut. Und wie sich am aktuellen Fall zeigt zurecht: Sollten Deutschlands Beziehungen zu den USA tatsächlich besser sein als die Frankreichs? Klar, daß dann nach Scholz auch Präsident Macron in Washington aufkreuzen mußte. Selbstredend wurde einmal mehr die Einigkeit des Westens beschworen, wofür die jeweiligen Interessensgegensätze ja den Grund abgeben.

Diese Gegensätze sind mit den Einigkeitsbeschwörungen natürlich nicht aus der Welt. Frankreich hat nach dem siegreichen Ersten Weltkrieg maßgebend die Staatenkarte Europas gestaltet. Nun hat die Verlierermacht beider Weltkriege sie umgestaltet, zunächst durch die Zerschlagung Jugoslawiens, wobei Frankreich nicht über eine Zuschauerrolle hinauskam. Und nun die Sache mit der Ukraine, einer Sache, welche die beanspruchte besondere Stellung in Washington zu untergraben droht. Das zu verhindern, ist sich die französische Nation selbstredend schuldig. Da das Aussteigen aus dem Ukraine-Projekt schon allein damit ausgeschlossen ist, versucht man in Paris eigene Akzente in dem Krieg zu setzen. Militärische Akzente mit besonders beeindruckenden Waffenlieferungen, mit Militärberatern vor Ort, womöglich sogar eigenen Hilfstruppen.

Sollte der nächste US-Präsident, der ja aller Wahrscheinlichkeit Trump heißt, den Ukraine-Konflikt tatsächlich beenden, dann käme das Frankreich gar nicht so ungelegen. So sieht man es realistischerweise jedenfalls in Beijing — Chinas Präsident Xi Jinping war nicht zufällig kürzlich in Paris, neben Serbien und Ungarn — Ungarns Präsident Orban bemüht sich im Gegensatz zu den übrigen EU-Staaten um eine Beendigung des Krieges — der einzigen Station auf seiner Europareise. Allerdings liegt es, wie gesagt, nicht in Macrons Händen, den Vorreiter einer Konfliktlösung zu machen, da er ja einen offenen Riß mit den USA vermeiden möchte. Außerdem will er den Streit um die Vormacht in der EU nicht leichtfertig aufs Spiel setzen, was ja einer Schädigung französischer Weltmachtinteressen gleichkäme.

Auch Italien, die dritte Macht in der EU will sich in der Ukraine-Affäre nicht lumpen lassen und bleibt bei Stange. Und das, obwohl Gerüchte der Ministerpräsidentin Meloni, die aus dem faschistischen Lager kommt, gute Beziehungen zu Moskau nachgesagt haben. Wie dem auch sei, jedenfalls will Italien seine außenpolitische Stellung nicht durch einen Affront gegen die USA, Deutschland und Frankreich schwächen. Davon zeugen zum einen die weiter durchgeführten Waffenlieferungen an die Kiewer von Faschisten maßgeblich gelenkte Regierung, vor allem aber auch der Rückzug aus der von der Vorgängerregierung beschlossenen Teilnahme an der Belt & Road Initiative Chinas. Letzteres ist insofern bemerkenswert, als die USA einen ausgesprochen antichinesischen Kurs eingeschlagen haben. (Auch Faschisten verstehen sich auf staatspolitischen Opportunismus!)

So tief die Gräben der ambitionierten NATO-Mächte sind, so lächerlich ist die Rolle ihrer Vasallenregimes. Diese könnten höchstens zur Kenntnis nehmen, wer die Kosten imperialistischer Bestrebungen zu tragen hat. Ein Aussteigen aus ihrer Rolle ist nichtsdestotrotz nicht erlaubt: Daher ist der ukrainische Präsident permanent auf Bittstellertour. Er spielt diese Rolle großartig.

18.07.24

feedback: info@koka-augsburg.com

literatur farrère

Ankommen und Abholen

Politiker, Politisierte und der Funktionszusammenhang

Vom Ankommen und Abholen

Der Politiker

Der Staat und seine Räson wird in der Politik repräsentiert. Die Träger der Repräsentation sind Personen, die eben die Politik machen, welche dem Staat zu dienen ent- und verspricht. Notwendigerweise eine von ihrer Person und den anderen Angehörigen des Staates abstrahierte Angelegenheit. Politiker laufen deshalb zweigeteilt durch die Welt: Auf der einen Seite sind sie Individuen, auf der anderen Seite eben davon abstrahierte Staatsfunktionäre. Dies zu vermischen ist daher ein großer Fehler, fällt gegebenenfalls juristisch unter den Begriff Korruption und wird, wenn aufgedeckt, entsprechend bestraft.

Wie schwer es Politiker haben, immerzu so gut wie ausschließlich für den Staat da zu sein! Diese Mühsal lassen sie sich daher entsprechend vergüten. Ein Anreiz, sich in die Staatsbelange ganz tief hineinzudenken, ist das gerade dann, wenn man als ein Parteimitglied auf der politischen Karriereleiter nach oben zu klettern strebt. Wenn eine Führungskraft aus der Wirtschaft, ein Kapitaleigner zumal sich herabläßt, in die hohe Politik einzusteigen, dann verdankt sich das einem schier ununterdrückbaren Drang nach Anerkennung in der und durch die Öffentlichkeit. Andere Parteimitglieder verspüren diesen Drang nach Anerkennung nicht minder, wenn sie sich entschließen, Karriere in einer Partei und damit gleichzeitig als Staatsrepräsentant zu machen. Die Bedingung dafür, sich durchsetzen zu wollen, erfordert einige Anstrengung und Skrupellosigkeit. Durchsetzungsfähigkeit wird allerdings als Tugend von der Öffentlichkeit sehr geschätzt. Denn sie wird als Unterpfand der Stärke des Staates betrachtet, einer Stärke, die als allgemein verbindlicher Anspruch außer Frage steht.

Während sich Politiker in ihrer Partei — zweckmäßigkeitshalber wählen sie die am besten zukunfts- und erfolgsträchtig erscheinende — durchzusetzen versuchen, beginnt gleichzeitig der Kampf gegen die Köpfe der konkurrierenden Parteien um Staatsämter. So ist das jedenfalls in der Herrschaftsform namens Demokratie; in anderen Staatsformen reduziert sich die Karriere auf die Durchsetzung in einer einzigen Partei. Doch wie auch immer die Form der Herrschaft verfaßt ist, ein Politiker nimmt die Staatsräson, die Staatsbelange allenthalben überaus ernst, womit seine andere, rein menschlich-materielle Seite möglichst überhaupt nicht mehr wahrzunehmen ist.

Umso irrer erscheint der Versuch der Medien, gerade dem Privatleben von Politikern nachzuspüren und es an die Öffentlichkeit zu zerren, und zwar zwecks Beurteilung seiner Qualifikation als Staatsmann. Dieses Vorgehen und das so gefundene Urteil — häufig ein bestätigtes Vorurteil — ist dem jeweiligen politischen Standpunkt geschuldet und dem Vergleich der Parteien und Politiker untereinander. Dieser Vergleich ist folglich nie objektiv, er wird ja immer unter dem Objekt, unter der Gürtellinie — der staatsfunktionellen Seite des betreffenden Funktionsträgers — geführt. Natürlich wissen die Politiker darum und sie entziehen der Öffentlichkeit weitestgehend möglich ihre Privatsfäre, in der es ja oft genug so manches zu vertuschen gibt. Ganz anders hingegen treten sie in Wahlkämpfen auf, in denen sie sich als ganz normale Staatsangehörige geben, als Menschen wie du und ich, also Menschen, die mit Politik sich nicht so intensiv abgeben, wenn überhaupt. Diese berechnende Haltung ist, so natürlich sie erscheint, zutiefst verlogen: Sobald sie die Wählerstimmen eingesackt haben und wieder ans Politikmachen gehen, gehen ihnen die Belange ihres Stimmviehs genauso an der Hutschnur vorbei wie zuvor. Als lästig wahrgenommen existiert das Stimmvieh dann einzig und allein als Manövriermasse des Staates und Verwertungsmasse seiner Wirtschaft. Deshalb ist (unter vielem anderem) Arbeitslosigkeit ein staatliches Problem und keines desjenigen, dem dadurch Geld zum Lebensunterhalt fehlt. Die Arbeitslosigkeit hat also zwei Seiten, doch nur eine interessiert den Staat und seine Funktionäre. Wer es nicht wahrhaben will, sei auf das Gezerre um Hartz IV verwiesen, das schönfärberisch in Bürgergeld umbenannt wurde, wobei gleichzeitig die Anforderungen noch funktioneller gestaltet worden sind: Noch schneller werden mittels drakonischen Sanktionen brachliegende menschliche Ressourcen in den Arbeitsprozeß gepreßt, anders ausgedrückt: der Ausbeutung unterworfen. Nach diesem Muster fortschreitender Funktionalität verhält es sich bei sämtlichen schwer umsorgten, als Problem verhandelten Staatsbelangen, mit denen die Politik ihren Beherrschten stets noch mehr abverlangt, zumutet.

Der politisierte Staatsangehörige

Als politisch denkender Mensch hat freilich nicht nur der Politiker die so zwingenden Staatsaufgaben in seinen Schädel eingesogen. Auch der politisierte Staatsangehörige hat gelernt, politisch zu denken. Er versteht sein eigenes materielles Interesse, sein Bedürfnis nach einem angenehmen, sorgenfreien Leben in ein politisches zu verwandeln. Das ist deshalb einfacher zu erreichen, als es erscheint und zwar einfach dadurch, daß er in ein Abhängigkeitsverhältnis zum Staat und dessen Wirtschaftsordnung gestellt ist. Hans und Gretel brauchen also nur dieses Abhängigkeitsverhältnis von Grund auf mit einem Plus zu versehen. Das gelingt am besten durch einen Vergleich mit früheren Zeiten oder mit anderen Staaten, in denen die Lebensbedingungen schlechter waren beziehungsweise sind. Dieser Vergleich erklärt gleichzeitig den Grad des Nationalbewußtseins. In einem so mächtigen Staat wie den USA ist dies selbst unter den Ärmsten sehr mächtig, so mächtig, daß es geradezu als ein Zufluchtsort der bedrängten Kreatur bezeichnet werden kann. Wenn das Nationalbewußtsein einmal solches Ausmaß erlangt hat, hält der Staat selbst den Schein von sozialer Sorge für ziemlich überflüssig — selbst der Ärmste hat doch schon alles, was er aus Staatssicht einzig und allein benötigt, nämlich das richtige Bewußtsein, das, einem erfolgsgesegneten mächtigen Staat anzugehören.

Angehörige weniger mächtiger Staaten dürfen dann ausnahmsweise auch mal jauchzen, dann, wenn ein nationaler Erfolg erreicht wird. So wird für sie charakteristischerweise der Beitritt des Staates, dessen Angehörigkeit sie besitzen, zu einem Staatenblock als ein persönliches Erfolgserlebnis verbucht. Man denke an all die NATO-, EU- und Euro-Staaten, für die so viele gerade in Süd- und Osteuropa (doch nicht allein dort) sich begeistern, auch wenn sie für ihre Person schauen können, wie sie sich mit den vorherrschenden Lebensbedingungen herum- und Tag für Tag durchschlagen können. Ihre Gesundheit, die dabei allenthalben notwendigerweise ruiniert wird, schadet dabei ihrer national bewegten Laune nicht, ganz im Gegenteil. So denken sie auch nicht über ein staatlich eingerichtetes Gesundheitswesen nach, dem sie zwangsläufig früher oder später anheimfallen und das bekanntlich nicht so kostenlos ist wie das auf Kuba. Nationalflaggen allüberall selbst am Krankenbett, das gefällt der Politik: Sie weiß die Politisierung ihrer Untertanen, hofierend »Bürger« genannt, sehr zu schätzen!

Diese Abstraktionsleistung von ihren eigenen Bedürfnissen, die die Politik so zu schätzen weiß, ist dennoch nicht ganz so einfach zu haben, wie es zunächst scheint. Sie erfordert nämlich eine Verschiebung der Bedürfnisse auf die Bedürfnisse, die in einer so fortgeschrittenen Gesellschaft notwendig sind, um sich nicht bloß über Wasser zu halten. Als Gesellschaftsmitglied will der Mensch anerkannt sein. Dies ist unabtrennbare Voraussetzung seiner Politisierung. Er braucht dies und das. Er braucht nicht bloß Essen und Trinken, sondern besseres Essen und Trinken. Er braucht nicht nur ein Obdach, sondern eines, das sich sehen lassen kann. Er braucht ein eigenes, möglichst attraktives Fortbewegungsmittel, nicht bloß ein öffentliches, und nicht bloß, um an den Arbeitsplatz zu kommen. Er braucht nicht bloß ein Festnetztelefon, sondern möglichst das neueste smarteste Handy, das ihm das Profitinteresse der anderen Seite anrät. Er braucht nicht nur einen Urlaub im engeren europäischen Umkreis, sondern verlangt danach, die Welt zu bereisen. Usw. usf. Objektiv betrachtet, hält er das für eine ihm zustehende Ent-Schädigung, was er sich jedoch selber nicht eingesteht! Jedenfalls ist das heutzutage allenthalben Benötigte ganz im Sinne einer staatsstabilisierenden Denkweise geradezu geboten. Denn damit hält er, der Untertan der er ist, sich mittels seines Bewußtseins am Leben eines brauch- und verbrauchbares Rädchens und dient dem Staat, oft genug sogar dadurch, daß er seine Arbeitskraft verstärkt einsetzt, um all das zu erlangen, was ohne diesen zusätzlichen Verschleiß außerhalb des Bereichs seiner Möglichkeiten läge. Dem Staat wiederum ist es egal, ob der Staatsbürger Aufwand und Ertrag für sich richtig abzuschätzen weiß oder ob der sich darob Selbsttäuschungen hingibt. Sollte er seinen Selbsttäuschungen erliegen, fällt er ja doch wieder auf den Staat zurück, auf ein im Staats- wie Wirtsschaftsinteresse fungibles Gesundheitswesen zum Beispiel. Und da ist es dem Staat und seiner Politikerriege dann wiederum schnuppe, ob der Getäuschte den jeweiligen Behandlungsladen relativ gut findet oder auf ihn schimpft, wenn er sich eine bessere = teurere Therapie nicht leisten kann. Warum auch sollte Politiker es scheren, ob jemand Opfer seiner Illusionen geworden ist?

Gut, der Mensch als Staatsangehöriger ist ja längst da angekommen, wo er nach Meinung der Staatsverantwortlichen hingehört. Und genau dort holen sie ihn auch regelmäßig ab: Im alltäglichen Existieren unter den eingerichteten Zuständen. Dazu muß nicht einmal eine gute Miene gemacht werden, wenngleich »Optimismus« gewünscht und propagiert wird. Für die gute Laune sorgt überdies ein riesiges Unterhaltungsangebot. Das schließt außer zu den wohlgesehenen Geschäftszwecken den Nutzen ein, daß die verehrten Bürger auch in der arbeitsfreien Zeit nicht zum Nachdenken, nicht auf dem »Gemeinwohl« abträgliche Gedanken kommen [Kennzeichnenderweise ist »Shopping« nicht nur das systemgerechteste Angebot, es ist statistsch auch das längst am zweithäufigsten genannte Hobby (mit über 25% laut Allensbach)] und sich mit einer nüchternen Bestandsaufnahme ihrer eigenen Lage befassen, und zwar hinsichtlich der Staatsordnung, mit deren Zumutungen sie sich in mehrfacher Hinsicht herumschlagen müssen.

Auf solch unerwünschte Idee müßte man selber kommen, denn der Staat bietet dafür selbstverständlich keinerlei Handreichung. Im Gegenteil, er bestätigt sein menschliches Inventar in jeder Täuschung, der es sich hingibt. Die fundamentalste aller Täuschungen ist die, zu glauben, der Staat wäre für einen selber da (oder hätte grundsätzlich diese Aufgabe). Der Staat will die Getäuschten ja gerade da abholen, wo er sie hingestellt hat. Vorhersehbarerweise werden sie ja da dann auch abgeholt und zwar so, daß sie darüber erfreut sein können: Wenn Politiker Bürgernähe demonstrieren: Halleluja! Das ist ja fast wie in der Kirche, wohin der allmächtige Heiland die braven unschuldigen Kinderlein einlädt.

Funktionieren als Zweck

Wie man sieht, erzieht der Staat seine Bürger zu Ignoranten ihrer objektiv vorhandenen Lage. Funktionieren das heißt, die Staatsmaschinerie in all ihren Abteilungen am Laufen zu halten, möglichst reibungslos versteht sich. »Funktionieren« unterstellt schon all die Inhalte, die Staatsziele und Staatsaufgaben, die funktionieren müssen. Die stehen außer jedweder Diskussion »Funktionieren« müssen sie und »funktionieren« müssen daher alle; alle müssen deshalb an einem Strang ziehen; die Volkseinheit wird mit dem nationalen »Wir« eins ums andere Mal beschworen und vor »Spaltern« eindringlich gewarnt. Das alles hat sich auch jeder Kritiker zu Herzen genommen, wenn er kundtut, daß dies oder jenes gar nicht oder nicht richtig gut funktioniert: Er gibt kund, wie es funktioniert oder besser funktionieren könnte. Das versteht man von Staatsseite aus betrachtet als erfolgreiche Erziehung zur »Kritikfähigkeit«. In seiner Dogmatik wird damit der Staat samt seiner Räson wunderbar bekräftigt, er enthebt sich jeder auch nur denkbaren Kritik!

Ignoranz gegenüber dem Staat als solchem soll jedenfalls nicht als solche verstanden werden. So ist es im übrigen auch keineswegs dysfunktional, wenn getrickst wird und beispielsweise Doktorarbeiten abgekupfert werden. Schließlich ist noch keinem Fälscher vorgeworfen worden, er hätte sich daran verbrochen, funktionstüchtig und kritikfähig zu sein. Tricks unterstreichen ja gerade den Willen eben dazu! Ein Typ wie der im »Faust«, der behauptet, alles Mögliche studiert zu haben und so klug wie zuvor geblieben zu sein, schützt Erkenntnisinteresse vor, insofern er erfühlt hat, daß das ja gar nicht gefragt ist — es kommt vielmehr darauf an, sich aufzublasen, worin Herr Goethe selber ja ein Meister war (weshalb er über alle Staatsformen hinweg bis heute hoch verehrt wird). In Fachbereichen wie Jura und Theologie geht es mit Sicherheit nicht um Erkenntnisse, in den anderen Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften nicht minder. Welch uferloses Zeug da gelehrt und gelernt wird, Touristik beispielsweise! Dort kann man dann vielleicht etwas über das Klima in Bangla Desh erfahren, ein bislang touristisch nicht erschlossenes, aber möglicherweise umso geschäftsträchtigeres Reiseziel! Es gibt kaum einen Studenten, der mit einem anderen Gedanken die Hochschule betritt als den, sich als funktionsfähiges Tool irgendwo und irgendwie im Getriebe des Staates und seiner profitorientierten Wirtschaft zu etablieren. Und mit Erreichen dieses Ziels nach der Anerkennung heischt, die ihm sowohl der Staat wie die analog tickenden Mitbürger allüberall versprechen.

Schon Spinoza hatte erkannt, daß die von Staats wegen eingerichteten Universitäten zur Beschränkung und nicht zu Erweiterung des Denkens gegründet sind (Abhandlung des Staates, § 49). Wen sollte es da verwundern, wenn gerade an den Führungspositionen von Staat und Gesellschaft lauter »Experten« — autorisierte Fachleute, Leute mit entsprechenden Zeugnissen — zugange sind? Daß die Kompetenz eines solchen angezweifelt wird (von Konkurrenten einerseits, von politisierten Außenstehenden andrerseits), ist das Blödeste, was einem, der sich selber als Profi versteht, widerfahren kann. Ein Beispiel: Ein Verteidigungsminister muß sich auf Gewalt verstehen, muß Frieden sagen können, wenn er Erpressung und Krieg meint, muß Aufrüsten, wenn er als Friedenspolitiker verstanden werden will. Ansonsten kann er seinen Hut nehmen (gilt gleichermaßen für das gleichberechtigte weibliche Geschlecht); Beispiele kennt jeder Zeitungsleser.

Wenn jemand daran denkt, sein privates Leben komplett zu verpfuschen — was, wenn bei einem Einstieg in die Politik oder in die Bundeswehr, schon als ziemlich gelungen angesehen werden kann —, dann gebührten ihm Orden und bei seinem Ableben erhält er nach Rang auch ein Staatsbegräbnis. Höhere Staatsfunktionäre kriegen außerdem Skulpturen oder zumindest Straßennamen verpaßt; Soldaten zum Pack gebündelt Veteranentage und Kriegerdenkmäler. Denn in all solchen Fällen ist die Gleichsetzung von Person und Funktion sichtbar optimiert. Damit soll nicht ein mit funktionell eingesetzter Intelligenz vergeudetes Leben kundgetan werden, vielmehr ein solches als etwas anderes, als ein gesellschaftsnützliches für alle Ewigkeit gewürdigt sein. (Im übrigen ist der Gedanke, eine solchartige Intelligenz mit einer künstlichen zu ersetzen geradezu auf der Hand liegend.)

Fazit:

Wer den Staat und seine Bürger nun nicht endgültig voll geil findet, dem ist wahrlich nicht mehr zu helfen. Also schwenkt eure schwarz-rot-goldenen Fähnchen, sauft euch die Hucke voll (heißer Tip: Kann man bei der BW lernen!) und bleibt so funktionell, wie ihr selber es sein wollt und wie euer vielgeliebter Staat euch zu schätzen, weil in die Pflicht zu nehmen weiß. Denn euer Denken macht zwar nicht den Erfolg des Staates aus, wohl aber stellt es diesen Erfolg unter Beweis!

21.06.2024

feedback: info@koka-augsburg.com

us-imperialismus-israel

Muster & Methode des US-Imperialismus

und sein Spezialfall Israel

Nun ist es kein Geheimnis, daß die USA andere Staaten und deren Menschenmaterial für ihre Interessen, für ihre Weltdominanz einspannen. Da mag sich wer auch immer wunder welch eigene Interessen ausmalen, er sieht sich mit den Interessen der USA konfrontiert. So setzen nicht wenige darauf, mit den USA, mit deren Hilfe ihre eigenen Interessen voranzubringen, gerade in der »Dritten Welt« ein nicht selten vorgefundener Standpunkt. Ein Standpunkt, der sich oft genug überhaupt nicht leicht ent-täuschen läßt. Man denke nur an die Kurden in Syrien und im Irak, die seit Jahren für einen eigenen Staat kämpfen.

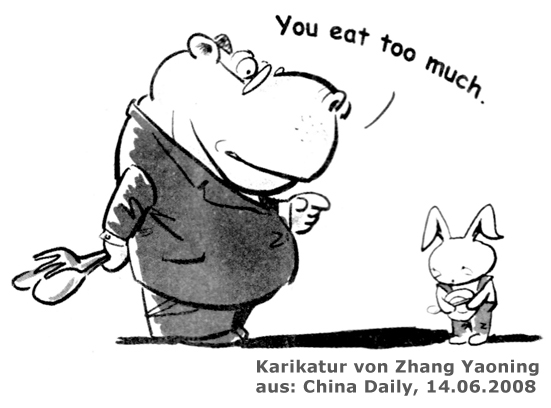

Ein vergleichsweise neuer Fall sind die muslimischen Rohingya in Myanmar, als deren Protegé nun die USA auftreten*, weil ihnen die Militärregierung in Rangun nicht paßt. Eine Karikatur von Luo Jie aus 2014 zeigt den Fall im Nachbarland Thailand. Und eine ganze Reihe weiterer Staaten, deren Regierungen auf die USA setzen, als hätten sie — ihr Regierungspersonal ausgenommen — je von ihnen profitiert. Wie diese Staaten und insbesondere ihre Staatsbürger dabei auf ihre Kosten kommen, sieht man nicht immer so drastisch wie im Augenblick in der Ukraine und vormals in Vietnam, es sei denn man kommt einmal mehr auf den Hunger in der Welt zu sprechen. Die USA sind die letzten, die ihn bekämpfen. Weizensäcke liefern sie nur gelegentlich und das ausschließlich nach ihrem politischen Interesse: Die USA nutzen in solchem Falle gnadenlos die Not, die sie mit ihrer an Kapitalverwertung orientierten Weltordnung selber geschaffen haben, aus, um sich als Retter aufzuspielen. Und das unter den unumstößlichen Dogmata von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten. Was die USA allerdings nie daran gehindert hat, Diktaturen zum Bündnispartner zu haben. Menschen- und Völkerrechte (inklusive internationaler Gerichtshöfe) und Wahlergebnisse zählen für sie ohnehin nur, wenn es ihnen in den Kram paßt — eine verlogene Rechtfertigung finden sie dabei allenthalben. Rassistisch wie sie sind, gelten konsequenterweise nur ihre engeren Verbündeten** als zivilisiert. Nichtsdestotrotz werden auch sie mit allen Raffinessen moderner Technik überwacht. Fliegen Cyberangriffe auf, werden sie flugs Rußland und China in die Schuhe geschoben. Dabei wissen alle Computerfreaks, wie schwer oft solche Angriffe auf ihren Ursprungsort zurückzuverfolgen sind.***

Ein vergleichsweise neuer Fall sind die muslimischen Rohingya in Myanmar, als deren Protegé nun die USA auftreten*, weil ihnen die Militärregierung in Rangun nicht paßt. Eine Karikatur von Luo Jie aus 2014 zeigt den Fall im Nachbarland Thailand. Und eine ganze Reihe weiterer Staaten, deren Regierungen auf die USA setzen, als hätten sie — ihr Regierungspersonal ausgenommen — je von ihnen profitiert. Wie diese Staaten und insbesondere ihre Staatsbürger dabei auf ihre Kosten kommen, sieht man nicht immer so drastisch wie im Augenblick in der Ukraine und vormals in Vietnam, es sei denn man kommt einmal mehr auf den Hunger in der Welt zu sprechen. Die USA sind die letzten, die ihn bekämpfen. Weizensäcke liefern sie nur gelegentlich und das ausschließlich nach ihrem politischen Interesse: Die USA nutzen in solchem Falle gnadenlos die Not, die sie mit ihrer an Kapitalverwertung orientierten Weltordnung selber geschaffen haben, aus, um sich als Retter aufzuspielen. Und das unter den unumstößlichen Dogmata von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten. Was die USA allerdings nie daran gehindert hat, Diktaturen zum Bündnispartner zu haben. Menschen- und Völkerrechte (inklusive internationaler Gerichtshöfe) und Wahlergebnisse zählen für sie ohnehin nur, wenn es ihnen in den Kram paßt — eine verlogene Rechtfertigung finden sie dabei allenthalben. Rassistisch wie sie sind, gelten konsequenterweise nur ihre engeren Verbündeten** als zivilisiert. Nichtsdestotrotz werden auch sie mit allen Raffinessen moderner Technik überwacht. Fliegen Cyberangriffe auf, werden sie flugs Rußland und China in die Schuhe geschoben. Dabei wissen alle Computerfreaks, wie schwer oft solche Angriffe auf ihren Ursprungsort zurückzuverfolgen sind.***

Der Zionistenstaat Israel hat seine Abhängigkeit von den USA begriffen, eben auch und gerade die negative Seite, die nämlich, nach der er als Stützpunkt, als unsinkbarer Flugzeugträger und jederzeit verheizbares Material gegen jeden arabischen und muslimischen Feind der US-Vorherrschaft im Nahen und Mittleren Osten zu dienen hat und benutzt werden kann. Dementsprechend baut Israel seit jeher nicht allein auf die HIlfe der USA. Es meldet eigene Ansprüche an — gegen die USA. Sein Vorwurf lautet, daß die USA Israel nie richtig verstehen und sich deshalb nie richtig, also in ihrem Sinne für sie sich stark machen und einsetzen: Sie, die USA, sollen immerzu beweisen, daß sie Israel verstehen und seine Wünsche erfüllen. Die USA ihrerseits tun das Nötige, so daß Israel daran ebenso fortwährend glauben wie (ver)zweifeln kann.

Als Donald Trump Präsident war, zerriß er 2018 das zuvor von der Obama-Regierung ausgehandelten Atomabkommen mit dem Iran und setzte die Sanktionen gegen ihn wieder ein. Das war ganz im Sinne Israels, freilich den Zionisten nicht genug. Die Ermordung des iranischen Generals Qasem Soleimani im Jahre 2020 war ein weiteres Entgegenkommen gegenüber Israel, freilich blieb auch dies darauf kalkuliert, es nicht zum Krieg mit dem Iran kommen zu lassen. Doch ein faschistischer Staat sieht sich selber immer im Krieg, den er ja auch permanent gegen die ihn störenden Palästinenser und weit darüber hinaus führt. Seine regelmäßigen Luftschläge gegen Ziele in Syrien passen den USA sehr wohl ins Konzept, da in Damaskus eine ihnen nicht willfährige Regierung die Macht innehat. Über den Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus wurden die USA im voraus nicht informiert. Nichtsdestotrotz erhoben sie im nachhinein keinerlei Einwände, wiewohl auch dieser Angriff ihrem Interesse nicht widersprach. (Wer beweist mehr Weitsicht: Die USA oder der Karikaturist Pang Li in der China Daily im Jahre 2012?)

Als Donald Trump Präsident war, zerriß er 2018 das zuvor von der Obama-Regierung ausgehandelten Atomabkommen mit dem Iran und setzte die Sanktionen gegen ihn wieder ein. Das war ganz im Sinne Israels, freilich den Zionisten nicht genug. Die Ermordung des iranischen Generals Qasem Soleimani im Jahre 2020 war ein weiteres Entgegenkommen gegenüber Israel, freilich blieb auch dies darauf kalkuliert, es nicht zum Krieg mit dem Iran kommen zu lassen. Doch ein faschistischer Staat sieht sich selber immer im Krieg, den er ja auch permanent gegen die ihn störenden Palästinenser und weit darüber hinaus führt. Seine regelmäßigen Luftschläge gegen Ziele in Syrien passen den USA sehr wohl ins Konzept, da in Damaskus eine ihnen nicht willfährige Regierung die Macht innehat. Über den Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus wurden die USA im voraus nicht informiert. Nichtsdestotrotz erhoben sie im nachhinein keinerlei Einwände, wiewohl auch dieser Angriff ihrem Interesse nicht widersprach. (Wer beweist mehr Weitsicht: Die USA oder der Karikaturist Pang Li in der China Daily im Jahre 2012?)

Sein jüngster Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser und ihren politischen Arm, die Hamas — übrigens per demokratischer Wahl vorbildlich legitimiert! —, im Gaza-Streifen ist ein neuerlicher Affront gegen die USA: Auf welcher Seite stehen diese und wie beweisen sie das? Die USA lassen sich nicht lumpen und schicken umgehend jede Menge Waffen in das ohnehin vor Waffen strotzende Israel. Dann schicken sie ihre Kriegsschiffe aus, um Mittelmeer und Rotes Meer zu kontrollieren. Sie lassen gleichzeitig eine internationale Propagandalawine zugunsten Israels anrollen, wie gewohnt unter Zurhilfenahme des einmal mehr mißbrauchten Begriffs »Antisemitismus«. Doch all das reicht Israel nicht. Anders als nach den Anschlägen in den USA im September 2001 sieht es nicht seinen Hauptfeind in al Qaida**** und im Irak — gegen den dann ein auf Lügen basierter Krieg begonnen wurde (der so leichenträchtig wie er war, als Genozid bezeichnet werden kann!) —, vielmehr im Iran und seinen Verbündeten im Libanon und im Jemen, worauf sie mit dem tödlichen Luftangriff auf die iranische Botschaft in Damaskus (April 2024) aufmerksam machen, welchen die USA nicht verurteilten, worauf Israel ja zählte. Und nach dem Muster der Ermordung von Osama bin Laden und Mitbewohnern (noch unter Präsident Obama, 2011) und des iranischen Generals Qasem Soleimani und seinen Begleitern (2020) — der übrigens auf dem Weg zur einer Friedenskonferenz in Bagdad unter Teilnahme Saudi-Arabiens war (was den USA natürlich überhaupt nicht paßte!) —, kommt seltsamerweise der iranische Präsident Ebrahim Raisi bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben (Mai 2024)*****. Die Ursache des Absturzes liegt bis heute im dunkeln. Man kann sich freilich gut vorstellen, welche Kreise in Israel — ähnlich den Mossad-Leuten 2001 in NYC**** — gejubelt haben.

Man kann sich natürlich fragen, wie lange die Supermacht sich noch von den Zionisten auf der Nase herumtanzen lassen will. Dabei darf man jedoch nicht übersehen, daß Israel sich eine Einflußzone in den USA selber geschaffen hat******. Einen Einfluß, der über sehr viel Geld und damit auch immer über die nötigen Staats- und Mittelsmänner in den verschiedensten Anstalten verfügt. Die USA sehen sich gezwungen, mit Israel kalkulierter umzugehen als mit kaum einem anderen »Partner«. Nutzen und Verdruß, das zeigen sämtliche Aktionen und Reaktionen der USA, stehen auf der Waage. Ihre imperialen Interessen natürlich nicht, die setzen sie durch und gehen dabei über Leichen, so wie sie es sich schuldig sind.

________________

* Die Recherchen zu den Umtrieben der USA in Südostasien ist dem in Thailand lebenden Journalisten Brian Berletic zu verdanken (siehe seine Südostasienbeiträge in seinem Kanal The New Atlas auf youtube).

** Inwieweit ein auf eigenen Nutzen gesetzte Berechnung gegen die USA ins Spiel gebracht werden kann, daran kommen mittlerweile im Falle der BRD Zweifel auf. Kein Wunder, daß in einem solchen Falle eine Opposition entsteht, die an der Staatsräson rüttelt, deren Protagonisten ihrerseits unumstößlich an ihrem Weltbild und ihren Dogmata eisern festhalten. Dafür veranstalten sie sogar Demonstrationen unter dem Vorwand des Antifaschismus.

*** KoKa hat das mal versucht und hat festgestellt, daß der Angriff nie aus dem Staat kam, der als Urheber auftauchte. In aller Regel war der Ausgangspunkt in den USA und es erfolgte eine mehrmalige Umleitung nicht selten um den ganzen Erdball. Wofür unterhalten die USA auch ihre riesigen Geheimdienstapparate, in die sie Jahr für Jahr Milliarden Dollar stecken? Dazu kommt, daß private Firmen wie u.a. Microsoft und Apple dem Staatsapparat zuarbeiten.

**** siehe hierzu, den mit umfangreichen Beweismaterial versehenen Film von Ryan Dawson »The Empire Unmasked«. Das ambivalente Verhältnis zwischen den USA und Israel verdient die Aufmerksamkeit, die es nach vorherrschender Meinung gar nicht haben soll!

***** Diese musterhafte Reihung artikuliert zum Beispiel Max Blumenthal.

****** Siehe dazu ein Interview mit dem Rapper Lowkey auf dem youtube-Kanal von BreakThrough News.

09.06.2024

feedback: info@koka-augsburg.com

verlogen gegen Antisemitismus

Die Stadtväter Augsburgs beweisen die Dummheit der deutschen Staatsräson

Der verlogene Kampf gegen den Antisemitismus

Ludwig von Fischer war von 1866 bis 1900 Erster Bürgermeister von Augsburg. Der Straßendurchbruch vom Moritzplatz zum Königsplatz erfolgte unter seiner Amtszeit. Deshalb heißt diese Straße bis heute Bürgermeister-Fischer-Straße.

Ludwig von Fischer war von 1866 bis 1900 Erster Bürgermeister von Augsburg. Der Straßendurchbruch vom Moritzplatz zum Königsplatz erfolgte unter seiner Amtszeit. Deshalb heißt diese Straße bis heute Bürgermeister-Fischer-Straße.

Jener Fischer war ein Ultranationalist und gehörte als solcher dem Alldeutschen Verband (ADV) an, zeitweise sogar als Vorstandsmitglied. Dieser Verband drängte auf einen erneuten Krieg gegen Frankreich um die imperialisitissche Vorherrschaft. Er war zutiefst judenfeindlich, also antisemitisch gesonnen.

Das wurde dem Herrn Bürgermeister bis heute nicht übel genommen. Sein Grabmal auf dem Katholischen Friedhof an der Hermanstraße läßt sich die Stadt Augsburg auch heute noch jahraus jahrein eine hübsche Blumenbepflanzung kosten.

Angesichts des Gebrauchs bzw. besser des Mißbrauchs des Antisemitismus zur Rechtfertigung des Genozids des Zionistenstaats Israel an den Palästinensern in Gaza plakatierte die Stadt Augsburg Kampfplakate gegen den Antisemitismus nun in der Innenstadt, unter anderem auch in der Straße des Antisemiten Ludwig von Fischer.

Jede/r kann sehen, daß es gar nicht um einen Kampf gegen den Antisemitismus geht, sondern um einen Kampf zur Rechtfertigung der Machenschaften des Staates Israel, der mit seinem Genozid in die Fußstapfen der NSDAP tritt. Zu jenen Vorläufern der NSDAP zählt selbst bürgerlichen Professoren zufolge der ADV.

Ein weiterer glühender Nationalist, Anhänger des NSDAP und selbstredend antisemitisch gesonnen, war der Musikkomponist Werner Egk. Dem Musikkritiker Konrad Boehmer zufolge war er »eine der übelsten Figuren nationalsozialistischer Musikpolitik«. Nach ihm ist ein Weg und gar eine Schule im Augsburger Stadtteil Oberhausen benannt. Vor rund zwei Jahren entspann sich eine Diskussion darum, ob die Schule nicht umbenannt werden sollte. Alle Versuche wurden seitens der städtischen Obrigkeit niedergeschlagen, die Augsburger Tagespresse billigte das: Hauptsache es herrscht wieder Ruhe — Antifaschismus kann nicht gelitten werden!

Ein weiterer glühender Nationalist, Anhänger des NSDAP und selbstredend antisemitisch gesonnen, war der Musikkomponist Werner Egk. Dem Musikkritiker Konrad Boehmer zufolge war er »eine der übelsten Figuren nationalsozialistischer Musikpolitik«. Nach ihm ist ein Weg und gar eine Schule im Augsburger Stadtteil Oberhausen benannt. Vor rund zwei Jahren entspann sich eine Diskussion darum, ob die Schule nicht umbenannt werden sollte. Alle Versuche wurden seitens der städtischen Obrigkeit niedergeschlagen, die Augsburger Tagespresse billigte das: Hauptsache es herrscht wieder Ruhe — Antifaschismus kann nicht gelitten werden!

Egk stand mit den NSDAP-Funktionären auf Du und Du und widmete dem Reich seine Kompositionen. Er wurde nie als Kriegsverbrecher verurteilt. Im Gegenteil: Noch lange im Nachkriegsdeutschland wurde er auf Notenheften für Schulen in einer Reihe mit den klassischen Komponisten wie Beethoven, Händel etc. genannt und zwar als einziger noch lebender! Mehr über diese faschistische Ekelfigur, seine NS- wie seine nicht minder ruhmreiche Nachkriegszeit findet sich auf wikipedia ausführlich eingetragen.

Unschwer zu beurteilen, wie verlogen der deutsche Kampf gegen den Antisemitismus ist! Ein Kampf bis auf die unterste politische Ebene, der die Wichtigkeit dieser Lüge beweist!

07.06.2024

feedback: info@koka-augsburg.com

linke Desorientierung

Linke Desorientierung

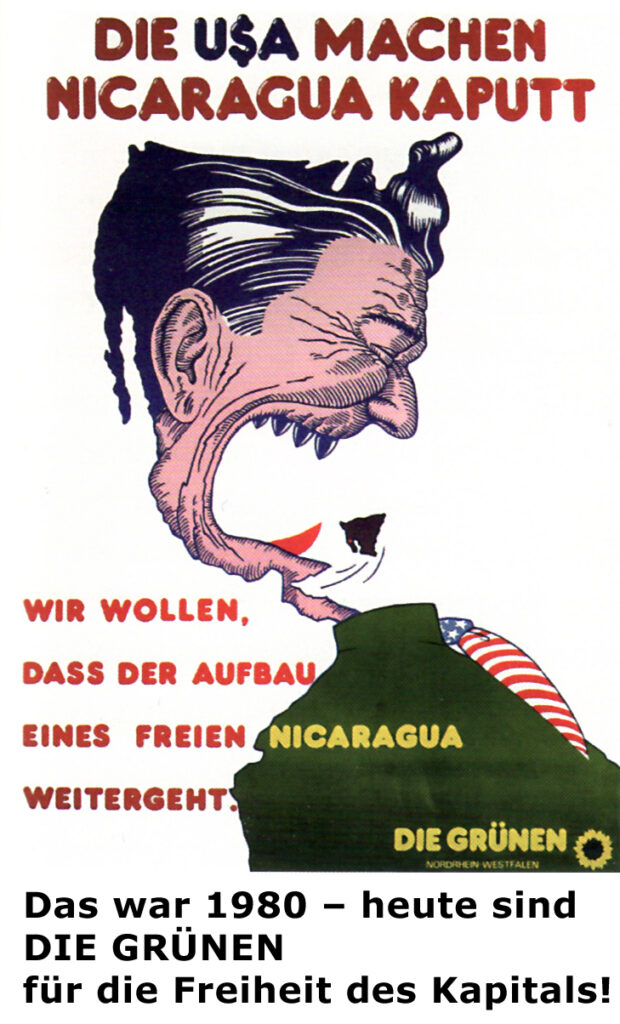

Nun haben es nur wenige linke, das heißt antikapitalistische und antiimperialistische Zeitungen und Zeitschriften ins 21. Jahrhundert geschafft. Und unter denen, die es geschafft haben, ist kaum noch etwas übrig geblieben, was diesen Begriff verdient. Diese Tatsache enthüllt, daß es mit dem seinerzeitigen kritischen Verständnis der Welt auch nicht allzuweit her sein konnte: Wie sonst hätte die Adaption an die bestehenden Verhältnisse passieren können? Ja, nicht einmal eine notwendige Spaltung in den Redaktionen hat es gegeben, es wäre das ja nicht zu übersehen gewesen. Allein der ein oder andere mag klammheimlich abgesprungen sein, bemerkend nicht die Mittel zu haben, den fahrenden Zug des Opportunismus aufhalten zu können.

Nun ist allerdings nichts als ein knallhartes Kontra notwendiger denn je: In Zeiten laufender imperialistischer Kriege (speziell die gegen Rußland und gegen die Palästinenser) und in Vorbereitung begriffenen imperialistischen Kriege (speziell die gegen Nord-Korea sowie gegen China u.a. wegen seiner Insel Taiwan); in Zeiten der kriegs- wie kapitalnotwendigen Verarmungspolitik.

Man könnte ja darüber diskutieren, wie, mit welchen Mitteln, mit welchen Argumenten den herrschenden Zuständen entgegengetreten werden kann. Allein schon das erweist sich als schwierig, wenn zum Beispiel Leserbriefe wie dieser unter den Tisch der monatlich erscheinenden Zeitung analyse & kritik (ak; vormals Arbeiterkampf) fallen:

___

LESERBRIEF zu »Multipolare Weltunordnung«* (ak 701) [vom 28.03.2024]

Was ist die Absicht, einen solchen Aufsatz in der ak zu veröffentlichen, noch dazu an herausragender Stelle, auf der Titelseite? Will die ak jene eindeutig proimperialistische Stellungnahme ihrer Leserschaft als irgendwie links, als Arbeiterkampf nahelegen? Wenn dem so ist, zeigt das nicht nur eine Fehleinschätzung ihrer Leser, vielmehr stellt sich darüber hinaus die Frage, ob die Redaktion statt Klarheit Verwirrung stiften möchte?

Der Eindruck, daß viele Linke gar nicht (mehr) wissen, wo der Feind steht, ist ohnehin erschreckend. Dabei ist es doch auf der Hand liegend, daß die Aggression vom Westen ausgeht, der so frei ist, die Ukraine dem russischen Einfluß entziehen zu wollen, und somit Rußlands Interesse herausfordert, und zwar so, daß deren Staatsführung sich zu einer Reaktion gezwungen sieht, will Rußland nicht selber zu einem Erfüllungsgehilfen westlicher Interessen degradiert werden. Dieses käme ja einer Selbstaufgabe seiner Macht gleich. —

Anstatt sich in die zwischenstaatlichen Belange einzumischen und Partei zu ergreifen, wäre es da nicht angebracht, zu überlegen, wie eine Katastrofe verhindert werden kann, wie Krieg überhaupt verhindert werden kann? Dem fehlt nämlich der Bremsklotz mehr denn je, nachdem die soziale Frage von nationalen Antworten dahingerafft wurde (das BSW dokumentiert das ganz aktuell). Die Arbeiterklasse im Westen, potenziell in der Lage, den imperialistischen Ansprüchen der G7-Staaten entgegentreten zu können, könnte auch für eine Entlastung der Arbeiterklasse in Osteuropa sorgen. Woran es schechthin fehlt, ist ein Klassenbewußtsein. Auch in Rußland, wo gar ein faschistischer Hochstapler als Hoffnungsträger betrauert wird (ak 702) und die dahinsiechende Kommunistische Partei längst (beginnend schon mit Stalin) eine Bankrotterklärung bezüglich einer Erklärung gesellschaftlicher Verhältnisse abgegeben hat, was offenkundig jenen Kommunisten nicht einmal aufzufallen scheint.

Freilich, jener reaktionäre Beitrag in der ak bestätigt die herrschenden Zustände und redet einer unipolaren imperialistischen Weltordnung das Wort, in völliger Übereinstimmung mit den amtierenden Charaktermasken in Nordamerika und Westeuropa, gleichgültig dagegen, wieviel diese kapitalistische Ordnung der Arbeiterklasse als staatlicher Manöriermasse an Kosten aufbürdet.

Kurzum, jene antirussische Hetzschrift, ist nun wirklich nicht geeignet, »linke Diskurse wieder in die Breite zu bringen«, wie das ein Leserbrief (in ak 702) der ak als Absicht zugutehält

___

* Im übrigen ist der kritisierte Artikel bei weitem nicht der einzige, der kritikwürdig ist.

Feedback: info@koka-augsburg.com

deutscher Imperialismus am Beispiel Marokko

Der deutsche Imperialismus am Beispiel Marokko

unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Sozialdemokratie auf ihrem Weg zu seiner Speerspitze

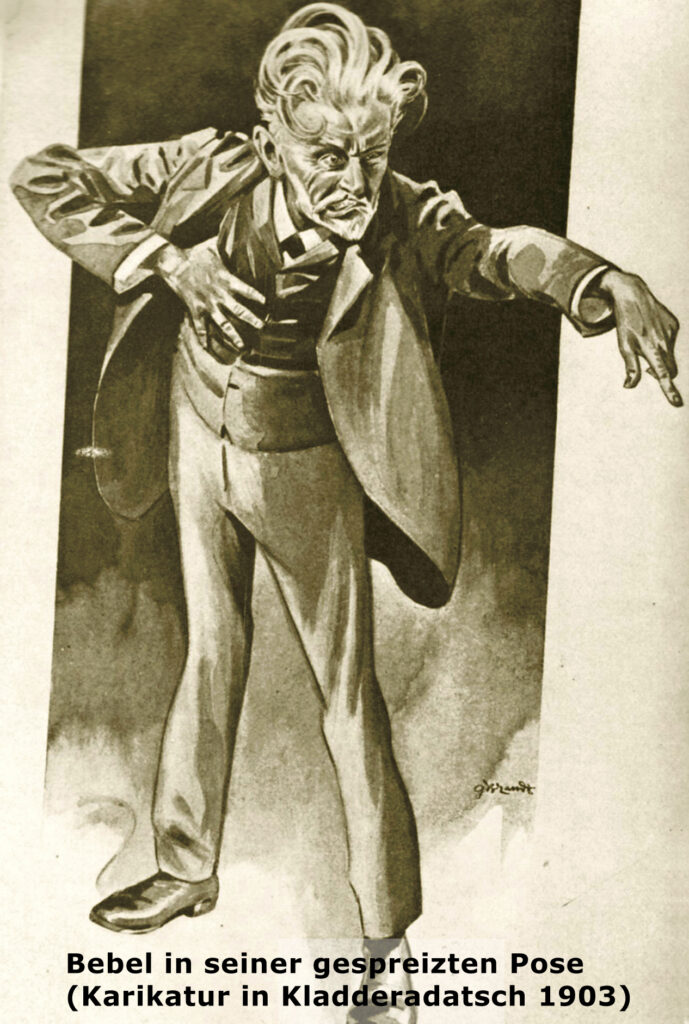

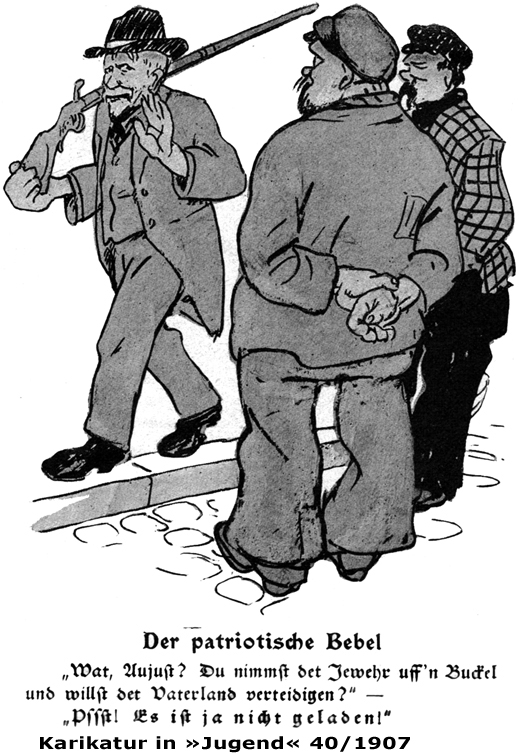

Im Januar diesen Jahres besuchte Entwicklungsministerin Svenja Schulze von der SPD Marokko. In der längst eingerissenen Art, mit als minderwertig eingestuften Staaten umzugehen, verlangte Sie, Marokko möchte Fachkräfte nach Deutschland kommen lassen. Im Gegenzug solle es bereit sein, die für nichtsnutzig erachteten, Hunger leidenden Flüchtlinge zurückzunehmen. Menschenrechtliche Vorhaltungen waren bei dieser befreundeten Diktatur selbstverständlich nicht angebracht. Der Rassismus der Bundesministerin steht übrigens in der schönen Tradition eines früheren SPD-Parteiführers namens Bebel, doch dazu, zu dessen Rede weiter unten.

Wer sich erinnert: Im Rahmen des ›Arabischen Frühlings‹ im Jahre 2011 – exakt 100 Jahre nach der 2. Marokkokrise, auf hier gleich eingegangen werden soll – gab es auch in Marokko einen Aufstand gegen das Regime, der freilich weder vom ›Freien Westen‹ inszeniert noch unterstützt wurde und daher auch rasch niedergeschlagen werden konnte, sehr zum Wohlgefallen unter anderem auch der mit dem Regime solidarischen deutschen Regierung und ihrer kongenialen Öffentlichkeit.

Nun hat es ja sein Gutes, daß ein ambitionierter Staat wie die Bundesrepublik in Rabat wie in anderen afrikanischen Staaten einen autokratisch regierenden Vasallen (samt einer ihm verpflichteten formellen Regierung) sitzen hat, der deutsche Anträge versteht und wohlwollend, das heißt auf Kosten seiner eigenen Bevölkerung und der der Entwicklung des Landes – wie sollte es sich entwickeln, wenn man die Fachkräfte abwandern läßt? Oder soll mit dem Entwicklungsministerium gar Deutschland entwickelt werden? — das umzusetzen verspricht, was von ihm gefordert wird.

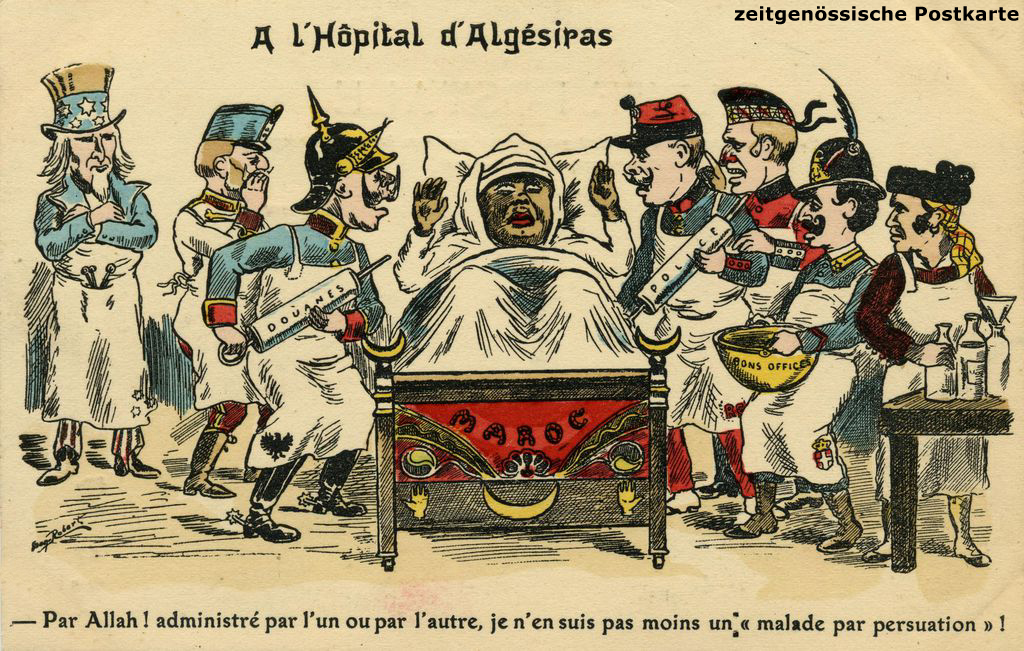

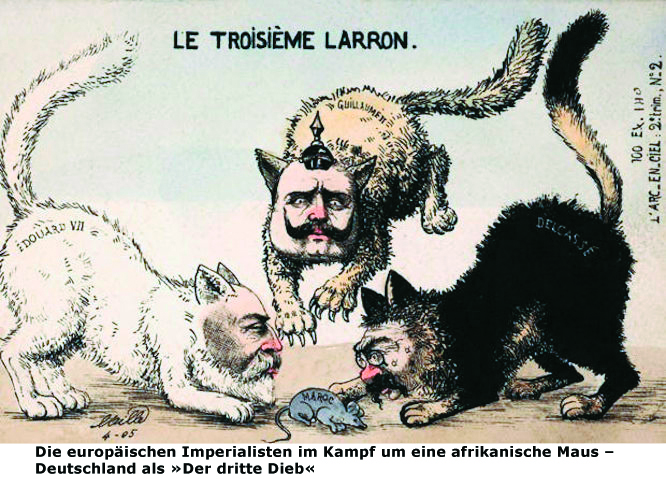

Das war nicht immer so. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts war Marokko sehr umstritten. Zwar gab es auch damals einen Sultan, aber um den hatten sich die imperialistischen Staaten nicht groß geschert, wie sie sich ja überhaupt über die Köpfe der Afrikaner hinwegsetzen zu können glaubten. Kurzum, Afrika war damals aufgeteilt, hauptsächlich unter die beiden Großkolonialisten Großbritannien und Frankreich. Deutschland hatte ebenso große Ansprüche, wähnte sich aber gegenüber den anderen bei der Aufteilung jenes Kontinents zu kurz gekommen zu sein. Jedenfalls erachtete dies das deutsche Kaiserreich damals für einen nicht länger hinnehmbaren Zustand. Marokko, auf das Frankreich nächstliegende Ansprüche erhob – es hatte Westafrika ja größtenteils unter seiner Kontrolle, sollte, so Deutschland den Franzosen keineswegs überlassen werden. Es war Krieg zwischen Deutschland und Frankreich zu befürchten, da keine Seite nachgeben wollte. Am 3. April 1906 einigten sich schließlich die Parteien – neben Frankreich und Deutschland waren auch Spanien, Großbritannien, die USA, Österreich-Ungarn, Italien, Rußland, die Niederlande sowie Marokko selber vertreten –, den Krieg dann doch scheuend im Vertrag von Algeciras nach langwierigen Verhandlungen. Rein formell wurde Marokko Souveränität zugebilligt, die dort verfügten Reformen wurden unter internationale Aufsicht gestellt, die organisierende Polizei wurde an Frankreich und Spanien übertragen. Internationale Handelsfreiheit wurde sichergestellt und zwar ›gleichmäßig‹, was heißen soll: auf alle Staaten entsprechend verteilt. Die Aufsicht darüber wurde einem diplomatischen Korps in Tanger übertragen. Dieses Ergebnis war für die deutschen Ansprüche selbstredend ziemlich erbärmlich.

Und so dauerte es nicht allzu lange, bis es zur 2. Marokkokrise kam. Im April 1911 kam es ob der Eintreibungen von Tributen zu Unruhen durch Einheimische. Deshalb nahm Frankreich eine Expedition in die damalige marokkanische Hauptstadt Fez [auch geschrieben: Fès] vor (Einmarsch am 21.05.), gleichzeitig beschwichtigend, es handele sich nicht um eine Verletzung des 1906 geschlossenen Vertrags. Das sah man in Deutschland anders, zumal Frankreich zunächst keinen Rückzugstermin bekannt geben wollte und später Ausbilder für die marokkanischen Streitkräfte im Lande behalten wollte. Daraufhin wurde der Panzerkreuzer ›Panther‹ vor den besten Atlantikhafen Marokkos, Agadir, geschickt (später abgelöst durch einen namens ›Berlin‹). Nach langwierigem internationalen Gezerre wurde letztendlich noch einmal ein Krieg verhindert. Deutschland erkannte Marokko am 04.11.2011 als Protektorat Frankreichs an und erhielt im Gegenzug ein beträchtliches Gebiet des französischen Kongos – welches die deutsche Kolonie Kamerun, die daran anschloß, fast verdoppelte –, wenngleich der wirtschaftliche Nutzen wenig vielversprechend erschien. Außerdem erhielt es ein Vorkaufsrecht auf das spanische Guinea (heute: Äquatorial-Guinea). Es war einmal mehr klar, daß, wiewohl Deutschland nicht leer ausgegangen war, das für mager angesehene Resultat die Empörung deutscher Nationalisten hervorrief.

Und so dauerte es nicht allzu lange, bis es zur 2. Marokkokrise kam. Im April 1911 kam es ob der Eintreibungen von Tributen zu Unruhen durch Einheimische. Deshalb nahm Frankreich eine Expedition in die damalige marokkanische Hauptstadt Fez [auch geschrieben: Fès] vor (Einmarsch am 21.05.), gleichzeitig beschwichtigend, es handele sich nicht um eine Verletzung des 1906 geschlossenen Vertrags. Das sah man in Deutschland anders, zumal Frankreich zunächst keinen Rückzugstermin bekannt geben wollte und später Ausbilder für die marokkanischen Streitkräfte im Lande behalten wollte. Daraufhin wurde der Panzerkreuzer ›Panther‹ vor den besten Atlantikhafen Marokkos, Agadir, geschickt (später abgelöst durch einen namens ›Berlin‹). Nach langwierigem internationalen Gezerre wurde letztendlich noch einmal ein Krieg verhindert. Deutschland erkannte Marokko am 04.11.2011 als Protektorat Frankreichs an und erhielt im Gegenzug ein beträchtliches Gebiet des französischen Kongos – welches die deutsche Kolonie Kamerun, die daran anschloß, fast verdoppelte –, wenngleich der wirtschaftliche Nutzen wenig vielversprechend erschien. Außerdem erhielt es ein Vorkaufsrecht auf das spanische Guinea (heute: Äquatorial-Guinea). Es war einmal mehr klar, daß, wiewohl Deutschland nicht leer ausgegangen war, das für mager angesehene Resultat die Empörung deutscher Nationalisten hervorrief.

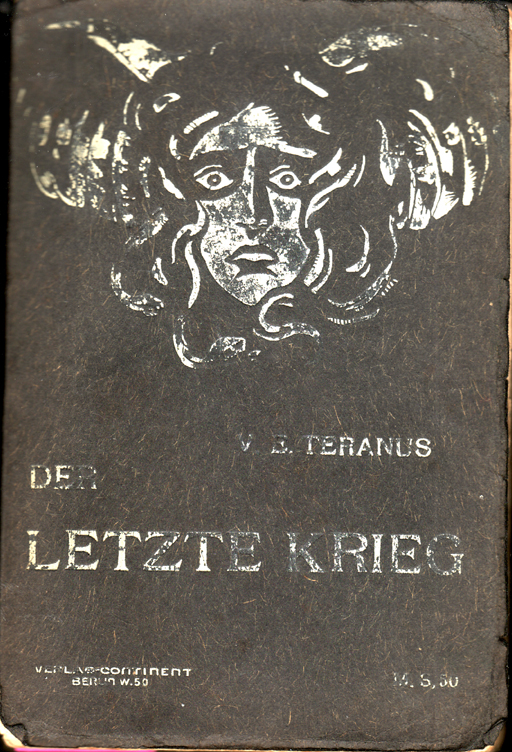

Und damit wären wir bei der innenpolitischen Auseinandersetzung in Deutschland. Der Schriftsteller Arthur Zapp, ein aufmerksamer Beobachter des Zeitgeschehens, hat gerade angesichts der immensen Kriegsgefahr anläßlich der Marokko-Krise einen aufschreienden Roman verfaßt. Der war so antinationalistisch und antimilitaristisch, daß er nur unter einem Pseudonym (V. E. Teranus) veröffentlicht werden konnte (Verlag Continent G.m.b.H. Berlin W 50). Die Schrift trägt den Titel ›Der letzte Krieg‹: Damals nahm Zapp an, daß die Menschheit mit dem anstehenden Krieg noch zur Einsicht kommen könnte. Dies hatte er dann nach dem Weltkrieg revidiert, er hielt noch zwei weitere Weltkriege für nötig, wie er in seinem der Zukunft gewidmeten Roman ›Revanche für Versailles! – Eine Zukunftsvision (1924)‹ kundgab. ›Der letzte Krieg – ein Zukunftsbild‹ wurde während Beendigung der 2. Marokkokrise geschrieben, vielleicht auch schon vor der sich zusammenbrauenden Krise (im Buch selber ist keine Jahreszahl enthalten). Das Werk stellt einen eindringlichen Aufschrei gegen die Kriegshetze in Deutschland dar. Gerade deshalb verdient es noch heute angesichts von Aufrüstung und Kriegshetze, der Waffenlieferungen in Kriegsgebiete und an Diktatoren, ja selbst der Kanonenbootpolitik (jüngst im Roten Meer) der deutschen, sozialdemokratisch geführten Regierung höchste Relevanz!

Hier seien zwei Kapital des heute nicht mehr erhältlichen Romans dokumentiert, und zwar der 1. Abschnitt des 2. Kapitels mit der Rede des Reichskanzlers (Theobald von Bethmann Hollweg) und der Gegenrede von August Bebel, dem Partei- und Fraktionsvorsitzenden der Sozialdemokraten sowie das 3. Kapitel mit der sozialdemokratischen Parteiversammlung, in der der Referent den Opportunismus Bebels zerlegt.

Bei dem Kritiker sei angemerkt, daß, wiewohl er an Schärfe nichts zu wünschen übrig läßt, doch einige schwache Stellen erkennbar werden: So verteidigt er den Rechtsstaat in seinem Verständnis als einen Gegensatz zum Militarismus – ein solches Mißverständnis kann heutzutage sicher nicht mehr aufkommen. Zum anderen spricht er immer vom ›Volk‹, wiewohl er die Arbeiterklasse meint. Damit bestätigt er den Wunsch nach einer dezidiert proletarischen Führung, anstatt – er zitiert immerhin das ›Kommunistische Manifest‹ – der Emanzipation der Arbeiterklasse das Wort zu reden.

Nichtsdestotrotz ist die Auseinandersetzung mit den damaligen Gegebenheiten aufschlußreich. Am Opportunismus der SPD hat sich jedenfalls nichts geändert. Als Führungskraft des Staates ist der Kriegswille der SPD heute allerdings nicht mehr wie damals bloß unzufriedene Opposition.

Doch nun zu den Ausschnitten des Romans, bei dem allein das in eckige [ ] Klammern Gesetzte eingefügt ist.

________________

Die Nachrichten, die die Zeitungen am Morgen des sechsten Juli [1911] brachten, waren nichts weniger als beruhigend. Im Gegenteil, die Meldung von dem kriegerischen Einbruch französischer Truppen in Marokko wurde bestätigt und dann die Mitteilung geknüpft, daß im Auswärtigen Amt zu Berlin die ganze Nacht über gearbeitet worden und daß Depeschen hin- und hergeflogen seien. Auch die Nachrichten aus England lauteten alarmierend genug. Ein englisches Geschwader war von Helgoland aus gesichtet. Zu gleicher Zeit berichteten Telegramme von englischen Waffenlieferungen nach dem Balkan und von sonstiger englischer Minierarbeit. Augenscheinlich wollte das perfide »Albion« Bosnien gegen Österreich aufwiegeln und Serbien und Bulgarien mit in die Bewegung verwickeln. Daß zwischen England und Frankreich geheime Abmachungen getroffen waren, konnte als sicher gelten, denn niemals würde Frankreich den entscheidenden Schritt in Marokko, den Abmachungen von Algeciras zum Trotz, getan haben, wüßte es den Bundesgenossen nicht an seiner Seite.

Die Nachrichten, die die Zeitungen am Morgen des sechsten Juli [1911] brachten, waren nichts weniger als beruhigend. Im Gegenteil, die Meldung von dem kriegerischen Einbruch französischer Truppen in Marokko wurde bestätigt und dann die Mitteilung geknüpft, daß im Auswärtigen Amt zu Berlin die ganze Nacht über gearbeitet worden und daß Depeschen hin- und hergeflogen seien. Auch die Nachrichten aus England lauteten alarmierend genug. Ein englisches Geschwader war von Helgoland aus gesichtet. Zu gleicher Zeit berichteten Telegramme von englischen Waffenlieferungen nach dem Balkan und von sonstiger englischer Minierarbeit. Augenscheinlich wollte das perfide »Albion« Bosnien gegen Österreich aufwiegeln und Serbien und Bulgarien mit in die Bewegung verwickeln. Daß zwischen England und Frankreich geheime Abmachungen getroffen waren, konnte als sicher gelten, denn niemals würde Frankreich den entscheidenden Schritt in Marokko, den Abmachungen von Algeciras zum Trotz, getan haben, wüßte es den Bundesgenossen nicht an seiner Seite.

Wie Rußland und wie Italien sich in dem drohenden Konflikt verhalten würden, war die große Frage, deren Lösung alle Welt mit Spannung entgegensah.

Überall, in den öffentlichen Bureaus, in den Comptoirs, in den geschäftslokalen aller Branchen, in den Werkstätten der Handwerker, auf den Arbeitsplätzen, ja sogar in den Schulen wurde lebhaft über die Frage: Krieg oder Frieden diskutiert.

Die Abendblätter brachten die Nachricht, daß die deutsche Regierung in sehr entschiedenem Ton ein Ultimatum an Frankreich gerichtet und unter Berufung auf die Abmachungen von Algeciras die sofortige Zurückziehung der französischen truppen aus Marokko gefordert habe. Im Reichtstag habe große Begeisterung geherrscht; von fast allen Seiten des Hauses sei die energische Erklärung des Reichskanzlers mit jubelndem Beifall aufgenommen worden.

Der Antrag Bebel und Genossen: der Reichtstag möge die Erwartung aussprechen, daß sich die Regierung auf keinen Fall auf kriegerische Abenteuer einlassen werde, selbst wenn sich das Gerücht von der Okkupierung Marokkos durch die Franzosen bestätigen sollte, sei mit stürmischen »Pfuis« abgelehnt worden.

Schließlich war die Diskussion vertagt und dem Reichskanzler mit allen Stimmen gegen die der Sozialdemokraten das volle Vertrauen ausgesprochen worden.

Am 10. Juli herrschte »Unter den Linden« und in den Straßen der Friedrichsstadt vom frühen Morgen an ein lebhaftes Leben und Treiben. Die Morgenblätter hatten ausführlich über eine im französischen Parlament stattgefundene Sitzung berichtet, in der der leitende Minister unter dem begeisterten Beifall fast aller Abgeordneten eine sehr kriegerisch gestimmte Rede gehalten und Deutschland sehr verächtlich ein geknechtetes, selbstherrlich regiertes Land genannt hatte, das den Heeren der freien Republik nicht würde standhalten können.

Nur die Sozialisten hatten einen Mißklang in den einhelligen Enthusiasmus, in den hochaufschäumenden Patriotismus der anderen gebracht.

Jaurès hatte in einer großen Rede seinen und seiner Genossen Standpunkt dargelegt.»… Der ökonomische Konkurrenzkampf zwischen dem Kapitalismus hüben und drüben, die Gewinnsucht, das Bedürfnis, um jeden Preis, auch mit Kanonenkugeln, der überfüllten und in ihrer eigenen Unordnung erstickenden kapitalistischen Produktion immer wieder neue Absatzquellen zu eröffnen, ist es, was den Krieg entfesselt. Der Krieg ist nur der sichtbare Ausbruch des in allen Gängen und Adern unsrer Erdrinde fortschwelenden Feuers, des chronischen und schweren Fiebers, das unser gesellschaftliches Leben fortwährend untergräbt. … Wir, das arbeitende, friedliebende Volk protestieren gegen den Krieg, wir fühlen uns eins mit unseren arbeitenden Brüdern jenseits unsrer Landesgrenzen. Uns eint ein Wille, der Gedanke an die Solidarität alles dessen, was Menschanantlitz trägt. …«

Guesde und Vaillant hatten ihrem Genossen sekundiert; ihre flammenden, gegen den Krieg eifernden und den Bürgerkrieg in Aussicht stellenden Worte waren aber schließlich in dem zornigen Widerspruch, in dem wütenden Tumulte der überwältigenden Mehrheit des Hauses erstickt.

Zum Schluß der Sitzung war dem Ministerium mit allen gegen zwanzig Stimmen das volle Vertrauen des Parlaments votiert und die Erwartung ausgesprochen worden, daß die Regierung sich durch das drohende Ultimatum der deutschen Regierung nicht einschüchtern, sondern die Interessen Frankreichs in Marokko unbeirrt weiter verfolgen werde. …'

Der Krieg war nunmehr unvermeidlich. Das war die allgemeine Ansicht, der die dichten Menschenmassen, die auf beiden Seiten der Prachtstraße »Unter den Linden« und auf der Mittelpromenade hin- und herwogten, eifrig schwatzenden und gestikulierend, Ausdruck gaben. Vor dem Schlosse hatte sich eine große Menge angestaut, die sich nicht rückte und rührte und stundenlang mit bewundernswerter Ausdauer aushielt und neugierig, erwartungsvoll nach dem unzähligen Fenstern des Riesengebäudes starrte, als müsse sich dort irgend etwas Wunderbares ereignen.

Ausrufe, hastige Mitteilungen, Meinungsäußerungen, die mit großer Wichtigkeit abgegeben wurden, schwirrten hin und her. Die Gerüchte, die von klugen Leuten, die das Gras wachsen hörten, eifrig kommentiert wurden, wuchsen ins Ungeheuerliche. Eine große englische Flotte habe Cuxhaven beschossen, ja eine englische Truppenmacht sie im Begriff, an deutscher Küste zu landen. Eine französische Armeeabteilung sei bereits in Lothringen eingerückt und marschiere auf Metz los. Auch ein russisches Armeekorps habe schon die Grenze überschritten und sei in Westpreußen eingebrochen. Italien habe sich ebenfalls dem Feinde angeschlossen und eine italienische Flotte blockiere Triest und Pola [=Pula]…

Trotz aller Lebhaftigkeit herrschte eine gedrückte, bange Stimmung. Das war nicht die siegesgewisse Begeisterung von 1870, wo man wußte, daß man nur die schlecht gerüstete Armee des desorganisierten französischen Kaiserreichs gegen sich hatte, während es jetzt hieß: Feinde ringsum! Außerdem war seit Jahren bekannt, daß die französische Armee sich in vortrefflichstem Zustand befand und vollständig kriegsbereit war.

Deutschland aber hatte allein auf die Österreicher als Bundesgenossen zu rechnen. Dazu kam, daß man keine populären bewährten Heerführer besaß, wie 1870, daß noch keiner der Generäle im Ernstfalle Proben seiner Tüchtigkeit hatte geben können. Der allgemein vorherrschende Pessimismus machte sich nach Berliner Weise in allerlei schnoddrigen Bemerkungen Luft: »Schlummerköppe! Immer langsam voran, daß die österreichische Landwehr nachkommen kann!«

»Der Reichskanzler hat die Zeit verschlafen. Ja, wenn wir Bismarck‘n noch hätten, der wär‘ längst mit‘n Donnerwetter dreingefahren!« »Jawohl, der stand früh auf.«

»Und Moltke‘n! Und Roon‘n Und Prinz Friedrich Karl‘n! Und den Kronprinzen! Unsern Fritz! Und Werder! Und Alvensleben! Ei weih!«

»Wen haben wir denn nu? Nich mal `n Walderfee haben wir mehr!« »Jawohl, die scheenste Keile kriegen wir nu – paßt mal uff!« ……

Die Tribünen im Reichstag, der von einer vieltausendköpfigen Menge umlagert war, waren längst vor Eröffnung der Sitzung überfüllt. Als um 11 Uhr der Wagen des Reichskanzlers vorfuhr, reckte alles die Hälse. Ein paar Hochs wurden rasch durch laute Äußerungen des Unwillens erstickt.

Im Sitzungssaal trat beim Erscheinen des obersten Reichsbeamten plötzlich erwartungsvolle Stille ein.

Der Reichskanzler nahm sofort das Wort: »Meine Herren, wichtige Ereignisse sind seit gestern geschehen. Die Feindseligkeiten sind, wie wir nicht anders erwartet haben, von seiten der Engländer begonnen worden. Zahlreiche bei uns eingelaufene Meldungen besagen, daß eine ganze Anzahl von deutschen Dampfern und Segelschiffen auf der Nordsee und im Kanal von englischen Kreuzern gekapert worden –«

Stürmische Entrüstungsrufe unterbrachen den Redner. Man sah einander mit zornrotem Gesicht, mit sprühenden Augen an.

Nach kurzer Pause fuhr der Reichskanzler fort: »Der große herrliche Palast-Dampfer ›Deutschland‹ der Hamburg-Amerika-Linie und der nicht minder prächtige Schnelldampfer ›Kaiser Wilhelm der Große‹ des Norddeutschen Lloyd sind auf der Höhe von Southampton von den Engländern angehalten und gewaltsam in den Hafen geschleppt worden –«

Neue zornige Unterbrechungen, Wut- und Entrüstungsschreie.

»Kurz, meine Herren,« nahm der Reichskanzler seine Rede mit erhöhter Stimme wieder auf, »der Krieg ist von unseren Gegnern begonnen, frivol vom Zaun gebrochen worden und uns bleibt nichts übrig, als der Gewalt die Gewalt entgegenzusetzen und unsrer verletzten nationalen Ehre mit allem Nachdruck, mit aller Energie, mit aller Rücksichtslosigkeit Genugtuung zu verschaffen –«

Tosendes Bravorufen erscholl, das sich immer wieder erneute und minutenlang anhielt. Endlich vermochte sich der Reichskanzler, von der Präsidentenklingel unterstützt, wieder Gehör zu verschaffen. Er teilte unter lautloser Aufmerksamkeit, die allerdings von Zeit zu Zeit durch Kundgebungen des Beifalls und begeisterte Zustimmung, bzw. durch Äußerungen der Empörung unterbrochen wurde, mit, daß die französischen Ostkorps zwar gerüstet an der Grenze stünden, sonstige feindselige Handlungen aber noch nicht begonnen hätten. Auch die deutsche Heeresleitung sei nicht müßig gewesen. Die westlichen Grenzkorps seien bereits mobil gemacht und ständen in klirrender Rüstung bereit, einen Angriff zurückzuschlagen oder erforderlichenfalls selbst offensiv vorzugehen. Von Rußland seien Feindseligkeiten wenigstens vorläufig nicht zu erwarten. Das große östliche Nachbarreich werde seine definitive Haltung wohl einerseits von der Stimmung und den Zuständen im Lande und andrerseits von den Ereignissen auf dem Kriegsschauplatz abhängig machen. Italiens Verhalten sei zweifelhaft; irredentistische Putsche in Triest, die Äußerungen der Presse und enthusiastische Kundgebungen von Volksmengen vor dem Gebäude der französischen Gesandschaft in Rom und der französischen Konsulate in Mailand und Venedig bewiesen, daß die Volksstimmung den deutschen Bundesgenossen feindlich und den Franzosen freundliche gesinnt wäre. Man schien zu glauben, die Zeit sei gekommen, die italienischen Stammesbrüder vom österreichischen Joch zu befreien.

Weitere am Morgen eingegangene Nachrichten besagten, daß die französische Regierung wahrscheinlich in der heutigen Kammersitzung sich das Kriegsbudget votieren lassen werde. Außerdem habe er — der Reichskanzler – kurz vor der Abfahrt nach dem Reichstag ein Telegramm aus Paris erhalten, das besage, daß die Führer der französischen Sozialisten: Jaurès, Guesde, Vaillant und andere in aller Frühe verhaftet worden seien, wahrscheinlich um sie an weiteren Agitationen gegen den Krieg zu verhindern und wohl auch weil man hoffte, dem angedrohten Generalstreik entgegenzuarbeiten.

Diese Nachricht erregte allgemeine Sensation. Konservative und nationalliberale Volksvertreter riefen ein beifälliges: »Bravo! Sehr gut!« Aller Augen richteten sich nach der linken Seite des Hauses, wo die sozialistischen Abgeordneten sich um ihren Anführer Bebel geschart hatten und sich, sichtlich ernst und verstört, miteinander besprachen. Ein paar Heißsporne riefen sogar: »Auch so machen! Einsperren die Vaterlandsverräter!« dem Reichskanzler zu. Dieser aber schüttelte lächelnd den Kopf und, als wieder einigermaßen Ruhe eingetreten war, erwiderte er: »Nein, meine Herren, zu einer so gewaltsamen Maßregel haben wir uns nicht entschlossen und wir haben ja auch gar keinen Anlaß dazu. Herr von Vollmar und auch Herr Bebel und seine Freunde sind viel zu vernünftige Leute und sie empfinden trotz alledem viel zu patriotisch, als daß sie der Regierung bei der Erfüllung ihrer Pflicht, das Vaterland gegen die Angriffe der Feinde zu verteidigen, in den Rücken fallen würden –«

»Aber die Franzosen haben uns ja noch gar nicht angegriffen,« rief der greise Führer der Sozialisten mit der ihm eigenen jugendlichen Lebhaftigkeit dazwischen.

»Allerdings angegriffen haben sie uns noch nicht, Herr Bebel,« replizierte der Reichskanzler mit erhobener Stimme, sich mit ernstem Gesicht, das eine lebhafte innere Bewegung widerstrahlte, nach der linken Seite des Hauses wendend. »Aber sie haben unser Ultimatum, das wir wegen ihres eigenmächtigen Vorgehens gegen Marokko an sie richteten, in — ich kann wohl sagen in einem unerhört herausfordernden Ton beantwortet, der einer Kriegserklärung gleichkommt.«

Der Reichskanzler hob ein vor ihm liegendes Blatt empor und las mit weithin schallender Stimme den Wortlaut der von der französischen Regierung eingegangenen Depesche vor. Ein ohrenbetäubender Lärm brach los; wie ein Sturm brauste es durch das ganze Haus; auch überall von den Tribünen stimmte man in die lauten Zornesrufe, in die wilden Schreie ein: »Infam! Frechheit! Hauen müssen wir sie, wie 1870. Krieg! Krieg!«

Alle Abgeordneten waren von ihren Sitzenaufgesprungen und gestikulierten lebhaft nach dem Bundesratstisch hinauf, an dem der Reichskanzler abwartend stand und mir freudig erregtem Gesicht in den Tumult starrte.

Von den Tribünen wehten Damen enthusiastisch mit den Taschentüchern.

Da rief plötzlich eine Stimme von der Linken in den Lärm: »Was geht uns Marokko an!« Wütende Pfuirufe beantworteten von der rechten Seite des Hauses den Zwischenruf. Der Reichskanzler aber winkte abwehrend mit der Hand und erwiderte, als sich endlich die Aufregung etwas gelegt hatte mit dem Pathos sittlicher Entrüstung:

»Dem Herrn, der den eben gehörten Zwischenruf ausgestoßen, erwidere ich: die Zeit, wo sich Deutschland überall im Auslande zurückdrängen ließ, ist vorbei. Wir haben Interessen in Marokko und wir werden sie mit aller Energie verteidigen – (»Bravo! Bravo!«) Überdies wird jeder, der Augen hat zu sehen und sie nicht geflissentlich vor den Tatsachen verschließt, die Überzeugung gewonnen haben, daß der Krieg gegen uns eine zwischen England und Frankreich längst abgekartete Entschließung ist.

»Dem Herrn, der den eben gehörten Zwischenruf ausgestoßen, erwidere ich: die Zeit, wo sich Deutschland überall im Auslande zurückdrängen ließ, ist vorbei. Wir haben Interessen in Marokko und wir werden sie mit aller Energie verteidigen – (»Bravo! Bravo!«) Überdies wird jeder, der Augen hat zu sehen und sie nicht geflissentlich vor den Tatsachen verschließt, die Überzeugung gewonnen haben, daß der Krieg gegen uns eine zwischen England und Frankreich längst abgekartete Entschließung ist.

Sollen wir uns wehrlos überfallen lassen? Sollen wir warten, bis das feindliche Heer bei uns eingerückt ist? Nein, meine Herren, das kann niemand, das können nicht einmal die Herren Sozialisten vom Kaiser und von der Regierung verlangen!«

Des Reichskanzlers Gesicht nahm einen tiefernsten Ausdruck und zugleich eine dunklere Färbung an, seine Augen blitzten, und mit lauter, vor innerer Bewegung bebender Stimme rief er in die Versammlung: »Die Mobilmachung ist angeordnet. Der Telegraf hat den kaiserlichen Befehl bereits in alle Gaue des Reiches hinausgetragen. Der Krieg ist erklärt!«

Im ersten Augenblick herrschte eine Totenstille in dem weiten Raum. Vor der Gewißheit des furchtbaren Ereignisses, das alle Welt seit Jahren gefürchtet, das mehr als einmal in den letzten Jahrzehnten gedroht, schienen alle zu erstarren. Das Ungeheuerliche, dessen herankommen seit langem auf allen wie ein Alb gelastete, das viele abenteuerlustig, ehrgeizig oder aus niedrigen Motiven ersehnt, das den meisten aber doch Furcht und Entsetzen eingeflößt hatte, war da: der Weltkrieg! Aller Herzschlag schien für einen kurzen Moment auszusetzen und allen schien die Ahnung entsetzlicher Geschehnisse, riesenhafter Katastrofen sekundenlang den Atem geraubt zu haben. Dann aber brach von neuem betäubender Lärm los und donnernde Hurrarufe erschallten auf allen Seiten des Hauses und schienen immer neues Echo zu wecken. Als sich die allgemeine Erregung genug getan, richteten sich wieder alle Augen erwartungsvoll auf den Kanzler.

»Meine Herren,« nahm dieser von neuem das Wort: »Ich habe ihnen nur noch den Antrag der Verbündeten Regierungen vorzulegen, einen Kredit von 1200 Millionen Mark für das Heer und von 100 Millionen für die Flotte zu bewilligen und Sie zu bitten, unsre notgedrungene Forderung einstimmig zu bewilligen, um damit überzeugend vor aller Welt zu bekunden, daß Kaiser und Volk, ebenso wie vor dem glorreichen Feldzug von 1879, so auch diesmal und immer in schweren Tagen einig und treu zusammenstehen –«

Wieder wurde der Redner von allen Seiten des hauses durch stürmischen Beifall unterbrochen, der auch auf den Tribünen ein jubelndes Echo fand.

Endlich verschaffte die Glocke des Präsidenten dem Kanzler die Möglichkeit, seine Rede zum Abschluß zu bringen.

»Ja, meine Herren, ich habe die feste Zuversicht, daß ihr Votum einstimmig erfolgt und daß auch die Herren der äußersten Linken in Konsequenz früherer Erklärungen ihrer Wortführer« – auf die letzten Worte legte der Redende einen besonderen Nachdruck, der in den Reihen der konservativen und liberalen Abgeordneten ein vielstimmiges: »Hört! Hört!« hervorrief – »sich diesmal von der Einigkeit des Hauses nicht ausschließen werden. Wiederholt haben die beiden anerkannten Vertreter der Sozialdemokratie, der norddeutsche Herr Bebel und der süddeutsche Herr von Vollmar Gelegenheit genommen zu erklären, daß die Vaterlandsliebe für sie kein leerer Begriff ist und daß sie gewisse Fragen nicht vom Standpunkt internationaler Solidarität, sondern von dem nationaler Unabhängigkeit beurteilen werden. Wiederholt haben sie erklärt, daß die Sozialisten im Heere ebensogut und ebenso begeistert wie alle übrigen Soldaten ihre Pflicht tun würden, wenn es sich darum handelte, die nationale Selbständigkeit gegen Angriffe von außen zu verteidigen. (»Hört! Hört!« und »Bravo!« rechts und in der Mitte.) So hat einmal Herr von Vollmar im bayrischen Landtag – es war im Sommer 1906 – eine ganze Rede über Patriotismus und Sozialdemokratie gehalten und sich und seine partei aufs allerschärfste und nachdrücklichste gegen den Vorwurf der Vaterlandslosigkeit und Animosität gegen das Heer verteidigt. Er hat bei dieser gelegenheit unter anderem wörtlich gesagt –« der Redner hob ein vor ihm auf dem Tisch liegendes Blatt zu seinen Augen empor, während die um die Stufen zum Bundesratstisch gescharten Abgeordneten und die weiter hinten Stehenden die Köpfe vorstreckten und mit angespanntester Aufmerksamkeit lauschten, um sich kein Wort entgehen zu lassen – ›Wer also,‹ so hat der sozialistische Abgeordnete gesagt, ›wer also ein gegner des jetzigen Militärsystems ist, der ist deshalb noch lange kein Feind des Heeres selbst, desjenigen Heeres, das ja Blut von unsrem Blut und das die eigentliche Manneskraft unsres Volkes darstellt‹ – (»Bravo, bravo!«) Und weiter,« fuhr der Kanzler fort, »hat Herr von Vollmar den Vorwurf der Vaterlandslosigkeit mit besonderer Entrüstung, mit wuchtigen, kraftvollen Worten abgelehnt: ›und ich möchte auch denjenigen sehen, der z. B. mir die infame Beschimpfung der Vaterlandslosigkeit persönlich ins Angesichts schleudern wollte, er würde eine Antwort bekommen, die er niemals vergißt, das gebe ich schriftlich.‹ Nun meine Herren« – der Redner ließ das Blatt sinken und kehrte seinlächelndes Gesicht dem Hause zu: »energischer, schärfer, empörter könnte auch ich mich nicht gegen den Vorwurf kein Patriot zu sein verteidigen.«

Schallendes Bravo von allen Seiten, Gelächter und Händeklatschen.

»Herr von Vollmar,« fuhr der Kanzler schmunzelnd fort, »wird nun wissen, was er seiner Ehre und Pflicht als Patriot schuldet.«

Wiederholtes Lachen und Händeklatschen.

»Schließlich hat Herr von Vollmar bei dieser Gelegenheit vorwurfsvoll seinen Angreifern im bayrischen Landtag noch gesagt: ›Erklären dagegen unsre Redner im Reichstag, in diesem Hause oder sonstwo ihre Liebe zum Vaterland (»Hört! Hört!«) und ihre Bereitwilligkeit zu dessen Verteidigung (stürmisches »Hört! Hört! Bravo!«), so hat es gehießen: O das glauben wir nicht –‹ Nun, Herr von Vollmar, ich glaube Ihnen, ich zweifle nicht an Ihrer Vaterlandsliebe, ebensowenig wie an der Ihres Freundes Bebel, der ja ebenfalls wiederholt, zuletzt im Frühjahr 1906 bei Gelegenheit der Debatten zum Militäretat im Reichstag erklärt hat, daß auch die sozialistische Jugend freudig dem Rufe zu den Waffen folgen würde, wenn es gälte, das Vaterland zu verteidigen und daß er – Bebel – selbst in einem solchen Falle die Muskete auf seine alte Schultern nehmen würde.«

Stürmisches Bravorufen folgte den letzten mit erhobener Stimme in den Saal gerufenen Worten.

»Und bei einer anderen Gelegenheit,« schloß der Kanzler, »im Januar desselben jahres äußerte Bebel zu einem Vertreter des ›Peuple‹, des führenden sozialistischen Parteiorgans in Belgien, sich gegen den internationalen Generalstreik als Abwehrmittel eines Krieges aussprechend: ›Hier werden Fragen berührt‹, sagte Bebel, ›die Ihr Belgier, weil Ihr eine patriotische Tradition im eigentlichen Sinne nicht habt, auch nicht einmal ahnungsweise beurteilen könnt. Ein Krieg brächte die Eventualität eines Verlustes Elsaß-Lothringens und des linken Rheinufers (»Sehr wahr! Sehr richtig!«) Es handelt sich hierbei um eine Frage nationaler Unabhängigkeit, die auf alle anderen Fragen ihre Wirkung übt, die unwiderstehlich das Proletariat an die Grenzen treibt, um die nationale Integrität oder einfacher gesagt: um seine eigne Haut zu verteidigen!‹ (»Sehr wahr! Sehr richtig!«) Nun ja« – der Redner legte wieder das Blatt aus der Hand und sah lächelnd zu der Linken hinüber – »nun ja, Herr Bebel, ganz meine Ansicht: jetzt handelt es sich in der Tat um unsre nationale Selbständigkeit und Unabhängigkeit. Rufen Sie darum Ihren Genossen überall im Reiche zu: An die Grenzen zur Verteidigung des Vaterlandes! Und Sie selbst, Herr Bebel, beweisen Sie den Mut Ihrer Überzeugung, bewilligen Sie uns in logischer Konsequenz ihrer eigenen Worte die Mittel, unsre Integrität zu bewahren und uns unserer Haut zu wehren!«

Der Reichskanzler setzte sich, während stürmisches Bravo- und Beifallsrufen sich mit schallendem Gelächter mischte. Aller Augen richteten sich erwartungsoll, herausfordernd nach der linken Seite, wo die sozialistischen Abgeordneten sich schon während der Rede des Reichskanzlers um Bebel und v. Vollmar geschart hatten, um eifrig miteinander zu beraten. Den erhitzten Gesichtern und den heftigen Gestikulationen war anzusehen, daß in der sozialdemokratischen Fraktion diesmal die gewohnte Einmütigkeit nicht herrschte. Bebel redete dringlich auf seine Genossen ein, die sich endlich seinem Willen zu beugen schienen.

Jetzt wandte sich Bebel zur Präsidentenbühne und bat um das Wort. Und während ihm das Wort erteilt wurde und er mit jugendlicher Raschheit zur Rednertribüne emporeilte, ging eine lebhafte Bewegung durch das ganze Haus und eine dichte Korona von Abgeordneten aller Parteien drängte sich um die Tribüne. In allen Mienen spiegelte sich die gespannteste Erwartung, das stärkste Interesse. Der anerkannte langjährige Führer der deutschen Sozialdemokratie legte ein paar Blätter, die er in der Hand gehalten hatte, vor sich auf das Rednerpult und begann: »Wir, mein Freund von Vollmar und ich, sind weit entfernt, das, was wir gesagt haben, verleugnen zu wollen. Jawohl, wir haben mehr als einmal betont, hier im Hause und anderswo, daß wir Sozialisten unser Vaterland ebensogut lieben, wie irgendwelche Angehörige andrer Parteien und daß wir nicht anstehen werden, erforderlichen Falles unsre Pflicht zu erfüllen und den letzten Blutstropfen für unsre nationale Existenz einzusetzen, beziehungsweise unsre wehrfähigen Genossen zu ermahen, mit den Waffen in der Hand jeden Angriff auf unser Vaterland abzuwehren –«

»Bravo, bravo!« erschallte es von allen Seiten des Hauses und von den Tribünen.

»Aber, meine Herren,« fuhr der Redner mit nervösem Zucken des Gesichts fort, offenbar nicht gerade sehr angenehm berührt von dem ihm zuteil werdenden ungewohnten einhelligen Beifall des Hauses, »aber, meine Herren, liegt denn hier ein solcher Fall vor?« (Gelächter. Stürmische Rufe: »Jawohl! Haben die Engländer nicht unsre Schiffe genommen?«)

»Aber, meine Herren,« fuhr der Redner mit nervösem Zucken des Gesichts fort, offenbar nicht gerade sehr angenehm berührt von dem ihm zuteil werdenden ungewohnten einhelligen Beifall des Hauses, »aber, meine Herren, liegt denn hier ein solcher Fall vor?« (Gelächter. Stürmische Rufe: »Jawohl! Haben die Engländer nicht unsre Schiffe genommen?«)

»Wenn die Engländer deutsche Schiffe gekapert haben, so haben sie damit allerdings den Krieg zur See begonnen – (»Na also«) den Krieg zur See, meine Herren! Aber sprechen wir zunächst einmal von der viel wichtigeren Frage des Landkrieges, mit dem uns Frankreich angeblich bedroht! (Gelächter.) Frankreich schickt sich an, Marokko zu okkupieren. Nehmen wir an, das sei richtig! Ja, meine Herren, haben wir uns denn von dem ganz brutalen, frivolen Einfall der Engländer in Transvaal zu einem Kriege gegen England, ja nur zu einem Protest bewegen lassen? Warum denn nun auf einmal Zeter und Mordio, wo es sich um ein viel unkultivierteres Land, um ein in der Kultur viel weiter zurückgebliebenes Volk handelt?« (Unruhe, Lachen, Rufen: »Das war etwas ganz anderes. Heute stehen wir auf einem andern Standpunkt.«) Sie stehen heute auf einem anderen Standpunkt. Wir aber nicht, meine Herren, wir sind noch immer der Meinung, daß ein Krieg nur erlaubt ist, wenn es sich um den Kampf für die Existenz handelt. Meine Herren, wenn ihre Nationalheros, den sie ja allezeit wie einen irrenden Gott verehrt haben, wenn Bismarck noch lebte, so würde ihm ein Konflikt mit Frankreich gerade so unsympathisch sein, wie er es uns ist.« (Gelächter. »Unsinn«)