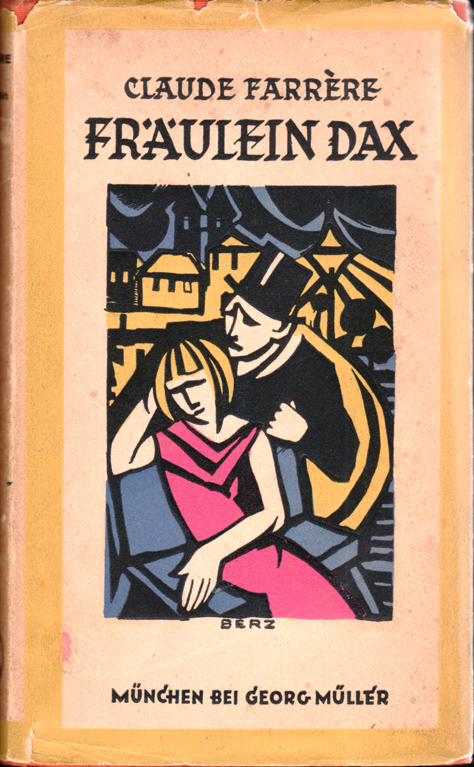

literatur farrère

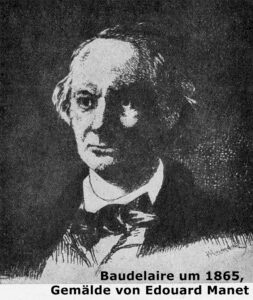

literatur-baudelaire

Charles-Pierre Baudelaire

Charles-Pierre Baudelaire (1821-1867)

Einiges Bemerkenswertes:

— »Eine der Nachteile des Haschisch besteht darin, daß es eine antisoziale Wirkung hat, wohingegen der Wein tief menschlich ist, ich wage fast zu sagen, er ist wie ein Mann der Tat. … Wein steigert die Willenskraft, Haschisch zerstört sie. Wein ist eine Hilfe für den Körper; Haschisch ist eine Waffe zum Selbstmord. Wein ist gut und gesellig; Haschisch isoliert.« (März 1851)

— »Eine der Nachteile des Haschisch besteht darin, daß es eine antisoziale Wirkung hat, wohingegen der Wein tief menschlich ist, ich wage fast zu sagen, er ist wie ein Mann der Tat. … Wein steigert die Willenskraft, Haschisch zerstört sie. Wein ist eine Hilfe für den Körper; Haschisch ist eine Waffe zum Selbstmord. Wein ist gut und gesellig; Haschisch isoliert.« (März 1851)

— »… Sie [George Sand] hat den berühmten flüssigen Stil, der dem Bürger so sehr gefällt. Sie ist dumm, plump, sie ist geschwätzig; ihre moralischen Begriffe sind von der gleichen Tiefe wie die der Hausmeister und der ausgehaltenen Mädchen. Was sie über ihre Mutter sagt. Was sie über die Dichtung sagt. Ihre Liebe zu den Arbeitern.

Daß sich einige Männer in diese Kloake vernarren konnten, ist wohl ein Beweis für den Tiefstand der Männer unseres Jahrhunderts. …

Man sehe auf George Sand. Sie ist vor allem und mehr als alles andere ein großes Schaf, aber sie ist besessen. Niemand anders als der Teufel hat ihr eingeredet, ihrem guten Herzen und ihrem gesunden Menschenverstand zu vertrauen, damit sie auch alle übrigen Schafsköpfe überrede, ihrem guten Herzen und ihrem gesunden Menschenverstand zu vertrauen.

Ich kann an diese blöde Kreatur nicht ohne einen gewissen Schauder des Entsetzens denken. …«

— »Ihr ziviliserten Völker, die ihr immer so dünkelhaft von Wilden und Barbaren redet, sehr bald schon werdet ihr, wie Barbey d'Aureville sagt, unter das Niveau von Götzendienern herabgesunken sein.«

Näheres über Baudelaire in »Baudelaire 1848 — Gedichte der Revolution«; herausgegeben und kommentiert von Oskar Sahlberg, Wagenbach Verlag, 1977 —

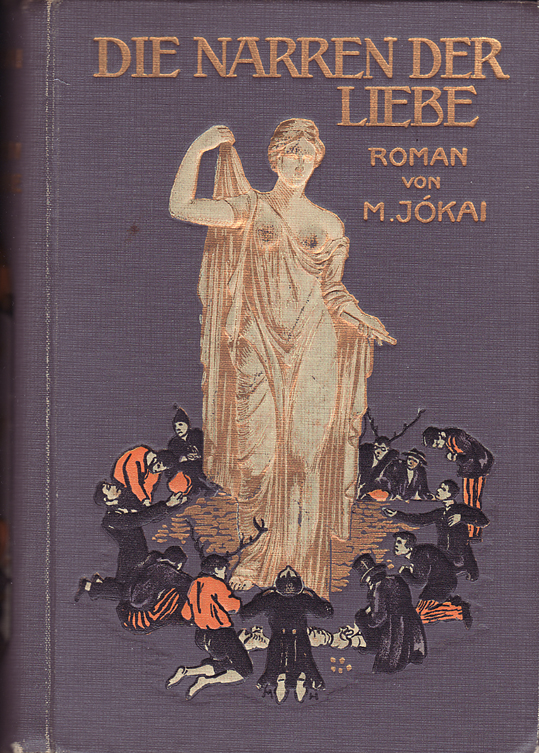

literatur-jókai

Mór Jókai

Der Ungar Mór Jókai (1825-1904) [in alten deutschsprachigen Ausgaben: Maurus oder auch Moritz Jökai] war ein unglaublicher Verfasser und das beileibige nicht nur quantitativ (über 300 Werke). Noch weit mehr muß die Recherchearbeit erstaunen, die er sich für den realtätsgetreuen Inhalt beziehungsweise Inhaltsteil seiner Geschichten gemacht haben muß. Wirklichkeitsnähe schließt Gesellschaftskritik ein, ja fordert sie geradezu heraus. Ein glänzendes Beispiel ist der Roman »Die Narren der Liebe« (1868). »…Ich will mich lediglich über gesellschaftliche Gruppen äußern, deren gleiches Empfinden über gemeinsame Ideen sie dazu drängt, sich vereint um denselben Tisch zu setzen, deren Glieder sich einander aufsuchen, ohne speziell gute Freunde, und miteinander in Streit geraten, ohne eigentliche Feinde zu sein; und so wird der gemeinsame Gegenstand des Anreizes wie des Kampfes zur Grundlage ihres täglichen Lebens, während die außerhalb Stehenden diese Art von Tätigkeit als nichtig belächeln« (S.9) Es handelt sich dabei um eine ganze Anzahl ungarischer Klubs. Der Klub »Die Narren der Liebe« ist ein solcher. Er lobt fünfjährlich einen Preis für eben einen außerordentlichen Narren der Liebe aus. Nach der gleichsam einleitenden Vorstellung zweier solcher Esel beginnt der eigentlich Roman, der anhand der Triebkraft der Liebe ein ebenso vielschichtiges wie detailliertes Bild der damaligen Verhältnisse in Ungarn aufzeichnet.

Der Ungar Mór Jókai (1825-1904) [in alten deutschsprachigen Ausgaben: Maurus oder auch Moritz Jökai] war ein unglaublicher Verfasser und das beileibige nicht nur quantitativ (über 300 Werke). Noch weit mehr muß die Recherchearbeit erstaunen, die er sich für den realtätsgetreuen Inhalt beziehungsweise Inhaltsteil seiner Geschichten gemacht haben muß. Wirklichkeitsnähe schließt Gesellschaftskritik ein, ja fordert sie geradezu heraus. Ein glänzendes Beispiel ist der Roman »Die Narren der Liebe« (1868). »…Ich will mich lediglich über gesellschaftliche Gruppen äußern, deren gleiches Empfinden über gemeinsame Ideen sie dazu drängt, sich vereint um denselben Tisch zu setzen, deren Glieder sich einander aufsuchen, ohne speziell gute Freunde, und miteinander in Streit geraten, ohne eigentliche Feinde zu sein; und so wird der gemeinsame Gegenstand des Anreizes wie des Kampfes zur Grundlage ihres täglichen Lebens, während die außerhalb Stehenden diese Art von Tätigkeit als nichtig belächeln« (S.9) Es handelt sich dabei um eine ganze Anzahl ungarischer Klubs. Der Klub »Die Narren der Liebe« ist ein solcher. Er lobt fünfjährlich einen Preis für eben einen außerordentlichen Narren der Liebe aus. Nach der gleichsam einleitenden Vorstellung zweier solcher Esel beginnt der eigentlich Roman, der anhand der Triebkraft der Liebe ein ebenso vielschichtiges wie detailliertes Bild der damaligen Verhältnisse in Ungarn aufzeichnet.

Doch keineswegs allein Ungarn selber ist für Jókai von Interesse. »Die letzten Tage der Janitscharen« beispielsweise beleuchtet die Herrschaft Ali Paschas über weite Teile Griechenlands unter der osmanischen Herrschaft. Den Aufstieg von Ali Pascha bis zu seinem schmählichen Ende in Ioannina hat Jókai glänzend recherchiert, unter anderem mithilfe der Augsburger Allgemeinen, was er mehrmals in Fußnoten belegt. Ja, damals, in den 1820er Jahren hatte diese Zeitung offenkundig noch etwas auf sich gehalten und war nicht wie heute ein purer deutscher Propagandafetzen.

An der Revolution von 1848/49 hatte er sich begeistert beteiligt, wurde darob verhaftet und eingesperrt. Seine Frau Rosa Laborfalvi bestach die Wächter und konnte ihn so befreien. Danach verlegte es sich auf seinen literarischen Tätigkeiten, wiewohl er lange Zeit aufgrund seiner publizistischen Popularität Abgeordneter (auf der antikonservativen Seite versteht sich) war. Seine Literatur war ja nicht weniger politisch und bahnte fruchtbaren Boden für die ungarische Räterepublik 1919 sicherlich mit.

Mit den historisch-politischen Romanen Jókais kann, so fesselnd sie geschrieben sind, das Interesse an den gesellschaftlichen Verhältnissen und damit, bezogen auf heute, an ihrer Kritik erwachsen.

Wie so gut wie jeder gesellschaftskritische Schriftsteller ist Jókai hierzulande nahezu unbekannt (beim deutschen Bildungsangebot nicht weiter verwunderlich). So hat der Corvina Verlag in Budapest (noch unter der realsozialistischen Regierung) selbst einige Übersetzungen ins Deutsche vorgenommen. Noch eine bemerkenswerte Sentenz: »Ich mißachte allen Luxus, mit Ausnahme der Muße für Kopfarbeit. Die Meisten lieben Luxus, weil sie ihres Hirns entbehren können.«

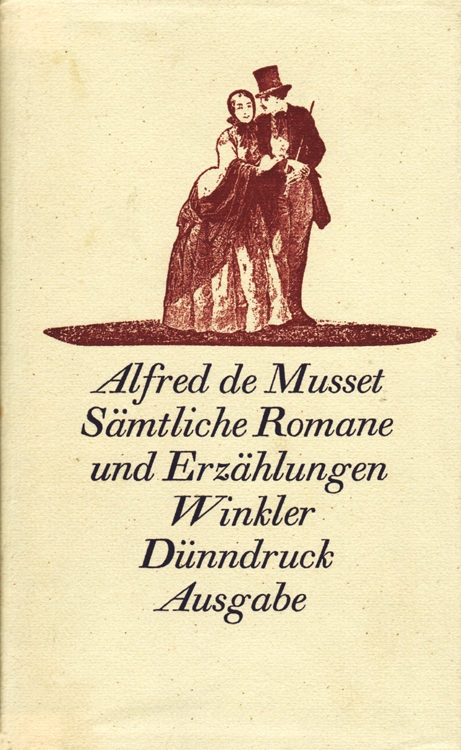

literatur-musset

Alfred de Musset

Alfred de Musset (1810-1857) ist eine der markantesten Figuren unter den Literaten des 19. Jahrhunderts. Im Unterschied zu den Dramen des Dichters, die zu den meistgespielten des französischen Theaters zählen, erscheint jedoch das Erzählwerk Mussets interessanter. »Meine Hauptaufgabe wird es sein, gegen den [gesellschaftlich etablierten] Verstand zu arbeiten«, bekennt Musset in einem seiner Gedichte. Sein erzählerisches Werk ist derselben antirationalen Haltung verpflichtet. Allerdings äußert er sich in seinen Werken im Gegensatz zu Balzac weniger in Gesellschaftskritik, vielmehr in einem Rückzug in die Innerlichkeit, was sich manifestiert sich bereits in der Themenwahl manifestiert, die sich auf die enge Basis der Liebeserfahrung beschränkt. Liebe, Leidenschaft, Eifersucht, Schmerz, Erinnerung — das sind die Themen, die Musset aufgreift und ganz im Sinne seiner Zeit verarbeitet. Über Chateaubriands Formel des »vogue des passions« hinaus, die für das Lebensgefühl einer Epoche stand, analysiert Musset, der »klassischste unter den Romantikern« (der Literaturhistoriker Désiré Nisard), jedoch gleichzeitig die Weltschmerzstimmung seiner Generation, die er auf die gesellschaftliche und politische Umbruchsituation zurückführt.

Alfred de Musset (1810-1857) ist eine der markantesten Figuren unter den Literaten des 19. Jahrhunderts. Im Unterschied zu den Dramen des Dichters, die zu den meistgespielten des französischen Theaters zählen, erscheint jedoch das Erzählwerk Mussets interessanter. »Meine Hauptaufgabe wird es sein, gegen den [gesellschaftlich etablierten] Verstand zu arbeiten«, bekennt Musset in einem seiner Gedichte. Sein erzählerisches Werk ist derselben antirationalen Haltung verpflichtet. Allerdings äußert er sich in seinen Werken im Gegensatz zu Balzac weniger in Gesellschaftskritik, vielmehr in einem Rückzug in die Innerlichkeit, was sich manifestiert sich bereits in der Themenwahl manifestiert, die sich auf die enge Basis der Liebeserfahrung beschränkt. Liebe, Leidenschaft, Eifersucht, Schmerz, Erinnerung — das sind die Themen, die Musset aufgreift und ganz im Sinne seiner Zeit verarbeitet. Über Chateaubriands Formel des »vogue des passions« hinaus, die für das Lebensgefühl einer Epoche stand, analysiert Musset, der »klassischste unter den Romantikern« (der Literaturhistoriker Désiré Nisard), jedoch gleichzeitig die Weltschmerzstimmung seiner Generation, die er auf die gesellschaftliche und politische Umbruchsituation zurückführt.

Der Roman »Bekenntnisse eines Kindes seiner Zeit«, einer der größten zeitgenössischen Bucherfolge, ist ebenso poetische Schilderung des »mal du siècle« wie gesellschaftskritische Bestandsaufnahme. Der autobiografische Hintergrund, Mussets berühmte und 1834 in einem Zerwürfnis endende Liebesbeziehung zu George Sand, weitet sich zu einer umfassenden Analyse der seelischen Realität einer Jugend unter der nachnapoleonischen Ära. Auch in den Erzählungen greift Musset — immer im Rahmen der zentralen Liebesthematik — mit Vorliebe aktuelle Fragestellungen auf. Künstlerisch setzt er sich dabei zugleich mit den Produktionszwängen einer aufkommenden Massenliteratur — die erzählende Prosa war Mussets Broterwerb — und dem literarischen Genre des Feuilleton-Romans auseinander. Nach den bekannten Grisetten-Novellen (»Mimi Pinson«) beschließt eine neu entdeckte Erzählung aus dem Spätwerk den Band, der das ganze Spektrum der künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten Mussets sichtbar macht. »Emmeline«, »Der Sohn des Tizian«, »Frédéric und Bernedette«, »Der Mann mit den zwei Geliebten«,und »Piere und Camilla« gehören zweifellos zu den Glanzlichtern französischer Literatur des 19. Jahrhunderts.

Iwan Bloch hat sich ausführlich der Frage gewidmet, ob »Gamiani« oder »Zwei Nächte der Ausschweifung« zum Werk Mussets gehören, gewidmet. In einer ausführlichen Abhandlung konnte er dies nachweisen. Zuhilfe kam ihn da unter anderen (K. M. Kertbeny, Charles Baudelaire und Alfreds Bruder Paul de Musset) Mussets Zeitgenosse Heinrich Heine, der schrieb: "Wenn ich Ihnen [Alfred Meißner] sage, daß seine einzige größere Produktion aus neuerer Zeit dem bedenklichen Genre angehört, wissen Sie genug. Das Ding heißt »Deux nuits d'excès« Sie können es sich bei geheimen Verschleißern schmutziger Ware im Palais Royal verschaffen. Es ist ein Büchlein, das Kaiser Tiber auf Capri jedenfalls in seine Handbibliothek aufgenommen hätte." (Alfred Meißner, Geschichte meines Lebens, Band 1, Hofbuchhandlung Prochaska, Wien/Teschen, 1884) Nachzulesen ist Blochs Recherche in der Gamiani-Ausgabe des Parkland Verlags, Stuttgart, 1992.

Der Verfasser der zeitnahen, ausführlichen Musset-Biografie ist Paul Lindau (Hofmann & Comp., Berlin, 1877).

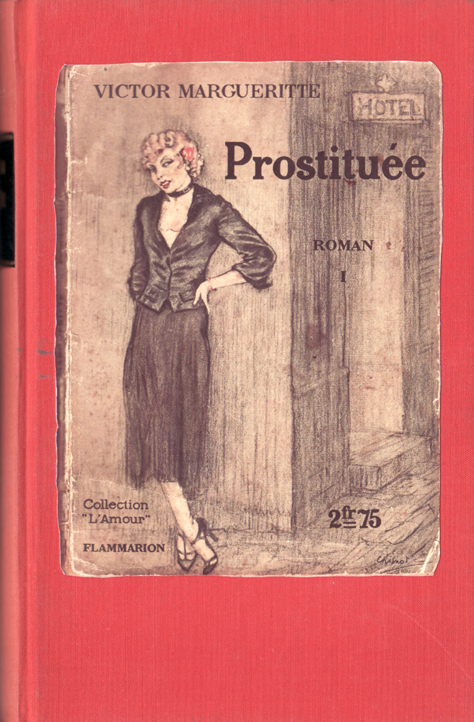

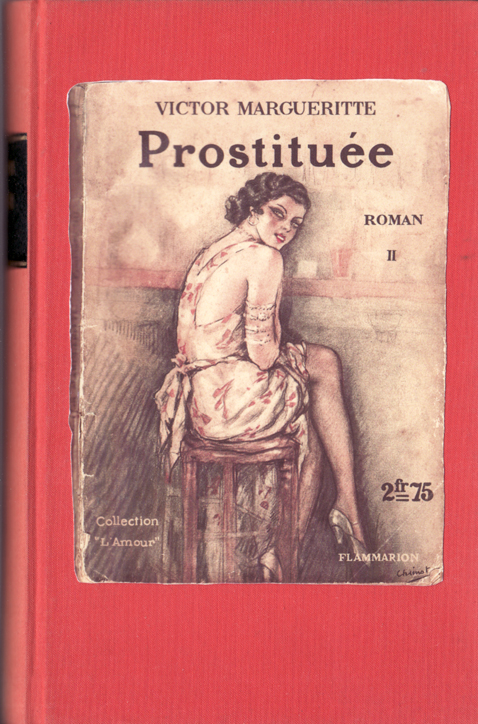

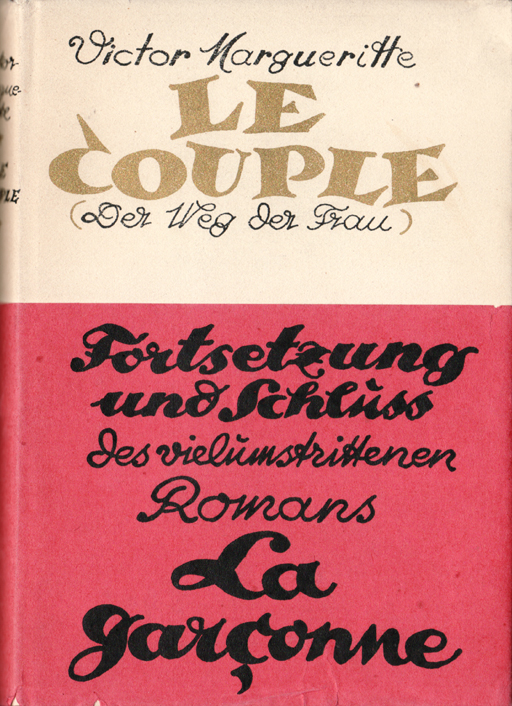

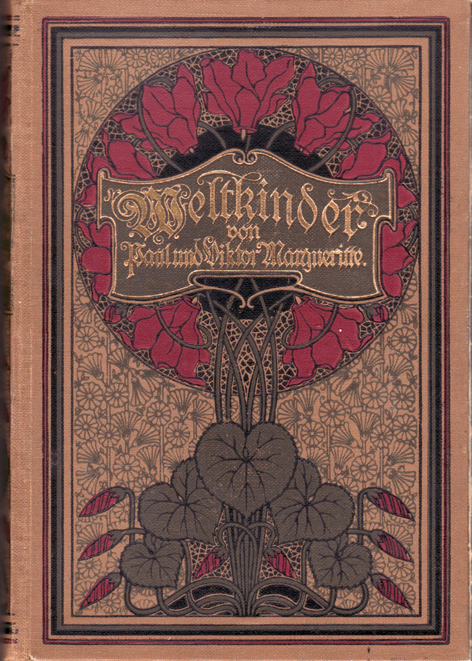

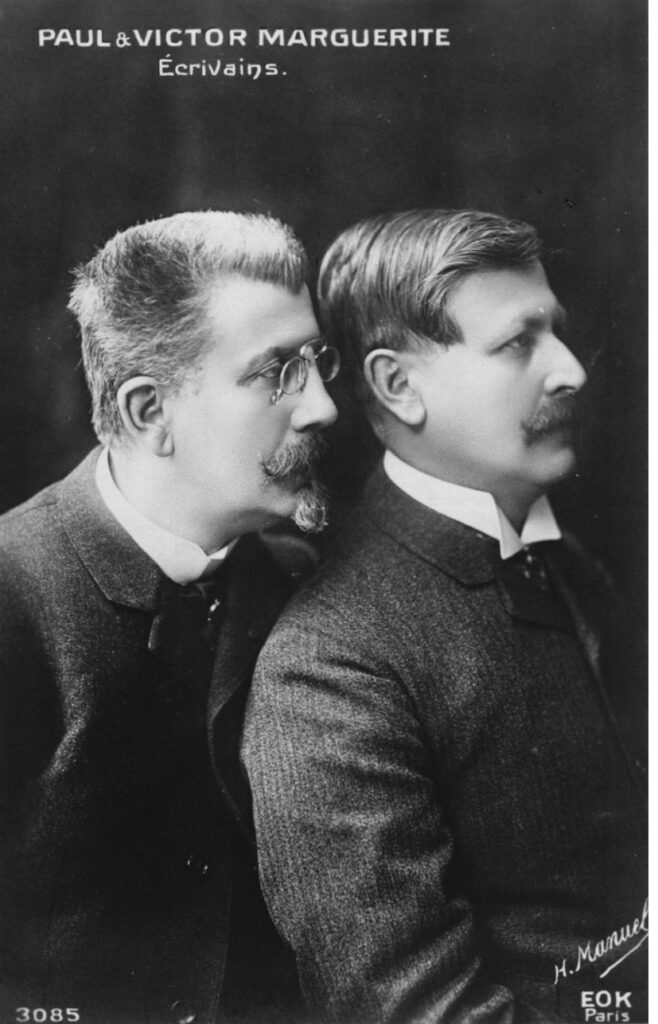

literatur-margueritte

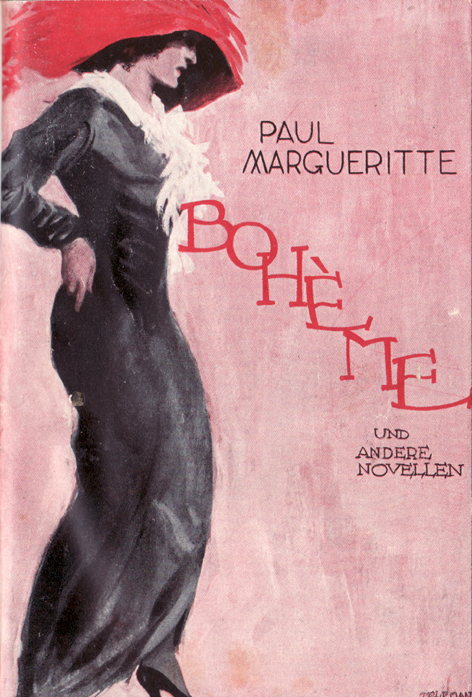

Victor Margueritte und Paul Margueritte

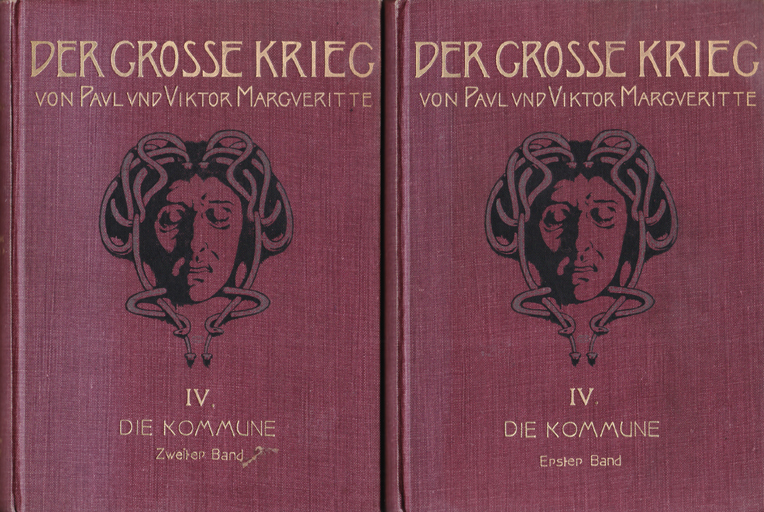

Victor Margueritte (1866-1943) wuchs zusammen mit seinem Bruder Paul Margueritte (1866-1955) auf, als der letzte Krieg, der deutsch-französische Krieg 1870/1871 Tagesgespräch war, zumal dessen Wunden ja noch nicht vernarbt waren. Und sie wurden nicht zum oberflächlichen Kriegsgegner, zu idealistischen Friedensaposteln. Vielmehr zu Kriegsgegnern, die den Ursachen für Krieg auf die Spur gehen wollten. Davon sorgt ihr großes Werk, »Der große Krieg« (Une Epoche), 4 Bände in 8 Büchern. Die ersten beiden tragen den Titel »Der Unstern«, die zweiten beiden »Die Stücke des Schwertes«, die dritten beiden »Brave Kerle« und die vierten beiden »Die Kommune« (dt. Ausgabe im Verlag Hermann Seemann Nachf., Leipzig, 1903).

Victor Margueritte (1866-1943) wuchs zusammen mit seinem Bruder Paul Margueritte (1866-1955) auf, als der letzte Krieg, der deutsch-französische Krieg 1870/1871 Tagesgespräch war, zumal dessen Wunden ja noch nicht vernarbt waren. Und sie wurden nicht zum oberflächlichen Kriegsgegner, zu idealistischen Friedensaposteln. Vielmehr zu Kriegsgegnern, die den Ursachen für Krieg auf die Spur gehen wollten. Davon sorgt ihr großes Werk, »Der große Krieg« (Une Epoche), 4 Bände in 8 Büchern. Die ersten beiden tragen den Titel »Der Unstern«, die zweiten beiden »Die Stücke des Schwertes«, die dritten beiden »Brave Kerle« und die vierten beiden »Die Kommune« (dt. Ausgabe im Verlag Hermann Seemann Nachf., Leipzig, 1903).

Victor Margueritte veröffentlichte dann zum 1. Weltkrieg ein weiteres Buch mit dem Titel »Vaterland« (1930), in dem er im Vorwort schreibt: "…Wiederum schwebt über Europa der Schatten des Mordgeiers. Zwischen den Stacheldrähten ihrer Vorurteile und ihrer vermeintlichen Pflichten eingezwängt, unfähig sich miteinander zu verständigen, finden die Regierungen keinen anderen Weg zur Rettung der Völker, als deren Vernichtung. Sie sind bereit rücksichtslos von all den Giftstoffen Gebrauch zu machen, welche ihnen die käufliche Wissenschaft zur Verfügung stellt, um die Kunst des Mordens zu vervollkommnen.

Diese Kunst hat bereits eine solche Höhe erreicht, daß sie von nun an imstande ist, ganze Völker mitsamt ihren Regierungen dem schrecklichen Tode preiszugeben. … Entweder gelingt es den Völkern, den Krieg zu besiegen, und sie weigern sich von nun an, ihn vorzubereiten und zu führen, oder sie fallen in den Urzustand zurück, und der menschliche Fortschritt versinkt in der Tiefe.

Sechzig Jahre sind es her, seit meine Mutter nach Sedan den Trauerschleier nahm; dann wurde uns das Schauspiel der zwischen 1914 – 1918 errichteten Leichenhügel geboten; dann kam die Erkenntnis, was ein chemischer Krieg den »Vaterländern« und der Menschheit bringen würde. Und dann kam aus der Tiefe der Hauch, der die Hoffnung der Welt über alle Gräber hinweg zum Ideal der Verbrüderung durch Arbeit und Frieden mitriß — all das hat mich überzeugt, daß es nur von uns abhängt, daß der blutige Alpdruck schwinde.

Von all meinen Büchern werden manche Verblendete dem Sohn des Generals Margueritte dieses am meisten verübeln. Mir jedoch scheint, daß kein bisher in meinen Werken verfolgtes Ziel des Namens, den ich trage, würdiger ist als dieses… Es ist ein Alarmschrei, in den ich mein Bestes gelegt habe, damit sich die langsame, aber unaufhaltsame Bildung des Menschheits-Vaterlandes vollziehe, bevor Niewiedergutzumachendes geschehen ist. ….

P.S. Seit diese Zeilen geschrieben sind, traten einige Entspannungssymptome in Erscheinung. Überall haben die Pazifisten ihre Stimme erhoben. Der Pulsschlag der Völker zeigte den Regierungen, daß das verhängnisvolle Fieber im Steigen begriffen ist: nun verabreichen sie Chinin. England weist die Bündnispolitik zurück. Mussolini legt die Trompete beiseite und spielt Flöte, Polen unterzeichnet den Schiedsgerichtsbarkeitspakt. Die Sowjetunion ist zur Teilhabe an den Erörterungen einer wirtschaftlichen Verständigung eingeladen. Briand erschöpft sich in erschütternden Mahnungen… Heißt das alles, daß die allgemeine Abrüstung nun gesichert ist? Nein. Ein blauer Fleck am Himmel bedeutet noch kein Ende des Gewitters. Es bleibt die Pflicht der Männer guten Willens, ihre Aufgabe unermüdlich weiter zu verfolgen! Denn nichts ist geändert an den tiefen Ursachen des Übels [Hervorhebung im Original]. Infolgedessen ist auch an den Forderungen dieses Buches nichts zu ändern. 23. Januar 1931"

In dem Buch »Die Verbrecher« macht Margueritte deutlich, daß die Herrscherfiguren nichts anderes sind als die Charaktermasken ihrer Staaten und ihres nationalen und damit unmittelbar verbundenen imperialistischen interesses: "Alle bezeichnen weniger die bluttriefenden Herrscher, die sie waren, als die Imperialismen, deren Abbild sie sind."

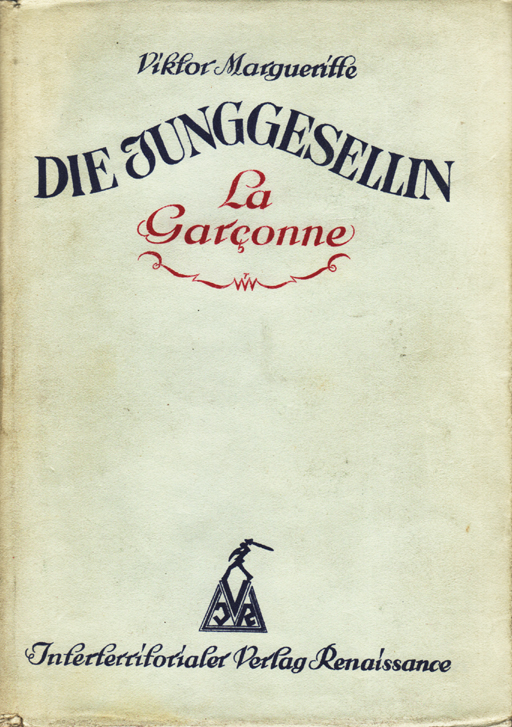

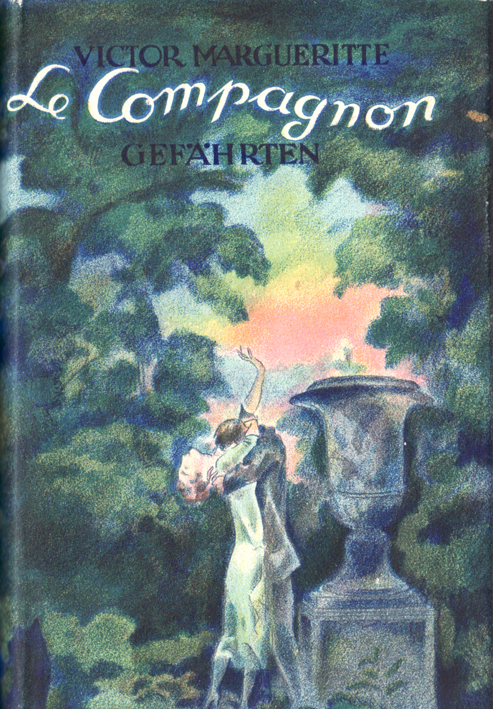

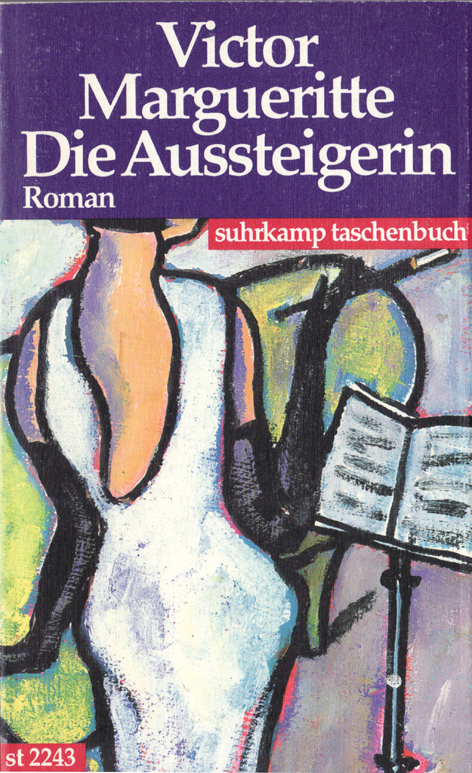

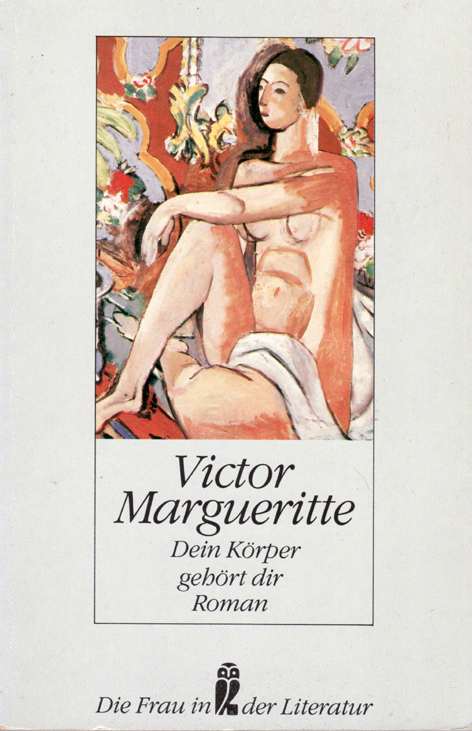

Das zweite Hauptthema, dem sich die Gebrüder Margueritte und insbesondere Victor widmeten, war die Situation der Frau. Dabei ist seine Trilogie hervorzuheben: Band 1 »La Garconne« »Die Junggesellin«, Band 2 »Le Compagnon« »Gefährten« und Band 3 »Le Couple« »Der Weg der Frau«. Leider fand lediglich der erste Band im Nachkriegsdeutschland eine Neuauflage (»Die Aussteigerin«, Suhrkamp Verlag — jedoch nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Filmtitel des Lebensberichts einer Prostituierten »Die Verweigerung« von Jeanne Cordelier). Nur ein weiteres Buch gelangte in der BRD zu einer Neuauflage, nämlich »Dein Körper gehört dir« (Ullstein-TB). Zusammen mit Paul schrieb er zum Thema Frau »Vanitas — Die Welt der Eitelkeiten« und »Zwei Frauenleben«.

Mit »Prisma« schrieben die Brüder eine Charakterstudie des jungen Mannes von heute. »In den femmes nouvelles [nicht auf dt. erschienen] haben wir den Versuch angestellt, auf die Französin übertragen, einige der Typen der new women zu skizzieren, wie sie für uns den Wechsel der Sitten und den langsamen Fortschritt bezeichnen. — Wir haben uns hier bemüht, neben dem uralten Egoismus des männlichen Geschlechts sowohl die Affenliebe der Mütter, die eines der Hauptlaster unserer häuslichen Erziehung bildet, als auch die verweichlichende Mitgiftjägerei, die ein Makel unserer zeitgenössischen Ehe ist, zu geißeln.« (Vorwort)

»Die Weltkinder«, »Die große Familie«, »Poum — Roman eines Knaben« sowie »Aristide Briand [u.a. Außenminister und Ministerpräsident]« sind weitere ins Deutsche übertragene Bücher eines weit umfangreicheren Gesamtwerks.

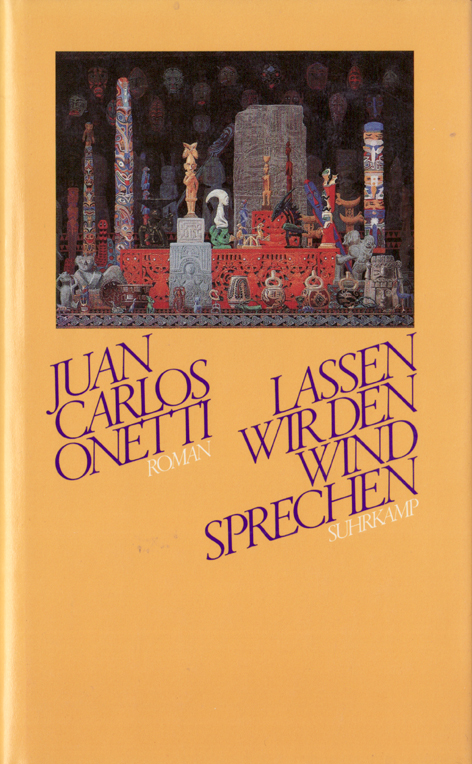

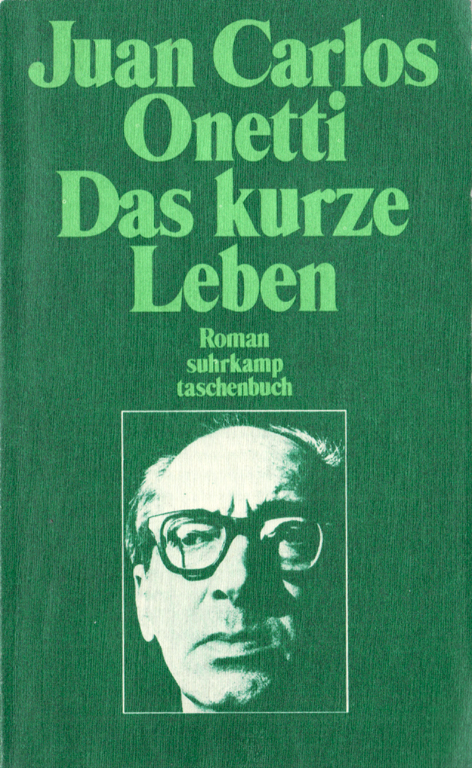

literatur-onetti

Juan Carlos Onetti

Juan Carlos Onetti (1909-1994) ist der nach Benedetti bekannteste Schriftsteller aus Uruguay. Wie Benedetti arbeitete er für die Zeitung Marcha und später für die Zeitung Brecha. Die uruguayische Militärjunta nahm ihn 1974 fest. Sie verhaftete kurzerhand die gesamte Jury eines Literaturwettbewerbs, der er angehörte, aufgrund eines ihr gegenüber kritischen Beitrags von Nelson Marra. Onetti wurde unter anderem in der psychiatrischen Anstalt Colonia Etchepare festgehalten, insgesamt 6 Monate, bevor er aufgrund von Gesuchen von Gabriel García-Márquez, Mario Benedetti, Mario Vargas Llosa (dieser verehrte ihn besonders) und anderen entlassen wurde und ins Exil nach Madrid ging.

Die seinem Werk zu entnehmende Gesellschaftskritik nimmt sich insbesondere das drangsalierte, ja tyrannisierte Individuum vor. Sowohl in seiner passiven wie aktiven Form ist es eine Ausgeburt des politökonomischen Zustände. Nur sehr selten und in wenigen lichten Momenten erblickt es sein Dasein als Verfügungsmasse von Staat und Kapital und noch seltener bleiben ihm Möglichkeiten, sich zu einer Gegenwehr aufzuraffen, über eine solche nachzudenken. Allzuoft verstrickt es sich neben den alltäglichen Notwendigkeiten in alltäglichen Nebensächlichkeiten.

Explizit politische Stellungnahmen gab er nur selten ab. Auch sein Roman »Für diese Nacht« (verfilmt von Werner Schroeter), welcher den Spanischen Bürgerkrieg zum Inhalt hat, wollte er nicht als politisch engagiertes Buch verstanden wissen: Literatur sollte seiner Meinung gebührend distanziert sein. Nichtsdestotrotz wußte er stets, wo er stand: Wie er seinerzeit auf Seiten der Juden gegen Hitler stand, so stehe er heute — einer Äußerung im Jahre 1989 zufolge — auf Seiten der Palästinenser.

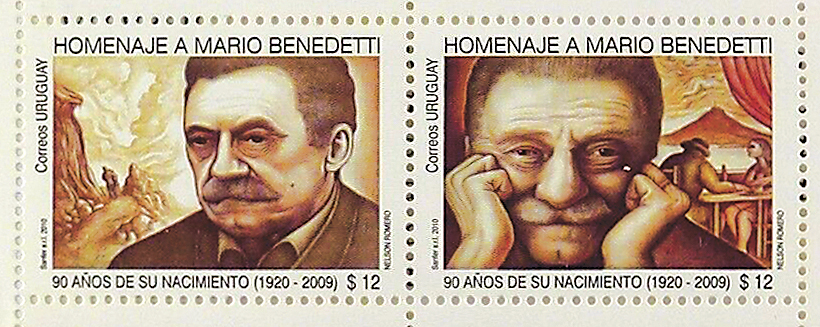

literatur-benedetti

Mario Benedetti

Mario Benedetti (1920-2009), geboren in Paso de los Toros in Uruguay, ist einer der meistgelesenen Autoren in Lateinamerika. Er hat Erzählungen geschrieben, Romane, Gedichte, Essays, Chroniken, Filmskripts, Liedtexte, einen »Roman in Gedichtform« (ein eigentliches Epos) und Theaterstücke. Von 1945 bis 1974 arbeitete er auch journalistisch für die uruguayische Wochenzeitung Marcha und engagierte sich, vor allem in den Jahren 1971 bis 1973, in der konkret politischen Arbeit, siehe den Nachruf weiter unten.

»Sind Intellektuelle und Künstler zu einem elitären Verhalten verurteilt? Sollen sie sich, resignierend angesichts der Schwierigkeiten, die eine politische Basisarbeit mit sich bringt, an ihren Schreibtisch klammern, hinter ihren theoretischen Arbeiten verschanzen oder in eine Fantasiewelt abheben? Oder soll der Schriftsteller im Gegenteil — und sei es um den Preis des eigenen Gleichgewichts — eifrig politische Aktivitäten entfalten und dabei riskieren, daß er sich fühlt wie ein Fisch auf dem Trockenen? Ist es für den politisch engagierten Schriftsteller unumgänglich, daß er sich nur noch in Politliteratur und Pamflet ausdrückt?« (Klappentext des Buches »Literatur und Revolution«)

Benedetti: »Kultur, in der revolutionären Auffassung muß — in jedem Land, zu jeder Zeit — die Revolution selbst zu ihrem wichtigsten und entscheidendsten Kulturereignis machen. Denn sie ist das einzige Ereignis, das fähig ist, Kultur zu einem Allgemeingut zu machen, in ein vordringliches gesellschaftliches Bedürfnis zu verwandeln. Ohne Revolution bleibt Kultur immer Privileg, auf einer Ebene, zu der die Gesellschaft als Ganzes keinen Zutritt hat. Ohne Revolution bleibt Kultur immer Privileg, auf einer Ebene, zu der die Gesellschaft als Ganzes keinen Zutritt hat. Ohne Revolution bleibt Kultur auch noch in ihren positivsten Erscheinungen ein von der herrschenden Klasse geschaffenes und gehandhabtes Instrument und daher direkt oder indirekt deren Interessen unterworfen.«

Nachruf: "Als nach der Totenwache im Kongreß von Montevideo Marios Sarg zum Friedhof gefahren wurde, standen die Menschen an der Avenida de los Libertadores Spalier. Im marmorkühlen Parlamentspalast hatten die Kulturschaffenden, die Regierenden, Gewerkschafterinnen und linken Aktivistinnen Mario Benedetti ihren letzten Gruß erboten. Draußen traten Arbeiter in blauer Kluft aus den nahen Autowerkstätten, Bauarbeiter von ihren Gerüsten, Tränen in den Augen, Schulkinder in ihren weißen Kitteln mit seinen Gedichten auf Blättern geschrieben, die sie wie Fahnen hochhielten … ein Menschenmeer, dem Trauergefolge nachziehend, gab Mario Benedetti das letzte Geleit. Ein Volk, das sich mit seinem Dichter identifiziert.

Nachruf: "Als nach der Totenwache im Kongreß von Montevideo Marios Sarg zum Friedhof gefahren wurde, standen die Menschen an der Avenida de los Libertadores Spalier. Im marmorkühlen Parlamentspalast hatten die Kulturschaffenden, die Regierenden, Gewerkschafterinnen und linken Aktivistinnen Mario Benedetti ihren letzten Gruß erboten. Draußen traten Arbeiter in blauer Kluft aus den nahen Autowerkstätten, Bauarbeiter von ihren Gerüsten, Tränen in den Augen, Schulkinder in ihren weißen Kitteln mit seinen Gedichten auf Blättern geschrieben, die sie wie Fahnen hochhielten … ein Menschenmeer, dem Trauergefolge nachziehend, gab Mario Benedetti das letzte Geleit. Ein Volk, das sich mit seinem Dichter identifiziert.

Seine Feder versprühte Gegengift gegen die Resignation, die Frivolität, die Heuchelei der Herrschenden. Dem neoliberalen »rette sich, wer kann«, setzte er poetisch ein »rette dich nicht« entgegen.

Obwohl immer politisch engagiert, hat er nie ein Amt übernommen, wirkte stets an der Basis. Er war er Mitbegründer von Marcha, der wichtigsten linken Zeitschrift Uruguays, gehörte, als sich alle linken Gruppen 1971 in der Frente Amplio vereinigten, der Bewegung 26 de Marzo an, damals politischer Arm der Tupamaros in der Frente.

Nach dem Militärputsch 1973 floh Mario nach Buenos Aires. Als die Diktatur auch dort Jagd auf uruguayische Oppositionelle machte, entkam er nach Peru. Auch da konnte er nicht lange bleiben, von einem Tag zum anderen wurde er 1977 ausgewiesen. Er ging nach Kuba, arbeitete dort in dem von ihm mitbegründeten Kulturinstitut Casa de las Aradricas. Ab 1980 lebte er in Spanien, unterstützte von dort aus den Kampf gegen das Terrorregime in Uruguay. 1983, die Diktatur lag in den letzten Zügen, kehrte Mario nach Montevideo zurück und beteiligte sich an der Gründung der linken Wochenzeitung Brecha.

Als die Frente Amplio 2005 an die Regierung kam, wird ihm das Amt des Direktors der Nationalbibliothek angeboten. Aber Mario lehnte ab. Nach der gescheiterten Guerilla, der er nahe gestanden hatte, sah er sich — stets mit den gleichen humanistischen und emanzipatorischen Zielen — als Sozialist, freilich ohne je Mitglied einer Partei zu werden. Fühlte er sich auch dem politischen Kampf verpflichtet, so wollte er freie Hand für seine Feder haben. Lag doch seine Stärke und Wirksamkeit im geschriebenen Wort.

Davon legen über 80 Bücher Zeugnis ab. Es gibt kaum ein Genre, in dem er sich nicht versucht hätte. Doch in der Poesie war er ein Meister. Mit »La vispera indeleble« (»Der unvergängliche Vorabend«, 1945) begann seine poetische Laufbahn, um Monate nur vor seinem Tod mit »Testimonio de uno mismo« (»Zeugnis seiner selbst«) zu enden.

In den fünfziger Jahren erscheinen seine »Poemas de la oficina«, (»Bürogedichte«), die Novelle »La tregua« (»Die Gnadenfrist«, 1960), der kritische Essay »El País de la cola de paja« (»Das Land des schlechten Gewißens«) und der Erzählband »Montevideanos«. Die unterschiedlichen Bücher gaben seiner Besorgnis und Anklage Ausdruck angesichts der Identitätskrise einer Gesellschaft, die anfing, auseinander zu brechen. Uruguay — »das einzige Büro in der Welt, das die Kategorie einer Republik erlangt hat« — und die Mentalität des Uruguayers als die eines Büroangestellten, den Verlust des kulturellen Erbes und die schäbige Mittelmäßigkeit, nahm Benedetti unter die Lupe in einer Zeit der Stagnation und des moralischen Verfalls. Bei aller ätzenden Kritik aber ließ er eine Lücke des Ausblicks auf einen Wandel offen.

Im Exil wurde sein Stil mehr reflexiv. Es erschien der Erzählungenband »Con y sin nostalgia« (»Mit und ohne Sehnsucht«) und der Roman »Primavera con una esquina rota«, (»Frühling im Schatten«, 1982). Als Parabel für die vom autoritären Regime forcierte Fragmentierung der Gesellschaft steht hier der Zerfall einer Beziehung. Bemerkt doch Benedetti, daß er selbst und auch sein Land sich verändern.

Man sagt

Man sagt

daß nach zehn Jahren alles sich geändert hat

drüben

Man sagt

daß der Boulevard ohne Bäume ist

und wer bin ich daran zu zweifeln

bin nicht auch ich ohne Bäume

und ohne Erinnerung an die Bäume

die wie man sagt

nicht mehr da sind.

Er fand es bestätigt, als er heimkehrte, das Gemeinschaftsgefühl und die Solidarität waren unter Terror und Furcht der zwölf bleiernen Jahre erstickt. Sie mußten erst wiedererweckt werden, und dazu trugen — nun im desexilio, der Zeit der »Entexilierung« — auch seine Gedichte und Erzählungen, seine Filme und Theaterstücke bei.

Besonders waren es seine Gedichte, die, vertont, in den Allgemeinbesitz der Uruguayerinnen übergingen. Das Duo »Los Olimareñios«, Daniel Viglietti und andere machten aus ihnen bekannte Lieder. Rezitation und Konzerte im Dialog von Benedetti und Viglietti gab es häufiger. Oft zu dem Zweck, Gelder für die Organisation der Familienangehörigen der Verhaftet- Verschwundenen zu sammeln. Der spendete Mario auch die 30.000 US-Dollar seines in Kuba erhaltenen »Premio José Martí«.

Eben das läßt ihn unter der Plejade der großen Schriftstellerinnen hervorragen: seine Integrität als Mensch. Wie ihn José Saramago in einem Nachruf beschrieb: »Vor allem

war er ein guter Mensch. Nie beugte er sich vor der Macht. Seine Werke werden andere Dichter gebären und so wird er weiterleben.«"

(Ernesto Koch in analyse & kritik, 19.06.2009)

literatur-nesin

Aziz Nesin

Aziz Nesin (1925-1995) ist einer der bekanntesten zeitgenössischen türkischen Autoren und ein gesellschaftskritischer zudem. Er hat 91 Bücher veröffentlicht und wurde in 33 Sprachen übersetzt.

Ende Februar 1993 erfuhr die Tageszeitung Aydinlik, daß Aziz Nesin »Die Satanischen Verse« von Salman Rush ins Türkische übersetzen und publizieren wolle. »Wir freuen uns über diese Nachricht und bewundern ihren Mut. Da wir glauben, daß nur eine möglichst große Öffentlichkeit Sie und Ihr Vorhaben unterstützen können, wollen wir dies gerne durch ein

Interview mit Ihnen tun«, schrieben die Redakteure an Aziz Nesin.

Am 26. Mai begann dann Aydinlik mit dem Druck von Auszügen aus den »Satanischen Versen« in 12 Folgen, begleitet von Diskussionsbeiträgen von Wissenschaftlern, Journalisten und Schriftstellern. Per einstweiliger Verfügung wurde aber seither von der Staatsanwaltschaft die Verbreitung der Tageszeitung behindert. Der Staatsanwalt beruft sich dabei auf den Beschluß der alten Regierung vom 24.8.89, der die Einfuhr, Veröffentlichung und Vertrieb der »Satanischen Verse« verboten hatte.

Parallel zur Staatsanwaltschaft hat die fundamentalistische Hizbullah die Vertreiber von Aydinlik mit dem Tode bedroht. In Istanbul marschierten etwa 1000 Fundamentalisten im Anschluß an das Freitagsgebet zum Verlagshaus von Aydinlik, Mitarbeiter wurden schwer verletzt und die Büroräume zerstört.

Als in der vierten Folge der Serie nicht Rushdies Buch, sondern die »Satanischen Verse« des Korans dokumentiert wurden, hat es die Staatsanwaltschaft nicht bemerkt und auch diese Ausgabe blindwütig beschlagnahmt.

Hier das Interview, das Aydinlik mit Nesin geführt und am 10., 11, und 12. Mai 1993 als Leitartikel veröffentlicht wurde. Mit diesem Interview wurde das Projekt der Veröffentlichung der

»Satanischen Verse« in Aydinlik mit vorbereitet.

Herr Nesin, Sie lassen »Die Satanischen Verse« von Salman Rushdie zur Zeit in die türkische Sprache übersetzen und wollen das Buch möglichst bald publizieren. Wann und wie kamen Sie zu diesem Vorhaben?

Aziz Nesin: Es ist kurz gesagt beschämend und ehrverletzend, daß in der Republik Türkei, von der es in Schrift und Wort heißt, sie sei laizistisch, und die gemäß Artikel 2 unserer Verfassung ihre laizistische Ordnung dokumentiert, per Regierungserlaß untersagt wird, 7 Jahre vor dem 21. Jahrhundert einen Roman in die Türkei einzuführen, ihn zu übersetzen und zu publizieren. Nachdem Khomeini das Todesurteil über Salman Rushdie verhängt hatte, lebte ich lange Zeit vergeblich in der Hoffnung, daß in der Türkei irgendeine Organisation, öffentliche oder nicht öffentliche Institution oder Einrichtung, irgendeine unserer Universitäten oder Anwaltskammern sich gegen dieses unsinnige, den Menschenrechten und der Meinungsfreiheit widrige Verbot ausspricht und eine Reaktion zeigt. Niemand reagierte. Diese Passivität unserer Intellektuellen ist schrecklich. Ich begann mich für diese Reaktionslosigkeit verantwortlich zu fühlen.

Genauso wie für die Aktivitäten nach dem 12. März 1980: Gesuch der Intellektuellen, Bilar und anderes. Außerdem geriet der Autor des Romans wegen der Angst vor Ermordung in Panik und bat Khomeini um Gnade. Er brachte seine Reue zum Ausdruck. Ich versuchte, etwas zu organisieren. Meine Bemühungen um eine organisierte Reaktion, endeten mit einem Mißerfolg, weil die Angst vor einer Ermordung schwer wiegt.

Ich hatte vor zweieinhalb Jahren auf dem Kongreß der Schriftstellergewerkschaft der Türkei, deren Vorsitzender ich 15 Jahre lang war, diese Problematik thematisiert und versucht Schriftstellerfreunde zu finden, mit denen ich die Verantwortung für die Publikation der Satanischen Verse teilen könnte. Fast 100 Schriftstellerfreunde bekundeten mit ihrer Unterschrift, an meinem Anliegen teilhaben zu wollen. Demgegenüber konnte der Vorstand der Schriftstellergewerkschaft der Türkei während seiner zweijährigen Amtszeit diese verpflichtende Entscheidung der Generalversammlung nicht in die Praxis umsetzen. Daraufhin gab ich in einem Interview mit einer Zeitschrift bekannt, daß ich diesen Roman — falls niemand die Verantwortung mit mir teilt — alleine publizieren werde. Seitdem werde ich überschüttet mit Zeitungsanzeigen, Briefen und Telegrammen unserer Intellektuellen in der Türkei und aus dem Ausland, die an meinem Vorhaben teilhaben möchten. Zur Zeit habe ich über 5.000 solcher Willensanträge. Darunter sind solche, die finanzielle Unterstützung leisten wollen; Künstler und intellektuelle Druckerei- und Verlagsinhaber, die den Satz und den Druck des Romans übernehmen wollen. Auf dem letzten Kongreß der Schriftstellergewerkschaft der Türkei (TYS) habe ich das Thema wieder auf die Tagesordnung setzen lassen. Dort fiel die Entscheidung, daß man sich nicht nur mit der Publikation der Satanischen Verse begnügen solle, sondern einen breitgefächerten Kongreß über die fortschrittsfeindliche Reaktion und den Fundamentalismus einberufen müsse, in den sich unser Land festgerannt hat. Seitdem sind zwei Monate vergangen. Ich warte noch auf die Nachricht von der Gewerkschaft. Ich veranlaßte, daß mit der Übersetzung der Satanischen Verse aus dem englischen Original begonnen wurde. An die Agentur von Salman Rushdie wandte ich mich, um die Rechte des Romans für die türkische Sprache zu kaufen.

Außerdem werde ich bald Anträge bei dem neuen Staatspräsidenten, dem neuen Ministerpräsidenten und bei allen Ministern auf Aufhebung des Regierungsbeschlusses über dieses Verbot stellen, das antilaizistisch und antidemokratisch ist und gegen die Menschenrechte und Meinungsfreiheit verstößt. Ich möchte daran glauben, daß die Regierung diesen von ihren Vorgängern beschlossenen Erlaß aufheben wird. Wenn die Regierung diesen antidemokratischen, antilaizistischen Beschluß, ein Dokument der Reaktion, nicht annuliert, wird sie die Staatsbürger dazu zwingen, vom Untergrund aus zu publizieren und zu vertreiben, was in der ehemaligen Sowjetunion als Samisdat bezeichnet wurde. (Aydinlik, 10. Mai 1993)

In einem langen Interview mit Ihnen, das gerade in deutscher Sprache als Buch veröffentlicht wurde, sagen Sie: »Die Schriftsteller in der Türkei tragen für das von Ihnen Nichtgeschriebene große Verantwortung. Es herrschen manche Zustände, über die Artikel geschrieben werden müßten. Sie wurden aber nicht geschrieben. Nach 1980 haben der größte Teil der Schriftsteller offensichtlich ihre Aufgabe nicht erfüllt.« Gilt das auch für Übersetzungen? Und haben Sie für die Übersetzung des Buches von Rushdie die Verantwortung übernommen, weil es sonst niemand getan hat? Oder ist Ihre Übersetzung für Sie mehr als eine Pflichtaufgabe? Was bedeutet dieses Buch für Sie ganz persönlich?

Ein ganz merkwürdiger Zufall. Auf dem Kalenderblatt vom 14. Mai 1993 des von der Tageszeitung Dünya publizierten Kalenders ist das folgende Zitat von mir gedruckt:

»… Ich halte mich dazu verpflichtet, die Dinge zu tun, die die anderen nicht tun; Dinge, die die anderen nicht tun, obwohl sie getan werden müssen.« Ich erinnere mich nicht daran, in welchem Jahr ich diese Worte gesagt habe. Das geschah aber immer so. Ich warte, warte, warte darauf, daß die mit dem Thema sehr eng verknüpften Stellen oder Personen ein hoffnungsvolles Wort sprechen oder eine Reaktion zeigen. Im Endeffekt sehe ich mich dann dazu verpflichtet, diese Aufgabe selbst zu erfüllen.

Nach der faschistischen Machtübernahme am 12. September 1980 habe ich genau zwei Jahre lang hoffnungsvoll aber vergebens auf eine gesellschaftliche Reaktion gewartet. Wir konnten erst im März 1984 durch »das Gesuch der Intellektuellen« diese Reaktion zeigen. Das geschah bei der Gründung der Kulturinstitution namens Bilar A.S., bei den Kongressen für die Verfassung und die Demokratie und bei den darauffolgenden demokratischen Initiativen genauso. Meine Aussage, die Schriftsteller in der Türkei seien auch für das verantwortlich, was sie nicht geschrieben haben, ist unvollständig. Nicht nur in der Türkei, sondern in der ganzen Welt tragen die Schriftsteller die Verantwortung für die Schriften, die sie nicht geschrieben haben oder aus Angst, eigenen Interessen oder Gleichgültigkeit nicht schreiben konnten. Würde ich an ein Leben im Jenseits glauben, so könnte ich problemlos sagen, daß diese Schriftsteller im Jenseits wie folgt vernommen würden:

Du, der Schriftsteller! Während deines Lebens auf der Erde ereigneten sich folgende unmenschliche Vorfälle. Da Du Dich mit diesen Vorfällen gar nicht beschäftigt hast… Meiner Ansicht nach sollten die Literaturhistoriker die Schriftsteller auch hinsichtlich dieser Seiten untersuchen. Das ist jedoch zweifellos keine ästhetische Beurteilung eines schöngeistigen Schriftstellers. In unserer jüngeren Geschichte kann ich Sartre als Beispiel eines Schriftstellers anführen, der einer solchen Verantwortung gerecht wurde.

Diese meine Aussagen gelten selbstverständlich auch für den Bereich der Übersetzung. Als ich mich anläßlich einer internationalen Tagung in Ägypten aufhielt, erfuhr ich, daß der Roman »Die Kinder von Medina« [deutschsprachiger Titel: »Die Kinder unseres Viertels«] des Nobelpreisträgers Nagib Machfus verboten ist. Ich ließ diesen Roman unverzüglich bringen und zwar mit der Absicht, ihn ins Türkische übersetzen und veröffentlichen zu lassen. Die Übersetzung der »Satanischen Verse« in die türkische Sprache bedeutet mir viel mehr als die Übersetzung irgendeines Romans ins Türkische: Weil die Türkei immer mehr und immer schneller in den Sumpf des zunehmend stärker werdenden Fanatismus und Fundamentalismus gerät. Ich halte mich für einen Schriftsteller, der seinem Volk gegenüber soviel schuldet, was nicht beglichen werden könnte. Den Roman »Die satanischen Verse« in türkischer Sprache zu veröffentlichen, ist deswegen im Speziellen sowohl meine Aufgabe gegenüber der Menschheit, meine Verantwortung als Schriftsteller, als auch meine

Bemühung, meine Schuld gegenüber meinem Volk zu begleichen; und im allgemeinen stellt diese Veröffentlichung für mich den Versuch dar, einen Kampf gegen die religiöse Rückständigkeit, den religiösen Fanatismus und Fundamentalismus zu führen.

(Aydinlik, 11. Mai 93)

»Die Satanischen Verse« sind ja in ihrem Inhalt viel mehr als nur eine Auseinandersetzung mit islamischer Religionsgeschichte, was in der öffentlichen Reaktion zu diesem Buch oft gerne übersehen wird. Dennoch die Frage, wie beurteilen Sie die religionsgeschichtlichen Passagen des Buches? Das interessiert uns auch unter dem Aspekt, daß Sie gesagt haben: »Der Islam der Araber und der unsrige ähneln sich überhaupt nicht. Wir haben den Islam sehr stark eintürkisiert.«

Es ist ein selbstverständliches Geschehen, daß eine Religion nationalisiert, sogar örtlich bestimmt und regionalisiert wird. Die Nationalisierung erfolgt jedoch nicht in der Hauptrichtung der Religion, sondern vielmehr in den Bereichen der Kunst und der Tradition. Zum Beispiel ist die religiöse Musik der türkischen Muslime, insbesondere das Mevlit (das Lied anläßlich der Geburt des Propheten Mohammed) in jeder Hinsicht völlig türkisch. Auch wenn Sie sich nur kurze Zeit in Camiil-Ezher in Kairo aufhalten, können Sie den Unterschied zwischen dem arabischen und dem türkischen Islam merken. Meiner Ansicht nach ist der Islam der Aleviten in der Türkei sogar noch türkisierter. Der Islam der Schiiten ähnelt dem der Türken überhaupt nicht. Ich glaube, es war 1976, als ich während meines Aufenthalts in Karkuk Zeuge wurde, wie Christen in einer Kirche in türkischer Sprache, ja türkisch, beteten. Ich habe gehört, daß die schwarzamerikanischen Volksmaler Jesus als Schwarzen malten. Jedes Volk paßt sich die Religion an, wobei das Wesen der Religion erhalten bleibt. Die Unterschiede zwischen dem türkischen und arabischen Islam sind zahlreich. Der türkische Islam näherte sich allerdings in den letzten Jahren aus nichtreligionsbedingten Gründen

einerseits dem iranischen und andererseits dem saudiarabischen Islam an. Das ist die Politik der Religion.

Sie haben angekündigt, daß Sie das Buch, wenn es sich in der Türkei nicht anders verlegen läßt, wie einen Samisdat als Typoskript verbreiten wollen, obwohl es sich doch wohl leicht auch im Ausland drucken ließe. Verstehen Sie das als einen notwendigen Akt gegen drohende Zensur in der Türkei?

Falls die Regierung diesen von der vorherigen Regierung angeordneten, antilaizistischen und antidemokratischen Erlaß, dieses Verbot, nicht aufhebt, falls sie ihre Staatsbürger dazu zwingt, dieses Verbot zu übertreten, — ich glaube zwar nicht, daß dies geschieht —, denken wir überhaupt nicht daran, das Buch »Die Satanischen Verse« im Ausland illegal drucken zu lassen und geheim in die Türkei einzuführen. Wir werden die Schritte des Drucks und des Vertriebs nicht geheim unternehmen. Falls die Regierung es wagt, die Leute zu bestrafen, die es ins Auge fassen, dieses Verbot zu übertreten, wird sie mit einer breiten demokratischen Öffentlichkeit konfrontiert, die diese Verantwortung teilt. Der Unterschied zum Samisdat besteht für uns eben auch darin, der türkischen Öffentlichkeit und der Weltöffentlichkeit zu beweisen, daß der Regierungsbeschluß über das Verbot zwar legal ist, aber juristisch gesehen doch nicht haltbar und auch nicht gerecht ist.

»Ein Kunstwerk ist wie eine Sendestation. Wenn die Wellen des Senders nicht mit denen des Empfängers übereinstimmen, kann man nichts empfangen.«, sagten Sie in dem zitierten Gespräch. Man kann davon ausgehen, daß fast kein einziger Feind dieses Buches sein Urteil auf die Lektüre stützen kann, da er es nicht gelesen hat oder auch kaum die Möglichkeit hat — wie in Persien —, es zu lesen. Wie schätzen Sie »die Wellen des Empfängers« der türkischen Ausgabe ein, welche Erwartung oder Befürchtungen verknüpfen Sie mit dem Erscheinen des Romans?

Während und nach der Übersetzung, Publikation und der Distribution des Romans »Die Satanischen Verse« in türkischer Sprache können im schlimmsten Fall die religiösen Radikalen, Fanatiker und Fundamentalisten das Todesurteil von Khomeini (Fetwa) vollstrecken. Ich glaube aber gar nicht daran, daß die Muslime der Türkei diesen Schritt tun werden. Ich denke, daß die Türken keine Morde im Namen der Religion begehen werden, weil sie — wie ich in meiner Antwort auf Ihre dritte Frage sagte — den Islam eintürkisiert haben. Es kann sein, daß ich mich irre. Wir werden aber dann bewiesen haben, daß die wirklichen Intellektuellen von der Vernunft nicht lassen werden, selbst dann nicht, wenn sie unter Todesangst stehen. (Aydinlik, 12. Mai 1993) [Übersetzung ins Deutsche: Asim T. Onat]

Ein Nachruf von Günter Wallraff:

„Aziz Nesin vereinigte in sich Eigenschaften, die schon als einzelne selten geworden sind, in einer Person versammelt jedoch die Konventionen unserer Zeit sprengen. Menschenrechtskämpfer, Spötter und Satiriker, der dem Volk nicht nach dem Munde redete, Antidogmatiker und Antinationalist, der die Herrschenden immer wieder herausgefordert hat; Ungläubiger, der den Glauben an und die Liebe zu den Entrechteten und Unterdrückten nie verlor, kein sich selbst und andere kasteiender Asket, vielmehr jemand, der Lebensfreude und Sinnlichkeit nicht allein in Prosa und Poesie auslebte und den Tod nicht fürchtete. Dieser eigenwillige und unerschrockene Mahner, selbst noch in einer entmutigenden und zunehmend verzweifelten Lage, war das handelnde, redende und schreibende Gewissen der türkischen Gesellschaft! Er war uns ein Beispiel, über Grenzen hinweg.

Lieber Aziz, verzeih mir, daß ich solche großen Worte gebrauche, ich weiß, daß es Dir bei Deinem schon sprichwörtlichen Understatement gar nicht behagen würde, aber es muß einmal gesagt werden. Was Dich schon in Deiner Kindheit antrieb, hast Du einmal in einem Gespräch ganz schlicht benannt: »Wenn ich irgendwo zwei sich schlagende Menschen sehe, stelle ich mich stets an die Seite des Geschlagenen und mische mich ein. Ich kann gar nicht anders.« Und: »Keiner kann allein glücklich sein, solange es Unglückliche gibt. Glück entsteht in der Gemeinschaft.« Deine Parteinahme kam nie von oben herab und bloß rhetorisch, sie bewies sich im alltäglichen Handeln.

Aziz Nesin fühlte sich solidarisch mit denen, für die er schrieb, und mit ihnen lebte er auch. »Ich lebe heute genauso wie vor zehn oder zwanzig Jahren«, schrieb er. »Ich stehe Schlange, drängele mich im Omnibus, gehe auf den Markt einkaufen. Als ich eines Tages mit einem, der solch ein Leben nie kennengelernt hat, auf dem Markt gewesen war und mich dann an der Bushaltestelle anstellte, sagte er zu mir: ,Jetzt weiß ich, warum du dich immer noch unters Volk mischst …‘ — ,Warum?‘ habe ich gefragt.

— ,Weil du dabei Material zum Schreiben sammelst.‘ — Gibt es etwas noch Geringschätzigeres, als das Volk als Schreibmaterial zu betrachten? Ich bin ein Kind des Volkes und gehöre dorthin, so wie ein Fisch nur im Wasser leben kann.«

… . Er lästerte über die Staatsbürokratie, die Bestechlichkeit und Ignoranz der Politiker, über Korruption, Zensur, Opportunismus, Intoleranz und Fanatismus. Allein 16 Monate saß er ein und nahm die »Schuld« auf sich für einen Artikel, den er gar nicht geschrieben hatte. Doch er rechnet sich dies zur Ehre an: »Jeder anständige Schriftsteller unseres Landes war im Gefängnis. Denn alle anerkannten und fortschrittlichen und gesellschaftlich engagierten Schriftsteller meiner Generation haben sich gegen die Staatsführung gestellt. Das ist kein Defizit der Künstler. Es liegt vielmehr daran, daß die Regierung sich vom Volk entfernt, das Volk betrogen hat.«

Denken an die Nietenzieher

Was war das Besondere, ja Einzigartige an diesem großen Humanisten, Aufklärer, diesem Nachfahren von Nasreddin Hodscha (dem legendären Volksweisen und türkischen

Eulenspiegel)?

Leben und Werk waren bei ihm eine Einheit, da gab es keinen Bruch: schreiben, reden, vorleben, die Identität von Anspruch und Vorbild. Sein Name, den er sich selber gab, bedeutet: »Wer bist Du?« – Der ist für ihn Programm: sich selbst ständig in Frage stellen. Die Einkünfte seiner Bücher und Vortragsreisen fließen in eine Stiftung. Ich war einige Male dort zu Gast. Aziz Nesin lebte da mit Kindern aus armen Verhältnissen und ermöglichte ihnen Ausbildung beziehungsweise Studium. Wer ihn zusammen mit den 28 Kindern und Jugendlichen im Alter von sechs bis 23 Jahren erleben durfte, konnte spüren, daß da eine zwangsfreie Solidargemeinschaft im kleinen verwirklicht war.

Im Gegensatz zu den meisten Stiftern in aller Welt verzichtete Aziz Nesin ganz bewußt auf Spendensammlungen. Er war wirklich autark und sprach selbst von einer »Schuld, daß er seinem Volk auf diese Weise zurückgibt, was er ihm zu verdanken hat«, da er aus einer armen Familie stammte und nur durch ein glückliches Los in den Genuß einer Ausbildung gelangte. Er vergaß nicht: »Mit Bitterkeit denke ich daran zurück. Was wäre geschehen, hätte ich eine Niete gezogen? Vielleicht wäre ich heute Analfabet. Ein ganzes Leben hing davon ab, ob Ja oder Niete auf einem kleinen Zettel stand. Immer werde ich an sie denken, die Nietenzieher, die mit gesenktem Kopf weinten. Wir dürfen sie nicht vergessen.«

Aziz Nesin blieb sich treu, indem er sich in seiner Grundüberzeugung, seiner Nächstenliebe und Solidarität Unterdrückten, Nichtrepräsentierten und Verachteten gegenüber nicht änderte. Er bekannte sich: „Viele von uns schämen sich ihrer Armut, als seien sie selbst schuld daran. Ich habe mich auch jahrelang meiner Armut geschämt, noch bis ich Schriftsteller wurde. Daß in Ländern, in denen es viel Armut gibt, nicht Armut, sondern Besitz beschämend ist, verstand ich erst, als ich zu schreiben begann.“

Aziz Nesin, obwohl parteilich, war nie Mitglied einer Partei! Das Leben, so sagte er, habe ihn zum Sozialisten gemacht: »Es war mir nicht gegeben, die Klasse zu wechseln und so meine eigene Haut zu retten, ein bequemes Leben zu führen … Meine Klasse ist die Arbeiterklasse, mindestens 25 Millionen von 30 Millionen Landsleuten…« — Er glaubte, daß man »die ruinierte Ordnung, die in seinem Land herrscht, radikal verändern und umgestalten muß. Diejenigen, die von diesem Zustand profitieren, sind selbst Betrogene. Sie sagen: So war es, und so bleibt es. Nein, so bleibt es nicht, so kann es nicht weitergehen, das lassen wir nicht zu. Unsere Kinder sollen eine andere Kindheit haben als ich. Wenn wir die bittere Wirklichkeit verstehen und begreifen, müssen wir schreien: So war es, aber so geht es nicht weiter! All unsere Handlungen müssen davon bestimmt werden.«

Nur ja kein Klassiker werden

Aziz Nesin wurde von seinem Staat die Ehre zuteil, »Vaterlandsverräter« geschimpft zu werden. Exstaatspräsident Kenan Evren titulierte ihn und andere Intellektuelle damit, als sie die versprochene Demokratie einklagten. — Von Ehrungen durch die offizielle Türkei blieb Aziz Nesin verschont. Er, der meistgelesene und angesehenste Autor der Türkei, machte auch keinerlei Zugeständnisse. Er hat sich zu Lebzeiten erfolgreich dagegen gewehrt, zum Klassiker hochstilisiert und damit vereinnahmt zu werden. Zur Zeit der Militärregierung gründete Aziz Nesin in Ankara, Istanbul und Izmir wissenschaftliche Forschungsinstitute im Stil einer Volksuniversität, die den reglementierten und kontrollierten staatlichen Universitäten etwas entgegensetzen sollten.

Seit seiner Initiative, Salman Rushdies »Satanische Verse« auf türkisch herauszugeben, wurde Aziz Nesin mit dem Tode bedroht. Mir scheint es übrigens kein Zufall, daß ausgerechnet zwei Schriftsteller, die Meister der Satire sind, vom Todesurteil religiöser Faschisten bedroht werden. Dogmatiker jeglicher Couleur, sich im Besitz der reinen Wahrheit wähnend, verstehen keinen Spaß, sie meinen es todernst im wortwörtlichen Sinn ihrer Absolutheitslehre. Der Profet Mohammed, so wird überliefert, soll nie gelacht haben. Das Lachen erschien ihm, so wörtlich, »wie ein Signal an den Satan« und sei »als Zeichen von Schwäche und Mangel an Durchsetzung anzusehen«. …

Lediglich aufgrund einer Verwechslung kam Aziz Nesin im Juli 1993 bei dem Pogrom im zentralanatolischen Sivas mit dem Leben davon. 37 Menschen (Schriftsteller, Journalisten, Künstler, Tänzerinnen einer Folkloregruppe und Kinder) verbrannten und erstickten in einem von religiösen Fanatikern belagerten Hotel. Das Ungeheuerliche geschieht: In einem Scheinprozeß werden nur einige der verantwortlichen Mörder zu Scheinstrafen zwischen acht und 15 Jahren verurteilt und kurz darauf fast alle klammheimlich freigelassen.

So macht man aus Opfern Täter

Statt dessen sollte dann Aziz Nesin wegen Volksverhetzung vor Gericht gestellt werden, und damit drohte ihm die Todesstrafe. Der Oberstaatsanwalt der Staatssicherheitsgerichte, Demiral, bezeichnete Aziz Nesin öffentlich als »Schuldigen, der durch seine Handlungen die Taten provoziert habe und keinerlei guten Einfluß auf die Gesellschaft ausübt«. —

Eine bewährte Strategie: So werden aus Opfern Täter gemacht. In Wirklichkeit war Aziz Nesins Rede in Sivas ein einziges Plädoyer für Gewaltlosigkeit und Toleranz. Der Justizskandal macht deutlich, daß auch die türkischen Gerichte bereits islamistisch unterwandert sind. Aziz Nesin betrachtete es als Pflicht der Intellektuellen, dieser Entwicklung offensiv entgegenzutreten, »die Dinge zu sagen, die gesagt werden müssen und die andere nicht sagen. Die Schriftsteller tragen auch Verantwortung für das, was sie nicht geschrieben haben.«

In Deutschland rief der in Köln lebende Fundamentalistenführer Cemalettin Kaplan dazu auf, »den Gotteslästerer und Ungläubigen« Aziz Nesin zu ermorden. Ein türkischer Bauunternehmer setzte ein Kopfgeld von 250.000 Dollar aus. Desungeachtet differenzierte Aziz Nesin: »Ich bin nicht allein gegen muslimischen Fanatismus, ich bin gegen jeden religiösen und ideologischen Fanatismus. Es ist die Pflicht von aufgeklärten Menschen, sich gegen ihn zu stellen, wo immer sich eine Handhabe dafür bietet. Nach dem beschämenden Fanatismus des Islam, wie er gegen Salman Rushdie praktiziert wird, wurde in Bosnien und der Herzegowina der Fanatismus der christlichen Welt offensichtlich. Wie auch im Fall von Salman Rushdie ist dieser Fanatismus kein individueller, sondern ein kollektiver. Schlimmer noch, der Fanatismus, wie er in Bosnien-Herzegowina den Tod von 200.000 Menschen verursacht, hat sich im Unterbewußtsein der christlichen Teile der Menschheit breitgemacht. Das nimmt solche Formen an, daß die Europäer und die Amerikaner, die, ob sie nun Christen sind oder nicht oder gar religiös bzw. gottlos wie ich, gegen jede Art von Menschenrechtsverletzungen aufbegehren, jedoch — aus einer unbewußten Antipathie gegenüber dem Islam und seinen Anhängern — ihre Stimme nicht eindeutig genug erheben gegen die Ermordung von Hunderttausenden von Bosniern und Herzegowinern und dage-

gen, daß diese Massenverbrechen immer weiter andauern. Das ist ein Beispiel größter Heuchelei in unserer Zeit. Gleich welcher Religion oder welcher Ideologie er anhängen mag, der Mensch darf nicht zum Feind des Menschen werden.«

P.S.: Vor einiger Zeit entging Aziz Nesin nur knapp einem Versuch, ihm die Ehrendoktorwürde der Technische Hochschule Darmstadt zu verleihen. Im letzten Moment erkannte der reaktionäre Teil des Hochschulsenats die politische und satirische Größe und Brisanz des zu Ehrenden und stimmte in geheimer Abstimmung mit knapper Mehrheit dagegen. Inspiration für Aziz Nesin, sich mit einer Satire zu bedanken: »Warum es eine Ehre ist, in Deutschland keinen Ehrendoktor zu erhalten.«“

(Wallraff in der taz, 07.07.1995)

Aziz Nesins Satiren sind in deutscher Sprache hauptsächlich im ikoo-Verlag erschienen.

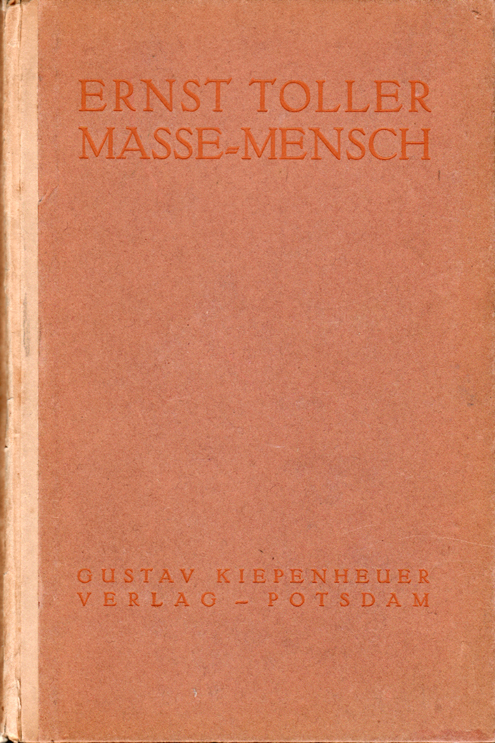

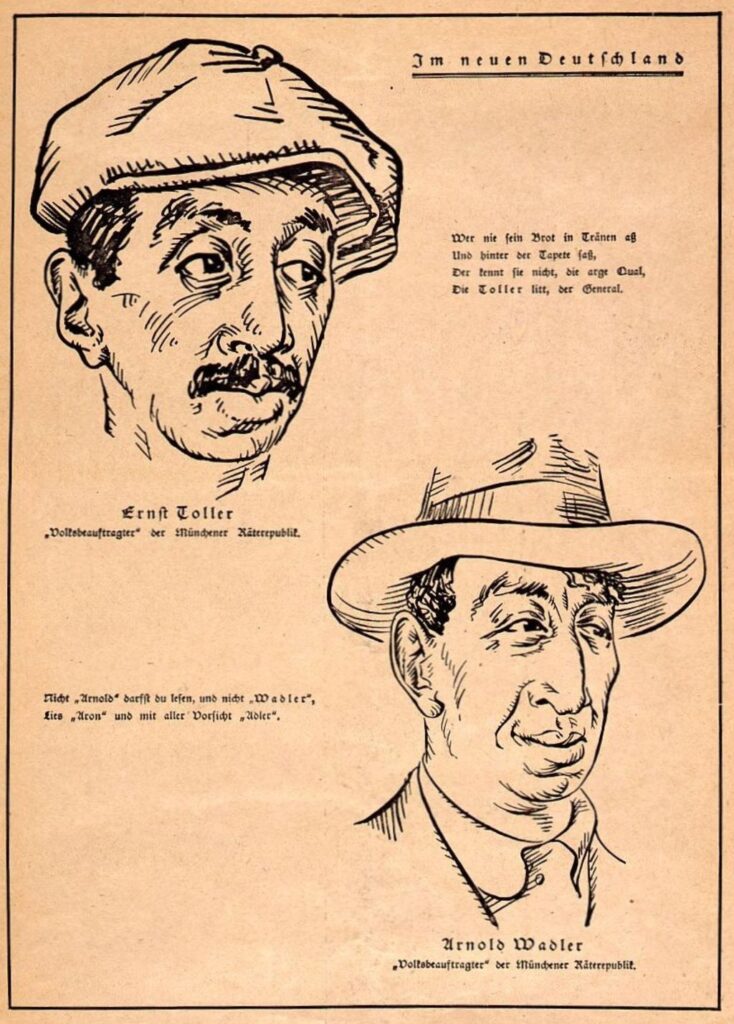

literatur-toller

Ernst Toller

Ernst Toller (1893-1939) war vom Krieg bedient und widmete sich der proletarischen Sache. Über sein Vermögen darob sowie über die Ergebnisse seiner Arbeit, die er als frustrierend empfand, zweifelte er an sich selber. Der Machtübernahme durch die Faschisten entfloh er 1933 ins Ausland. Schließlich landete er 1937 in New York, wo er sich in den Tod getrieben sah. Sein Drama »Masse-Mensch — Ein Stück aus der sozialen Revolution des 20. Jahrhunderts« zeigt den Arbeiter als die unter den politökonomischen Verhältnissen Degenerierten, als bloße Charaktermaske. Er selbst schreibt 1921 im Vorwort dazu einen Brief an einen »schöpferischen Mittler«:

"Es gibt Kritiker, die bemängeln, daß Sie, obschon die Traumbilder Traumantlitz trugen, den »realen Bildern« visionäres Antlitz gaben und so die Grenzen zwischen Realität und Traum milderten. Sie haben, ich möchte es Ihnen eigens sagen, in meinem Sinn gehandelt. Diese »realen Bilder« sind keine naturalistischen »Milieuszenen«, die Gestalten sind (bis auf die Gestalt Sonjas) nicht individualbetont. Was kann in meinem Drama wie »Masse-Mensch« real sein? Nur der seelische, der geistige Atem.

Als Politiker handle ich, als ob die Menschen als einzelne, als Gruppen, als Funktionsträger, als Machtexponenten, als Wirtschaftsexponenten, als ob irgend welche Sachverhältnisse reale Gegebenheiten wären. Als Künstler schaue ich diese »realen Gegebenheiten« in ihrer großen Fragwürdigkeit. (»Es ist noch eine Frage, ob wir persönlich existieren.«)

Ich sehe auf einem Gefängnishof Sträflinge in eintönigem Rhythmus Holz sägen. Menschen, denke ich bewegt. Der mag ein Arbeiter sein, der ein Bauer, der vielleicht ein Notariatsgehilfe… . Ich sehe die Stube, in der der Arbeiter lebte, sehe seine kleinen Eigentümlichkeiten, die besonderen Gesten, mit denen er ein Streichholz wegwerfen, eine Frau umarmen, das Fabriktor abends durchschreiten mag. Ich sehe ebenso deutlich den breitrückigen Bauern dort, den kleinen schmalbrüstigen Notariatsgehilfen. Dann … jäh … sind das gar keine Menschen X und Y und Z mehr, sondern schauerliche Marionetten, von ahnungsvoll erfühltem Zwang schicksalhaft getrieben.

Zwei Frauen gingen einmal vor meinem Zellenfenster, an dessen Eisenstäben ich hing, vorbei. Scheinbar zwei alte Jungfern. Beide trugen kurz geschnittene, weiße Haare, beide trugen Kleider von gleicher Form, gleicher Farbe und gleichem Schnitt, beide trugen einen grauen Regenschirm mit weißen Tupfen, beide wackelten mit dem Kopf. Nicht eine Augenblicksspanne schaute ich »reale Menschen«, die im »realen Neuburg«, in der schmalen Gerichtsgasse spazieren gingen. Ein Totentanz zweier alter Jungfern, einer alten Jungfer und ihres Spiegeltodes, glotzte mich an. —

Das Drama »Masse-Mensch« als Totalität ist eine visionäre Schau, die in zweieinhalb Tagen förmlich aus mir »brach«. Die beiden Nächte, die ich durch den Zwang der Haft in dunkler Zelle im »Bett« verbringen mußte, waren Abgründe der Qual, ich war wie gepeitscht von Gesichten, von dämonischen Gesichten, von in grotesken Sprüngen sich überpurzelnden Gesichten. Morgens setzte ich mich, vor innerem Fieber frierend, an den Tisch und hörte nicht eher auf, bis meine Finger klamm, zitternd den Dienst versagten. Niemand durfte in meine Zelle, ich lehnte die Reinigung ab, ich wandte mich in hemmungslosem Zorn gegen Kameraden, die mich etwas fragen, die mir in irgend etwas helfen wollten. Ein Jahr währte die mühselige (selige) Arbeit des Neuformens und Feilens. —

Ich stehe dem Drama »Masse=Mensch« heute kritisch gegenüber, ich habe die Bedingtheit der Form erkannt, die herrührt von einer trotz allem ! inneren Gehemmtheit jener Tage, einer menschlichen Scham, die künstlerischer Formung persönlichen Erlebens, nackter Konfession, scheu auswich, und die doch nicht den Willen zu reiner künstlerischer Objektivation aufbringen konnte. Das Ungeheure der Revolutionstage war nicht seelisches Bild der Revolutionstage geworden, es war irgendwie noch schmerzendes, qualvolles »Seelenelement«, Seelen=»Chaos«.

Ich bin verwundert über die Verständnislosigkeit der Kritik. Die Ursache mag (und das ist am wahrscheinlichsten) ein Mangel der Gestaltung sein. Vielleicht ist aber auch Mitursache die Erscheinung, daß für den »bürgerlichen« Kritiker »Zeitungswort«, »Leitartikelfrase« usw. bedeutet, was für unsereinen, der dem proletarischen Volk nahe lebt, um seine geistige, seine seelische Welt weiß, der aus der seelischen und geistigen Welt des proletarischen Volks heraus schafft, Ausdruck erschütterndster, aufwühlendster, den ganzen Menschen erfassender ideelicher Kämpfe bedeutet.

Es ist schon so: was in der sozialen Welt und deren künstlerischem Bild »dem Bürger« Streit um dürre Worte scheint, ist dem Proletarier tragischer Zwiespalt, bedrängender Ansturm. Was dem »Bürger« als Erkenntnis »tief«, »bedeutend«, als Ausdruck bewegtester geistiger Kämpfe erscheint, läßt den Proletarier gänzlich »un-angerührt«. —

Daß auch proletarische Kunst im Menschlichen münden muß, daß sie im Tiefsten allumfassend sein muß — wie das Leben, wie der Tod, brauche ich nicht zu betonen. Es gibt eine proletarische Kunst nur insofern, als für den Gestaltenden die Mannigfaltigkeiten proletarischen Seelenlebens Wege zur Formung des Ewig=Menschlichen sind.

Festung Niederschönenfeld, Oktober 1921, Ernst Toller"

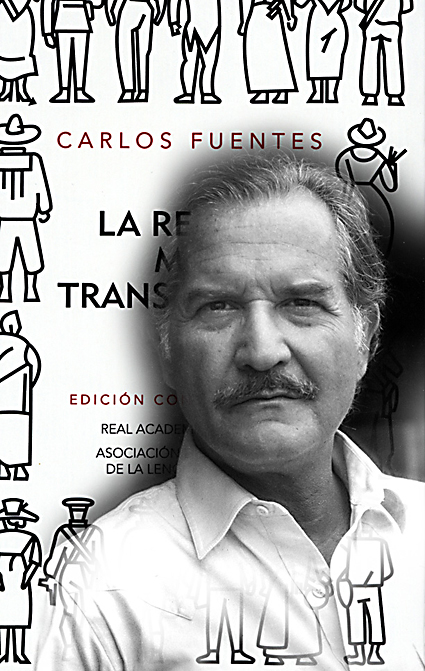

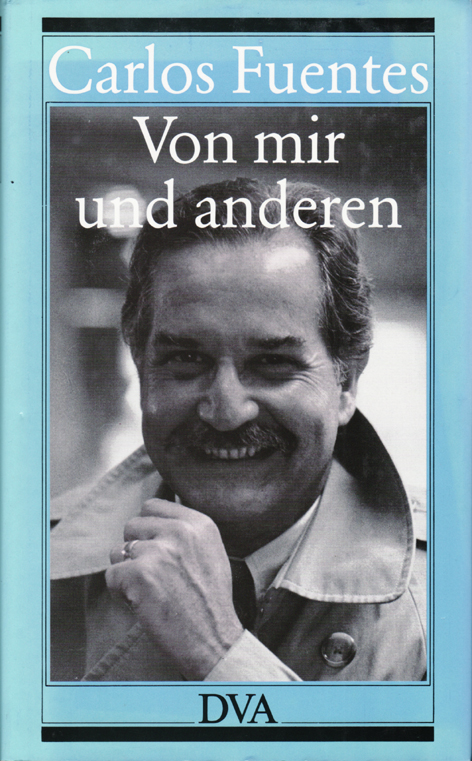

literatur-fuentes

Carlos Fuentes

Carlos Fuentes (1928-2012) lebte fast zeitgleich mit Gabriel García Márquez und war nebst diesem der gesellschaftskritischste Autor Lateinamerikas. Vor allem lag ihm seine Wahlheimat Mexiko (geboren in Panama-Stadt) am Herzen, welche er in umfassender Weise sowohl nach innen wie nach außen thematisierte. Er charakterisierte das Verhältnis zur USA wie kein anderer: In seinem Roman »Die gläserne Grenze« weist er darauf hin, daß der Begriff »freie Welt« gleichbedeutend mit »freiem Unternehmertum« verstanden wird und jeder überrascht ist, daß die Ölquellen Mexikos in staatlicher Hand sind. »… "Aber er [ein Kapitalist namens Wingate] sagt, er bewundere Reagan, der würde nämlich Schluß machen mit den Eingriffen der Regierung und die Steuern senken…." "Frag Mr. Wingate, ob die Regierung nichts mehr für die Rüstung ausgeben, keine bankrotten Banken mehr retten oder unrentabel arbeitenden Landwirte mehr unterstützen soll. Sag ihm das, ich bin gespannt, was er antwortet." "Wahrscheinlich nennt er mich dann einen Kommunisten." "Zyniker sind das. Für alle wollen sie das freie Unternehmertum,nur nicht, wenn es darum geht, Armeen mit Waffen zu versorgen und betrügerische Geldhaie zu retten."…« Und die Mexikaner? Die werden mal kurz zum Putzen der Glasfassaden übers Wochende nach New York eingeflogen. Sind einfach billig und brauchen keine Kranken- und Unfallversicherung! Und wer sich zu solch erwünschten Bedingungen nicht brauchbar machen kann, der wird hinter Mauer und Milizkordon weggesperrt. Und dann die Montagewerke auf der mexikanischen Seite der Grenze, wo US-Investoren einen mexikanischen Betriebsleiter für die effektivsten Produktionsbedingungen sorgen kann, die man sich vorstellen kann. Und anstatt dazu Ausbeutung hoch 3 zu sagen gilt das dann als die Wahnsinnswohltat schlechthin, die Schaffung von (so in dem Roman) von 135.000 Arbeitsplätzen und 200.000 extra in den Zulieferbetrieben. Vor allem die Frauen dürfen zufrieden sein, die dort zu den Ernährerinnen ihrer Familie werden können anstatt der Prostitution anheimzufallen. Sowas Geniales fördert dazu noch den Nationalstolz des Fabrikleiters.

Diese bis heute andauernden Zustände fielen nicht vom Himmel. Fuentes hat sich ausführlich mit der mexikanisch-lateinamerikanisch-nordamerikanischen Geschichte auseinandergesetzt. Ein faszinierendes Zeugnis ist »Der Tod des Artemio Cruz« (in der DDR 1966 unter dem übersetzten Originaltitel erschienen, später in der BRD unter dem Titel »Nichts als das Leben«). Dem stellt er u. a. ein Zitat von Montaigne voraus: »Die Vorahnung des Todes ist die Vorahnung der Freiheit«. Cruz ist ein Multimillionär und gewissermaßen der Traum, den die US-Propaganda jedem Besitzlosen vor Augen führt. So auch Fuentes, nur eben ganz anders.

Ähnlich, aber mit vertauschten Idealen, hat Fuentes das Leben des US-Schriftstellers Ambrose Bierce gezeichnet (in: »Der alte Gringo«): Dieser entfloh dem idealen US-Leben in San Francisco und stürzte sich 1913 in den mexikanischen Bürgerkrieg.

»Diana oder die einsame Jägerin«: 1970 – die USA mit einem Fuß auf dem Mond mit dem anderen in den Dschungeln Vietnams…»Kann ein Mond weiter die einsame Diana sein, nachdem ein Gringo dort seine Scheiße abgeladen hat?« Dies und anderes eingebaut in die scheiternde Love-Story zwischen der US-Schauspielerin Diana Soren und einem mexikanischen Schriftsteller… »Sie besaß sogar ein Sweatshirt mit der Darstellung Che Guevaras, der heiligsten Ikone der Sechziger, der, als er 1967 brutal getötet wurde, sich in Chic Guevara verwandelte und das gute Gewissen all jener beruhigte, die in Europa und Nordamerika zum sogenannten Radical Chic gehörten, also jenes westliche Talent besaßen, revolutionäre Paradiese in der Dritten Welt zu finden und sich in deren Weihwasser von den Sünden ihres kleinbürgerlichen Egoismus reinzuwaschen… « Ach, es sind so viele extrem gute Gedanken in dem (und all den anderen seiner Bücher), hier noch ein letzter. »Ein mexikanischer Revolutionär hat allerdings nicht die Symbolkraft, damit das breite puritanische und demokratische weiße Publikum der USA reagiert. Da hätte auch Marlon Brando sie [Diana Soren] schwängern können. … Das FBI ist geduldig. Es wartete so lange, bis Dianas Schwangerschaft offenkundig wurde. der Plan des Rufmords wurde folgendermaßen formuliert: "Diana Soren hat die Partei der Schwarzen Panther finanziell unterstützt und muß kaltgestellt werden. Ihre gegenwärtige Schwangerschaft – der Schwängerer ist (Name durchgestrichen) – bietet uns die Möglichkeit, es zu tun.«

Es ist kaum zu glauben, was Fuentes in seiner literarischen Fülle bietet. Umso mehr stutzt man, wenn man feststellt, daß er Idealist geblieben ist, geradezu konträr all seiner Sympathie für einen revolutionären Materialismus, für die Parteinahme der vom Reichtum der Welt Ausgeschlossenen.