Friedrich NIETZSCHE

Friedrich Nietzsche

Gottesmörder, Hitler-Vordenker, Frauenfresser, Genie, Wahnsinniger, oder was?

Das Bekenntnis zu höheren Werten, das mit ihnen bewerkstelligte Verehren und Verurteilen von sich und anderen, der Wahn von Leuten, die sich moralisch im Recht wissen und denen man nichts recht machen kann, die Ausdeutung dieses Wahns zu einer ganzen Weltanschauung, in der Gut und Böse ihren fiktiven Kampf führen — kurzum, Moral und Religion waren Nietzsche zutiefst zuwider. Die Verlogenheit von Moralisten und Christen hat er so gehaßt, daß er sich zu einer Polemik entschlossen hat, die streckenweise ebenso lehrreich wie unterhaltsam ist. Davon einige Kostproben.

I. Analyse der Techniken des moralischen und religiösen Selbstbetrugs

Die penetrante Tour von moralisch denkenden Zeitgenossen, die Selbstkritik partout mit einem schlechten Gewissen verwechseln wollen und lieber wie die begossenen Pudel durch die Gegend laufen, als einmal einen Fehler einzusehen und dann zu lassen, hat Nietzsche nicht leiden können. Er hat dieses Benehmen überhaupt nicht für selbstverständlich gehalten, sondern mehr für eine "Krankheit" seiner Zeit, von der man sich besser nicht anstecken läßt. Als historisch gebildetem Menschen war ihm geläufig, daß einem vorbürgerlichen Bewußtsein, die Strafe für ein Vergehen kein Anlaß war, sich seines Willens zu schämen.

»(Sklaven sagten) nicht: 'das hätte ich nicht tun sollen' -, sie unterwarfen sich der Strafe, wie, man sich einer Krankheit oder einem Unglücke oder dem Tode unterwirft, mit jenem beherzten Fatalismus ohne Revolte…« (Genealogie, 15)

Bürgerliche Zeitgenossen hingegen schaffen es regelmäßig, das, was sie wollen und tun, zu verurteilen. Sie kennen nicht nur ihr Interesse als Leitlinie ihres Handelns, sondern nennen höhere Rechtsmaßstäbe ihr eigen, denen sie genügen wollen, an denen sie ihr Interesse messen, und sie nehmen sich die immer wieder fälligen Abweichungen von ihrem moralischen Willen schwer zu Herzen.

»In der Moral behandelt sich der Mensch nicht als individuum, sondern als dividuum.« (Menschliches, Allzumenschliches, 57).

Als solcher beurteilt er sich und seine Taten nach einem doppelten Maßstab: Er will etwas, weiß und anerkennt zugleich, daß er das nicht darf, will es trotzdem und macht sich ein Gewissen daraus.

In diesem Fall folgt der Selbstverurteilung die Strafe der Zerknirschung, und mit der Reue ist der inneren Gerechtigkeit auch schon wieder Genüge getan. So ist das schlechte Gewissen der umständliche Weg zu einem guten.

Wer sich so ein gutes Gewissen zurecht gelegt hat, der weiß sich im Einklang mit dem, was Anstand und Sitte verlangen, und ist deswegen zu den Unverschämtheiten fähig, die den bürgerlichen Alltag mit seinen vor Rechtschaffenheit strotzenden Menschen so angenehm macht. So einem ist nicht nur selbstverständlich, daß es in Ordnung geht, wenn er bei der Verfolgung seiner Interessen anderen auf die Füße tritt. Er läuft als Vorbild für die Menschheit durch die Welt und deswegen ist es für ihn geradezu eine moralische Pflicht, sich zum Richter über andere aufzuschwingen; und als solcher allen denen, die nicht von derselben moralischen Güteklasse sind, von Herzen alles Üble an den Hals zu wünschen:

»Da ist ein mißratener Mensch, der nicht genug Geist besitzt, um sich dessen freuen zu können, und gerade Bildung genug, um das zu wissen; … ein solcher, der sich seines Daseins im Grunde schämt – vielleicht beherbergt er dazu ein paar kleine Laster – … gerät schließlich in einen habituellen Zustand der Rache, des Willens zur Rache … was glaubt ihr wohl, daß er nötig, unbedingt nötig hat, um sich bei sich selbst den Anschein von Überlegenheit … zu schaffen? Immer die Moralität, darauf darf man wetten, immer die großen Moralworte, immer das Bumbum von Gerechtigkeit, Weisheit, Heiligkeit, Tugend … und wie alle die Idealistenmäntel heißen, unter denen die unheilbaren Selbstverächter auch die unheilbar Eitlen, herumgehen.« (Die fröhliche Wissenschaft, 359)

Dabei war Nietzsche so schlau, das Fänomen, daß Leute mit der Berufung auf die allerhöchsten Titel die banalsten Interessen rechtfertigen, nicht als doppelte Мoral zu 'entlarven' und einem Mißbrauch der Moral zuzuschreiben. Er wußte, daß das Doppelte notwendig zur Moral dazugehört, weil sie ohne Berechnung und Verlogenheit nicht zu haben ist:

»Das Lob des Selbstlosen, Aufopfernden, Tugendhaften …, dieses Lob ist jedenfalls nicht aus dem Geiste der Selbstlosigkeit entsprungen! Der 'Nächste' lobt die Selbstlosigkeit, weil er durch sie Voreile hat! Dächte der 'Nächste' selber selbstlos, so würde er jenem Abbruch an Kraft, jene Schädigung zu seinen Gunsten abweisen, der Entstehung solcher Neigungen entgegenarbeiten und vor allem seine Selbstlosigkeit eben dadurch bekunden, daß er dieselbe nicht gut nennte! – Hiermit ist der Grundwiderspruch jener Moral angedeutet, welche gerade jetzt sehr in Ehren steht: Die Motive zu dieser Moral stehen im Gegensatz zu ihrem Prinzip!

Das, womit sich diese Moral beweisen will, widerlegt sie aus ihrem Kriterium des Moralisten … Sobald … der Nächste (oder die Gesellschaft) den Altruismus um des Nutzens willens empfiehlt, wird der gerade entgegengesetzte Satz: 'Du sollst den Vorteil auch auf Unkosten alles anderen suchen' zur Anwendung gebracht, also in einem Atem ein 'Du sollst' und 'Du sollst nicht' gepredigt!« (Die fröhliche Wissenschaft, 21)

Nietzsche wartet hier mit der Entdeckung auf, daß das Ideal der Selbstlosigkeit, das noch zu jeder moralischen Selbstdarstellung gehört, eines ist, mit dem sich allemal Interessen ins rechte Licht setzen; und er weiß, daß dieser Widerspruch notwendig ist. Der pur negative Imperativ der Selbstlosigkeit läßt sich nämlich gar nicht praktizieren. So öd, wie die moralfilosofischen Prediger dieses Ideals meinen, sind nämlich noch nicht einmal Moralisten, daß sie ihr Interesse prinzipiell für null und nichtig erklären würden. Deswegen bedürfen auch die Verfechter dieses Ideals, wenn sie es begründen, der gegenteiligen Maxime – Selbstlosigkeit nützt. Dieser Grund oder das 'Motiv', wie Nietzsche sagt, rückt allerdings die edle Maxime in ein zweifelhaftes Licht. Sie ist eben kein wirkliches Motiv – was die Leute wirklich treibt und treiben, steht auf einem ganz anderen Blatt. Sondern sie ist Mittel der Selbstdeutung, der moralischen Selbstüberhöhung, für die ein gediegenes Maß an Selbstverleugnung offenbar das 'Argument' abgibt.

Dasselbe gilt übrigens auch für den umgekehrten Fall, in dem ein Schaden in eine selbstlose Tat desjenigen umgelogen wird, der ihn gerade erlitten hat:

»Will jemand ein wenig in das Geheimnis hinab- und hinuntersehen, wie man auf Erden Ideale fabriziert? Wer hat den Mut dazu? … Die Schwäche soll zum Verdienste umgelogen werden, … und die Ohnmacht, die nicht vergilt, zur 'Güte'; die ängstliche Niedrigkeit zur 'Demut'; die Unterwerfung vor denen, die man haßt, zum 'Gehorsam'… Wenn die Unterdrückten, Niedergetretenen, Vergewaltigten aus der rachsüchtigen List der Ohnmacht heraus sich zureden: 'Laßt uns anders sein als die Bösen, nämlich gut! Und gut ist jeder, der nicht vergewaltigt, der niemanden verletzt, der nicht angreift, der nicht vergilt, der die Rache Gott übergibt, der sich wie wir im Verborgenen hält, der allem Bösen aus dem Wege geht und wenig überhaupt vom Leben verlangt, gleich uns, den Geduldigen, Demütigen, Gerechten' – so heißt das, kalt und ohne Voreingenommenheit angehört, eigentlich nichts weiter als: 'Wir Schwachen sind nun einmal schwach; es ist gut, wenn wir nichts tun, wozu wir nicht stark genug sind'; aber dieser herbe Tatbestand, diese Klugheit niedrigsten Ranges, welche selbst Insekten haben, hat sich dank jener Falschmünzerei und Selbstverlogenheit der Ohnmacht in den Prunk der entsagenden stillen abwartenden Tugend gekleidet, gleich als ob die Schwäche des Schwachen selbst – das heißt doch sein Wesen, sein Wirken, seine ganze einzige unvermeidliche, unablösbare Wirklichkeit – eine freiwillige Leistung, etwas Gewolltes, Gewähltes, eine Tat, ein Verdienst sei.« (Genealogie, 13)

*

Diese Tour, sich in der Einbildung zum selbstbewußten Subjekt einer Lage zu stilisieren, deren Subjekt man offenkundig nicht ist, hat Nietzsche insbesondere zu einer Kritik von Religion und Christentum beflügelt. Die Kombination aus freiwilliger Selbsterniedrigung und Selbstgerechtigkeit, die Christenmenschen an den Tag legen, war ihm einfach zuviel. Er hat sich deshalb auch nicht lange mit der lahmen Bestreitung der Existenz Gottes aufgehalten, die doch bloß an Zweifeln herumlaboriert, welche die Christen selber hegen, sondern sich gleich den Inhalt der gläubigen Vorstellungen zur Brust genommen.

Was Christen mit ihrem Verstand anstellen, hielt er für so ziemlich die niederste Art, seinen Geist zu betätigen, und sein Vergleich mit dem Willen, sich durch Drogen zu betäuben, liegt ja nicht ganz fern. Christen beherrschen den Kniff, in ihrem Verhältnis zur Welt, deren Unbill als einen eigens für sie erfundenen Prüfstein zurechtzulügen; so verwandeln sie sich das wirkliche Übel in ein erfundenes Gut:

»Wenn uns ein Übel trifft, so kann man entweder so über dasselbe hinwegkommen, daß man seine Ursache hebt, oder so, daß man die Wirkung, welche es auf unsere Empfindung macht, verändert: also durch ein Umdeuten des Übels in ein Gut, dessen Nutzen vielleicht erst später ersichtlich sein wird. Religion und Kunst (auch die metafysische Filosofie) bemühen sich, auf die Änderung der Empfindung zu wirken, teils durch Änderung unseres Urteils, teils durch Erweckung einer Lust am Schmerz … Je mehr jemand dazu neigt, umzudeuten und zurechtzulegen, umso weniger wird er die Ursachen des Übels ins Auge fassen und beseitigen; die augenblickliche Milderung und Narkotisierung, wie sie z.B. bei Zahnschmerz gebräuchlich ist, genügt ihm auch in ernsterem Leiden. Je mehr die Herrschaft der Religionen und aller Kunst der Narkose abnimmt, umso strenger fassen die Menschen die wirkliche Beseitigung der Übel ins Auge.« (Menschliches, Allzumenschliches, 108)

Nun steht er da, der Christ, vor seinem Prüfstein, und darf sich ob seiner Verfehlungen auf die Brust schlagen:

»Es ist ein Kunstgriff des Christentums, die völlige Unwürdigkeit, Sündhaftigkeit und Verächtlichkeit des Menschen überhaupt so laut zu lehren, daß die Verachtung des Mitmenschen dabei nicht mehr möglich ist. 'Er mag sündigen, wie er wolle, er unterscheidet sich doch nicht wesentlich von mir: Ich bin es, der in jedem Grade unwürdig und verächtlich ist', so sagt sich der Christ. Aber auch dieses Gefühl hat seinen spitzigsten Stachel verloren, weil der Christ nicht an seine individuelle Verächtlichkeit glaubt: er ist böse als Mensch überhaupt und beruhigt sich ein wenig bei dem Satze: wir alle sind einer Art.« (Menschliches, Allzumenschliches, 117)

Der Übergang von der Selbsterniedrigung zur Selbstgerechtigkeit des Christen war Nietzsche also geläufig. Er liegt im Bekenntnis zur eigenen Sündhaftigkeit, mit dem sich Christen auf dem richtigen Pfad wissen und sich über den Rest der Menschheit erheben. Was für eine jämmerliche Figur er dabei abgibt, kann man wieder bei Nietzsche nachlesen. Der Widerspruch vom Maßstab eines antimaterialistischen Jenseits für ein Zurechtkommen mit dem unheiligen Diesseits gebiert den Alltagschristen, dessen Heuchelei Nietzsche als eine sehr folgerichtige, schon fast als seiner Kritik unwürdige Dummheit ansah:

»Wenn das Christentum mit seinen Sätzen vom rächenden Gotte, der allgemeinen Sündhaftigkeit, der Gnadenwahl und der Gefahr einer ewigen Verdammnis recht hätte, so wäre es ein Zeichen von Schwachsinn und Charakterlosigkeit, nicht Priester, Apostel oder Einsiedler zu werden und mit Furcht und Zittern einzig am eigenen Heile zu arbeiten; es wäre unsinnig, den ewigen Vorteil gegen die zeitliche Bequemlichkeit so aus dem Auge zu lassen. Vorausgesetzt, daß überhaupt geglaubt wird, so ist der Alltagschrist eine erbärmliche Figur, ein Mensch, der wirklich nicht bis drei zählen kann, und der übrigens, gerade wegen seiner geistigen Unzurechensfähigkeit, es nicht verdiente, so hart bestraft zu werden, wie das Christentum ihm verheißt.« (Menschliches, Allzumenschliches, 116)

*

Und weil er diese Techniken der moralischen Selbsterniedrigung und gläubigen Selbstgerechtigkeit nicht leiden konnte, kritisierte Nietzsche auch die professionellen Lobhudler dieser Touren. An seinen filosofierenden Kollegen entdeckte er das banale Bedürfnis, die allseits praktizierte Demutshaltung durch gelehrte Frasen zu rechtfertigen.

»Was die Filosofen 'Begründung der Moral' nannten und von sich forderten, war, im rechten Lichte gesehen, nur eine gelehrte Form des guten Glaubens an die herrschende Moral, ein neues Mittel ihres Ausdrucks, also der Tatbestand selbst innerhalb einer bestimmten Moralität, ja sogar, im letzten Grunde, eine Art Leugnung, daß diese Moral als Problem gefaßt werden dürfe – und jedenfalls das Gegenstück einer Prüfung, Zerlegung, Anzweiflung, Vivisektion eben dieses Glaubens.« (Jenseits von Gut und Böse, 186)

Eine eigenartige Wissenschaft, die die Moral zum Gegenstand hat und sich die Analyse ihres Gegenstands versagt, bloß weil sie auf die Moral nichts kommen lassen will. Daß sie sich dabei mordsmäßig ins Zeug legen und der Moral enorme Bedeutung zu verleihen suchen, fand Nietzsche eher lächerlich:

»Alle Ethiken waren zeither bis zu dem Grade töricht und widernatürlich, daß an jeder von ihnen die Menschheit zugrunde gegangen sein würde, falls sie sich der Menschheit bemächtigt hätte.« (Fröhliche Wissenschaft, 1)

*

Schön langsam freilich wäre die Frage fällig gewesen, was vernünftige Wesen zu solchen Meisterleistungen der Unvernunft bringt, wieso Moralisten stets doppelt urteilen, ihre Interessen nur unter dem Vorbehalt höherer Maßstäbe gelten lassen wollen und diese wiederum sehr selbstbewußt ihren eigenen Interessen gemäß zur Anwendung bringen. Die Auflösung dieser Frage hätte an dem Widerspruch weiterzudenken, den Nietzsche den moralisierenden Menschenkindern um die Ohren gehauen hat: Er hielt es für erniedrigend und für eine Schande, daß sie für das eigene Dürfen argumentieren. Dieser Widerspruch ist in der Tat alles andere als selbstverständlich und auch nicht in der Menschennatur angelegt. Er entspringt einer Welt, in der eine rechtsetzende Gewalt die Verfolgung von Privatinteressen konzessioniert; in der im staatlich gesetzten Recht die Bedingungen formuliert sind, die jedes Privatsubjekt anerkennen muß, will es sein Interesse betätigen; und in der deswegen die Frage des Dürfens in allen Überlegungen präsent ist und die Leitlinie vorgibt, nach der sich Interessen begründen. Wer solche Verhältnisse als seine Heimat begreift, der legt sich mit dem Willen, mit ihnen zurechtzukommen, auch den entsprechenden Verstand zu: Er argumentiert im Geist der Rechtfertigung und handhabt selbstbewußt die Maßstäbe des Dürfens, als wären sie auf seinem eigenen Mist gewachsen. Wirkliches Recht und eingebildetes Recht gehen bei ihm nun endgültig durcheinander, was aber nicht weiter von Bedeutung ist, weil er nach wie vor praktisch gezwungen ist, sich an ersteres zu halten, und seine moralischen Überlegungen nur die dazugesetzte Selbsttäuschung mit Inhalt füllen, die Abhängigkeiten, denen er genügen muß, würden auf seiner Einsicht beruhen und er würde in ihnen nur seiner Freiheit nachgehen.

Solch eine Rückführung der Sfäre moralischer Einbildungen auf den Boden der Tatsachen ist dem Autor einer "Genealogie der Moral" überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Im Gegensatz zu seinen Befunden über das merkwürdige Betragen seiner Zeitgenossen bewegt sich seine Erklärung der Moral ganz innerhalb der Vorstellungswelt und Einbildungen, die das moralfilosofische Menschenbild ausmachen. Von wegen: »Jenseits von Gut und Böse«!

II. Antimoral — Der Gegensatz von Vernunft und Interesse umgekehrt

Wo die Morafilosofie den Menschen in ein Tier, das seinen niederen Trieben nachgeht, und ein Vernunftwesen, das zu Höherem befähigt ist, aufspaltet; wo ein Kant das 'Vernunftgesetz' aufstellt, daß der Mensch 'nicht aus Neigung, sondern aus Pflicht' handeln solle; kurz: wo moralfilosofische Lehrmeister einen prinzipiellen Gegensatz von Vernunft und Interesse behaupten und mit großen Tönen als ihre Wahrheit verkünden – da tritt Nietzsche mit folgendem Standpunkt auf:

»Die Falschheit eines Urteils ist uns noch kein Einwand gegen ein Urteil: darin klingt unsre neue Sprache vielleicht am fremdesten. Die Frage ist, wie weit es lebenfördernd, lebenerhaltend, Art-erhaltend, vielleicht gar Art-züchtend ist; und wir sind grundsätzlich geneigt zu behaupten, daß die falschesten Urteile uns die unentbehrlichsten sind…. Die Unwahrheit als Lebensbedingung zugestehen: das heißt freilich auf eine gefährliche Weise den gewohnten Wertgefühlen Widerstand leisten; und eine Filosofie, die das wagt, stellt sich damit allein schon jenseits von Gut und Böse.« (Jenseits von Gut und Böse, 4)

Wie kommt man eigentlich darauf? Nietzsches Frage: »Gesetzt wir wollen Wahrheit: warum nicht lieber Unwahrheit? Und Ungewißheit? Selbst Unwissenheit?« (Jenseits, 1) ist nämlich gar nicht so schwer zu beantworten: Wer über die Umstände, in denen er steht, nicht Bescheid weiß, der braucht gar nicht erst den Versuch starten, sie seinem Interesse gemäß zu machen. Wem Ungewißheit lieber ist, der kann sein Tun mit frommen Wünschen begleiten, und sich darüber wundern, warum sie immer nicht in Erfüllung gehen. Und wer von falschen Vorstellungen ausgeht, darf nachher seinen Schaden bilanzieren. Nietzsche scheint daran seine Zweifel zu haben. Er wirft die Frage auf, ob nicht die Wahrheit lebensfeindlich ist und vielleicht deswegen das falscheste Urteil viel förderlicher sein könnte. Woran er dabei denkt, ist die »Wahrheit«, »von der alle Filosofen bisher mit Ehrerbietung geredet haben«; ihre »Wahrheit« ist regelmäßig der Standpunkt der moralischen Pflicht, des Geringschätzens des Interesses und einer lebensfeindlichen Einstellung. Nietzsche bezieht sich auf diese moralfilosofische Gleichsetzung von Wahrheit und Lebensfeindlichkeit und kommt zu dem Beschluß: »Wenn das Wahrheit ist, dann bin ich gegen die Wahrheit und für das Leben.« Und das ist ziemlich unkritisch für einen, der sich schon mal lustig macht über das, was Filosofen mit ihrem Wahrheitspathos anpreisen:

»Was dazu reizt, auf alle Filosofen halb mißtrauisch, halb spöttisch zublicken, ist nicht, daß man hin und wieder dahinterkommt, wie unschuldig sie sind – wie oft und wie leicht sie sich vergreifen, kurz ihre Kinderei und Kindlichkeit – sondern, daß es bei ihnen nicht redlich genug zugeht: während sie allesamt einen großen und tugendhaften Lärm machen, sobald das Problem der Wahrhaftigkeit auch nur von ferne angerührt wird.« (Jenseits von Gut und Böse, 5)

Mit seinem Plädoyer für das Leben und gegen die Wahrheit teilt Nietzsche die moralfilosofische Lüge, daß Wahrheit und Leben, Vernunft und Interesse einen Gegensatz bilden. Er schlägt sich nur auf die andere Seite des verkehrten Gegensatzes und das ist auch nicht viel schlauer:

»Der Mensch hat allzulange seine natürlichen Hänge mit 'bösem Blick' betrachtet, so daß sie sich in ihm schließlich mit dem 'schlechten Gewissen' verschwistert haben. Ein umgekehrter Versuch wäre an sich möglich – aber wer ist stark genug dazu? -, nämlich die unnatürlichen Hänge, alle jene Aspirationen zum Jenseitigen, Sinnenwidrigen, Instinktwidrigen, Naturwidrigen, Tierwidrigen, kurz die bisherigen Ideale, die allesamt lebensfeindliche Ideale, Weltverleumder-Ideale sind, mit dem schlechten Gewissen zu verschwistern.« (Genealogie, 24)

»Wir haben eine Kritik der moralischen Werte nötig, der Wen dieser Werte ist erst einmal in Frage zu stellen – … Man nahm den Wen dieser 'Werte' als gegeben, als tatsächlich, als jenseits aller In-Frage-Stellung; man hat bisher auch nicht im entferntesten daran gezweifelt und geschwankt, 'den Guten' für höherwertig als 'den Bösen' anzusetzen, höherwertig im Sinne der Förderung, Nützlichkeit, Gedeihlichkeit in Hinsicht auf den Menschen überhaupt. Wie? wenn das Umgekehrte die Wahrheit wäre? Wie? wenn im 'Guten' auch ein Rückgangssymptom läge, insgleichen eine Gefahr, eine Verführung, ein Gift? … So daß gerade die Moral daran schuld wäre, wenn eine an sich mögliche, höchste Mächtigkeit und Pracht des Typus Mensch niemals erreicht würde?« (Genealogie der Moral, Vorrede 6)

Das soll also das Gegenstück zum Antimaterialismus der Moralfilosofie sein? Mit seiner 'Umwertung aller Werte' bleibt Nietzsche mittendrin im moralischen Menschenbild. Er votiert für das Tierische, Böse im Menschen und damit für jene erfundenen Eigenschaften, die Moralfilosofen dem Menschen anhängen, um daraus die Notwendigkeit ihrer sittlichen Imperative 'abzuleiten'. Beim Guten will er durchschaut haben, daß es der Sfäre verlogener Idealisierungen angehört, aber das Böse, das bloße Abziehbild davon, hält er für die wirkliche Natur des Menschen, die man besser nicht unterdrücken soll. Und am Ende nimmt er der Moralfilosofie sogar noch ab, daß dieser Geisterkampf zwischen der Moral und dem Bösen auch noch die Weltenläufe und das Geschick der Menschheit bestimmt! Dabei ist das Böse ebensowenig wirklich wie das Gute. Das Prädikat böse zieht man sich zu, wenn man gegen allgemein anerkannte Maßstäbe verstößt. Aber das ist keine Beurteilung eines Interesses, sondern eine Verurteilung: es gehört sich nicht. Es wird also ein Vergleich angestellt mit einem Maßstab, der gelten soll, aber nicht gilt, und die Abweichung davon wird dem 'bösen' Willen als Absicht unterstellt. Dabei geschehen noch nicht einmal Verbrechen geschehen aus dem Motiv, gegen das Recht zu verstoßen. Und wo sie dennoch so beurteilt werden, da ist ein Rechtsfanatismus am Werk, der überhaupt kein anderes Kriterium der Beurteilung mehr kennt, als die Geltung des Rechts. Und Nietzsche will ausgerechnet diese Ausgeburt des moralischen Verfolgungswahns wahr machen. Das mag moralinsaure Gemüter schockieren, mit ihren eigenen Fantasiegebilden konfrontiert zu werden, aber mit Materialismus ist diese Antimoral Nietzsches auch nicht zu verwechseln. Die Figuren, die er sich ausmalt und zu seinem Ideal kürt, sind sehr absichtsvoll den gängigen moralischen Vorstellungen darüber nachgezeichnet, was kategorisch verboten gehört. Ihr Tun zeugt nicht gerade davon, daß der Irrationalismus des Bösen die Kritik an der Interessensfeindlichkeit der Moral ist; mehr als die Spießer-Vorstellung vom Einmal-so-richtig-die-Sau-rauslassen fällt Nietzsche auch nicht als Alternative zur Moral ein:

»… Sie treten in die Unschuld des Raubtier-Gewissens zurück, als frohlockende Ungeheuer, welche vielleicht von einer scheußlichen Abfolge von Mord, Niederbrennung, Schändigung, Folterung mit einem Übermute und seelischen Gleichgewichte davongehen, wie als ob nur ein Studentenstreich vollbracht sei, überzeugt davon, daß die Dichter für lange nun wieder etwas zu singen und zu rühmen haben. Auf dem Grunde aller dieser vornehmen Rassen ist das Raubtier, die prachtvolle nach Beute und Sieg lüstern schweifende blonde Bestie nicht zu verkennen; … Diese 'Kühnheit' vornehmer Rassen, toll, absurd, plötzlich, wie sie sich äußert, das Unberechenbare, das Unwahrscheinliche selbst ihrer Unternehmungen, ihre Gleichgültigkeit und Verachtung gegen Sittlichkeit, Leib, Leben, Behagen, ihre entsetzliche Heiterkeit und Tiefe der Lust in allem Zerstören, in allen Wollüsten des Siegs und der Grausamkeit « (Genealogie, 11)

Exkurs:

Nietzsche und Hitler — ein absurder Vergleich

Die Geschichte mit der 'blonden Bestie', sein Schwelgen in der Vorstellung vom zur vollen Pracht gebrachten 'Herrenmenschen', seine Verachtung für die Juden, von deren Moral er die Welt zugrundegerichtet sah — »Alles verjüdelt oder verchristlicht oder verpöbelt sich zusehends« (Genealogie, 192) — all das hat Nietzsche den Vorwurf eingetragen oder ihn mindestens in den Verdacht gebracht, so etwas wie ein geistiger Vorfahre Hitlers gewesen zu sein: »Denker Nietzsche — Täter Hitler« war einmal im Spiegel zu lesen. Dieser Vergleich ist nach beiden Seiten hin absurd. Weder wäre Nietzsche für ein Staatsprogramm zu begeistern gewesen, das von den Volksgenossen die totale Unterordnung verlangt und für diese Forderung mit dem Lob sämtlicher moralischer Knechtstugenden Propaganda gemacht hat. Noch war Hitler für eine Filosofie zu haben, die das losgelassene Individuum predigt und sein Recht, auf alles zu pfeifen, was der Gemeinsinn für heilig erklärt. Aber bitte, wenn er sein soll, der Vergleich, — nachlesen, was bei Hitler steht über den Herrenmenschen:

»Der Arier ist nicht in seinen geistigen Eigenschaften an sich am größten, sondern in dem Ausmaß der Bereitwilligkeit, alle Fähigkeiten in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen. Der Selbsterhaltungstrieb hat bei ihm die edelste Form erreicht, indem er das eigene Ich dem Leben der Gesamtheit willig unterordnet und, wenn die Stunde es erfordert, auch zum Opfer bringt … In der Hingabe des eigenen Lebens für die Existenz der Gemeinschaft liegt die Krönung allen Opfersinns.« (Mein Kampf, S.326 f)

Die Idealfigur, die Hitler zum Herrenmenschen stilisiert, ist der totale Untertan, der bis zur Einsatz seines Lebens im Dienst am Staat aufgeht, dem dafür nichts versprochen werden muß, weil er die Rücksichtslosigkeit gegen sich selbst als seinen Lebenssinn auffaßt, ein nützlicher Vollidiot, der sich wahrscheinlich auch noch darüber freut, wenn ihm sein Führer das Lob ausspricht, daß man mit ihr wirklich alles anstellen kann, und ihm dafür gerne den Mangel an geistiger Größe verzeiht. Daß Hitler mit seinem Heldengemälde sich auch nur im mindesten in einen Gegensatz begibt zu den jedermann geläufigen moralischen Idealen, kann man ihm nicht vorwerfen — die Tugend der Selbstlosigkeit, der Wert der Gemeinschaft, von der man nichts hat, und die Einsicht in den Zusammenhang von edlem Charakter und der Bereitschaft zum Opfer kommen ausgiebig zum Zug. Auch daß er in seinen Taten nicht gehalten hat, was er mit der Kundgabe seiner moralischen Absichten versprochen hat, ist nicht wahrscheinlich — bei den Versprechungen! Also von wegen: 'Unmoral' des Dritten Reiches und seines Führers! Eher schon läßt sich an Dokumenten aus dieser Zeit studieren, was sich mit moralischen Idealen alles "begründen" läßt. Wenn Hitler dennoch ausgerechnet in den Verdacht gerät, die moralischen Werte verraten zu haben, so kann man daraus getrost die Lehre ziehen, daß ein moralisches Recht ziemlich genau ebenso weit reicht, wie der Erfolg der Sache, den dieses Recht überhöht; und den vergeigt zu haben, ist die einzige, für Nationalisten allerdings unverzeihliche moralische Fehlleistung Hitlers.

Doch was hat das alles mit Nietzsche zu tun? Erstens: Null! Zweitens kann man dem Totschlägerargument 'Wie Hitler!' entnehmen, zu welcher Radikalität brave Moralisten fähig sind, wenn jemand ihre Moral anpinkelt. Drittens ist es eine ganz andere Sache, zu erklären, was Nietzsche zu seinen rassistischen Ausfällen bewogen hat. Wie jeder, der sich mit seinen Ansprüchen an den Rest der Menschheit enorm im Recht weiß — 'Recht' großgeschrieben —, und deswegen davon ausgeht, daß sich jedermann nach diesen Ansprüchen richten muß, verfertigt auch Nietzsche aus diesem Recht seine Lehre von der Menschennatur. Wo die als Argument auftritt, ist sie allemal definiert durch die Ansprüche, die einer hat und in sie hineinlegt. Und stehen mit den auf diese Weise deduzierten Eigenschaften 'des Menschen' erst mal seine Fähigkeiten fest, diesen Ansprüchen auch nachzukommen, so ist die sich anschließende Sortierung der Menschheit nach diesem Kriterium in mehr menschliche Artgenossen und in solche, die eher unter das Verdikt unmenschlich und menschenunwürdig fallen, nur konsequent und die Empfehlung eines entsprechenden Umgangs mit ihnen geradezu unausweichlich. Die Rechtfertigung davon ist schließlich der ganze Inhalt des Argumentierend mit der Natur des Menschen.

Es ist schon armselig, den Rassismus nicht an dieser seiner Argumentationsweise festzumachen, sondern ihn am Gebrauch von Vokabeln wie 'Rasse', 'Jude' usf. entlarven zu wollen — gerade so als wären die Rassen selbst und nicht der rechtfertigende Umgang mit ihnen Produkt des Rassismus —, und ihn dann prompt nicht mehr wiederentdecken zu können, wenn ein Moralfilosof oder ein Bundespräsident von heute die Menschennatur bemüht.

So ist also nicht weiter verwunderlich, daß auch bei Nietzsche das eigentlich Rassistische überhaupt nicht in Verruf geraten ist. Der kompromißlose Kritiker der Charakterlosigkeit von Christen und Moralisten argumentiert immerhin sehr unbefangen mit dem Menschenbild biederer Moralfilosofen. Die sehen des Menschen Natur bestimmt durch einen Konflikt zwischen dem hehren moralischen Sollen und den leidigen Neigungen, die diesem Sollen immer in die Quere kommen. So auch Nietzsche, der eben diesen Konflikt mit umgekehrtem Vorzeichen versieht.

III. Psychologie der Moral — Alles eine Frage des Selbstbewußtseins

Damit jedoch spielt sich alles, was Nietzsche zur Kenntnis nimmt, was er kritisiert und was er als fällige Korrekturen vorschlägt, auf der Ebene des Selbstbewußtseins, der idealisierenden Bilder ab, die sich die Menschheit von ihrem wirklichen Treiben macht. Wenn Nietzsche über die Fabrikarbeit redet, so kommt dabei durchaus vor, daß da Leute ausgenutzt werden, daß ihnen das nicht gut bekommt — aber das ist für ihn das Uninteressanteste; was er daran kritisiert, ist die Charakterlosigkeit, mit der sich die Ausgenutzten ihren Schaden in eine Tugend umlügen. Wenn er auf den Staat zu sprechen kommt, so kommen die Zwecke und Mittel dieser obersten Gewalt gar nicht erst vor — daß er eine Schande ist für so geistreiche Leute, wie Nietzsche einer ist, lautet der Einwand. Und bei der Ehe kommen ihm auch nur die ziemlich vulgären Bilder von Mann und Frau in den Sinn, nach denen der starke Beschützer Haus und Familie behütet und ein zartes Wesen nach Unterordnung ruft.

Er erklärt sich alles psychologisch: Wenn einer nichts zählt im wirklichen Leben, dann kommt das daher, daß er sich dazu erniedrigt hat und deswegen eigentlich auch nichts Besseres verdient hat. Wer hingegen etwas hermacht, beweist damit seine Durchsetzungskraft und hat Charakter. In beiden Fällen gerät ihm die verlogene Selbstrechtfertigung, die nachgereichte idealistische Deutung von Mißerfolg und Erfolg zum wirklichen Grund dafür, wie sich ein Individuum durchzusetzen in der Lage ist. Die beiden Eckpunkte seiner psychologischen Theorie sind haargenau dieselben wie in der Moralfilosofie: Was hier natürliche Selbstsucht heißt, die durch die Tugend beschrankt werden soll, ist bei Nietzsche 'der Wille zur Macht', der darauf zu achten hat, daß er sich nicht durch die Fallstricke moralischer Anmache behindern läßt. Die Erklärungskraft dieser Theorie ist nicht übermäßig. Sie erschöpft sich in der tautologischen Auskunft, daß ein Selbst solange nicht zum Zug kommt, solange es sich verleugnet, und Nietzsche findet letzteres menschlich derart verständlich, daß er sich die Überwindung der Touren moralischer Selbstverleugnung nur als Akt einer außerordentlichen Willensanstrengung vorstellen kann, zu dem nur die wenigen starken Gemüter, nicht aber die Masse der Schwachen fähig sind. So sehr hängt Nietzsche an der Moral. Und so wenig taugt seine Kritik an der Moral.

*

Sein kategorischer Imperativ lautet: 'Mehr Rückgrat, Leute!', er verlangt Ehrlichkeit und einen Willen, der sich seiner nicht schämt, sondern zu dem steht, was er sich vorgenommen hat:

»Während der vornehme Mensch vor sich selbst mit Vertrauen und Offenheit lebt, so ist der Mensch des Ressentiment weder aufrichtig, noch naiv, noch mit sich selber ehrlich und geradezu.« (Genealogie, 194)

Nietzsche verabschiedet sich nicht vom Geist der Rechtfertigung mit seinem doppelten Maßstab des Wollens und Dürfens, dessen Verlogenheit ihm so unangenehm aufgefallen war. Sein 'vornehmer Mensch' verkörpert lauter Ideale, die dem Rechtfertigungsgedanken selbst angehören: Die Heucheleien der Moral wollen schließlich geglaubt werden; Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sind also ihre verlogenen Ideale. In deren Namen fängt Nietzsche das Rechtfertigen an: Wer offen heraussagt, was er will, und dazu steht, der darf:

»… das souveräne Individuum, das nur sich selbst gleiche, das von der Sittlichkeit der Sitte wieder losgekommene, das autonome übersittliche Individuum (denn 'autonom' und 'sittlich' schließt sich aus), kurz den Menschen des eigenen unabhängig langen Willens, der versprechen darf – und in ihm ein stolzes, in allen Muskeln zuckendes Bewußtsein davon, was da endlich errungen und in ihm leibhaft geworden ist, ein eigentliches Macht- und Freiheitsbewußtsein, ein Vollendungsgefühl des Menschen überhaupt. Dieser Freigewordene, der wirklich versprechen darf, dieser Herr des freien Willens, dieser Souverän – wie sollte er es nicht wissen, welche Überlegenheit er damit vor allem voraushat, was nicht versprechen und für sich selbst gutsagen darf, wie viel Vertrauen, wie viel Furcht, wie viel Ehrfurcht er erweckt – er 'verdient' alles dreies – und wie ihm, mit dieser Herrschaft über sich auch die Herrschaft über die Umstände, über die Natur und alle willenskürzeren und unzuverlässigeren Kreaturen notwendig in die Hand gegeben ist.« (Genealogie, 208)

Diese Umkehrung des doppelten Maßstabs — nicht das Dürfen soll das Wollen rechtfertigen, sondern das Wollen das Dürfen — ist eine selten dämliche Alternative zur gängigen Moral, die Nietzsche nicht paßt. Schließlich ist seine Maxime »Ich darf, weil ich will« nichts als die Weigerung, die Vernünftigkeit eines Willens und die Zweckmäßigkeit seines Tuns zu prüfen. So ist jeder Unsinn erlaubt, wenn er nur gewollt wird, und jeder Schaden geht in Ordnung, wenn sich »das souveräne Individuum« dazu entschlossen hat. Vom Irrationalismus des Bösen, mit dem Nietzsche die Menschheit aus ihrer moralischen Befangenheit schrecken wollte, war bereits die Rede. Aber was macht sein vornehmer, von den 'Ketten' der Moral endlich befreiter Mensch, wenn er seine Vornehmheit und Freiheit auslebt? Er wählt sich — Pflichten:

»Zeichen der Vornehmheit: nie daran denken, unsere Pflichten zu Pflichten für jedermann herabzusetzen; die eigene Verantwortlichkeit nicht abgeben wollen, nicht teilen wollen; seine Vorrechte und deren Ausübung unter seine Pflichten rechnen.« (Jenseits von Gut und Böse, 272)

Dasselbe, was beim Moralisten für dessen Menschenunwürdigkeit gesprochen haben soll, seine Untertänigkeit, sein sich Ducken unter Pflichten, zeichnet den Menschen aus, wenn er es als sein frei gewähltes Privileg 'begreift'. Und wo eben noch das Mitleid als geradezu ekelerregende Unart zwischenmenschlichen Umgangs gegeißelt wurde, da gilt das Mitleid nun als Zeichen eines edlen Charakters:

»Ein Mann sagt: 'Das gefällt mir, das nehme ich zu eigen und will es schützen und gegen jedermann verteidigen'; ein Mann, der eine Sache führen, einen Entschluß durchführen, einem Gedanken Treue wahren, ein Weib festhalten, einen Verwegenen strafen und niederwerfen kann; ein Mann, der seinen Zorn und sein Schwert hat, und dem die Schwachen, Leidenden, Bedrängten, auch die Tiere gern zufallen und von Natur zugehören, kurz ein Mann, der von Natur Herr ist … wenn ein solcher Mann Mitleiden hat, nun! dies Mitleiden hat Wert! Aber was liegt am Mitleiden derer, welche leiden! Oder derer, welche gar Mitleiden predigen.« (Jenseits von Gut und Böse, 293)

Der Unterschied zum gewöhnlichen Moralisten, auf den Nietzsche soviel Wert legt, daß er sich gar keinen größeren Gegensatz vorstellen kann, liegt also gar nicht in einer Absage an den Inhalt der Moral, an die Pflichten und Vorschriften, denen sich der Mensch unterordnen soll. Er liegt vielmehr in dem Selbstbewußtsein, mit dem die Pflichten anerkannt werden und die Unterordnung stattfindet. Und selbst dieser Unterschied existiert nur in Nietzsches Einbildung – aber für die ist er ja auch gemacht:

IV. Einbildung für Eingebildete

Es ist nämlich nicht so, daß nur Herr Nietzsche und sein »souveränes Individuum« zu diesem Akt der Freiheit fähig wären. Noch der verstaubteste Moralfilosof preist nicht die Knechtung der Menschheit an, sondern die Freiheit des Willens, in der er die Fähigkeit sieht, Pflichten anzuerkennen und sich ihnen unterzuordnen. Und noch nicht einmal studiert muß man haben, um sich mit dem Bewußtsein der Freiheit in seine Pflicht zu fügen. Der Witz an der Selbstverleugnung und Selbsterniedrigung, die Nietzsche an den Christen und Moralisten so wenig leiden konnte, besteht gerade in dem »Selbst-«. Das moralische Individuum geht gerade nicht auf in der praktischen Unterordnung unter die Sachzwänge des Geldverdienens und die Gewalt des Rechts. Es leistet sich eine Interpretation seiner Unterordnung, legt sich für alles, was es tun muß, gute Gründe zurecht und verfügt so über ein Weltbild, in dem alles, was ihm begegnet, den Anschein erweckt, als würde es auf seiner Einsicht beruhen. An seiner Lage ändert das gar nichts; in seiner Einbildung spielt er jedoch den Herrn seiner Lage. Daß es sich bei der Moral um ein Bewußtsein der Abhängigkeit handelt, ist dem Inhalt dieser Einbildungen durchaus zu entnehmen – daher der doppelte Maßstab von Wollen und Dürfen; aber sie ist ein verkehrtes Bewußtsein dieser Abhängigkeit, in dem sich die abhängige Variable als Souverän über seine Abhängigkeit fingiert: Es selbst entscheidet über Dürfen und Nicht-Dürfen, läßt sich von niemandem etwas vorschreiben, außer seiner freien Einsicht in die Notwendigkeit und läßt sich nicht beugen, sondern weiß eine ganze Latte höherer Werte aufzuzählen, vor denen es sich erniedrigt. Diese Dummheit macht das Bewußtsein seiner Freiheit aus und ausgerechnet die hält Nietzsche der Verlogenheit der Moral entgegen:

»Das stolze Wissen um das außerordentliche Privilegium der Verantwortlichkeit, das Bewußtsein dieser seltenen Freiheit, dieser Macht über sich und das Geschick …« (Genealogie, 209)

Ein Unterschied ist bei alledem doch nicht zu übersehen. So großkotzig, aristokratisch und elitär, wie Nietzsche es tut, traut sich so schnell niemand mit dieser Dummheit anzugeben. Das liegt allerdings nicht am Argument, sondern daran, daß sich »die Masse« mit dieser Angeberei blamieren würde. Auch hier entscheidet sich einiges am Erfolg und an der wirklichen Stellung im Leben. Die dazu gehörenden Einstellungen – ob einer mehr auf Mitleid und Gnadengesuch macht oder ein anderer seine Durchsetzungskraft beschwört – geschmacklich bewerten zu können, gehört deswegen zu den niedersten Instinkten, über die bürgerliche Individuen verfügen.

(Erstveröffentlichung 1990)

heinrich mann

Heinrich Mann

Heinrich Manns (1871-1950) »Die Göttinnen« — Diana, Minerva und Venus — erzählt von der Herzogin von Assy, die ihr Leben nacheinander der Freiheit, der Schönheit und der Liebe verschreibt. Die Sympathie für den Freiheitsdrang der von Italien und Österreichern unterdrückten Bevölkerung in Dalmatien läßt sie sich etwas kosten. Wer in Dalmatiens Hauptstadt Zadar (italienisch: Zara) reist, sollte sich Violante von Assy zuvor nicht entgehen lassen, um einen historischen Eindruck dieses Teils der Balkan-Halbinsel zu gewinnen. Und selbstverständlich noch einiges mehr. Es wäre verfehlt, die Romane bloß als romantisch hinzustellen, sie sind gleichwohl sozialkritisch, ja revolutionär.

Heinrich Manns (1871-1950) »Die Göttinnen« — Diana, Minerva und Venus — erzählt von der Herzogin von Assy, die ihr Leben nacheinander der Freiheit, der Schönheit und der Liebe verschreibt. Die Sympathie für den Freiheitsdrang der von Italien und Österreichern unterdrückten Bevölkerung in Dalmatien läßt sie sich etwas kosten. Wer in Dalmatiens Hauptstadt Zadar (italienisch: Zara) reist, sollte sich Violante von Assy zuvor nicht entgehen lassen, um einen historischen Eindruck dieses Teils der Balkan-Halbinsel zu gewinnen. Und selbstverständlich noch einiges mehr. Es wäre verfehlt, die Romane bloß als romantisch hinzustellen, sie sind gleichwohl sozialkritisch, ja revolutionär.

Die Schriftstellerin Birgit Vanderbeke schrieb für die Neuausgabe ein Nachwort: »Das Buch stand zu Hause im Giftschrank. Als ich es mir dort ungenehmigt ausgeborgt hatte, merkte ich schnell: Dort gehörte es auch hin. Es war üppig wie Buttercremetorte, herrlich unanständig, und man wurde im Kopf so beschwipst wie nach Amaretto, der schließlich auch verboten war. Später lernte ich, dass das der dekadente Charme des Fin de siècle ist. Noch später fing ich an, die Göttinnen besser zu kennen. Dann schmeckt es nicht mehr nur süß. Da kommen dann Heinrich Manns Witz und Schärfe durch, sein Vergnügen an der Vorstellung, 'mehrere Damen kreischen leise'. Heute ist mir, als seien sie alle drei, die junge Revoluzzerin, die spätere Kunstgläubige und die noch spätere Erotomanin, selbst von ihrem Autor ein wenig verkannt worden und als ahnte er unterschwellig das eigentliche, das wirklich beunruhigende Geheimnis seiner Violante, das indes den ganzen Roman ansteckt: 'Sie lachte laut auf, darauf fiel er lang auf den Teppich.'«

Die Formulierungskunst, mit dem Inhalt stets eng verknüpft, ist bei diesem Werk eigens zu würdigen: Brilliant!

Wer über die sonstigen Werke Heinrich Manns berichten will, sendet seinen Text an: info@koka-augsburg.com

paul bourget

Paul Bourget

Paul Bourget (1852-1935) ist in seiner Heimatstadt Amiens so gut wie unbekannt, ganz im Gegensatz zu dem Schreiber fiktionaler Romane Jules Verne, der ebendort begraben und dem ein ganzer Stadtrundgang gewidmet ist. Aber wie könnte es auch anders sein? Schließlich war kein oberflächlicher Zeitgenosse. Seinen Roman »Der Luxus der Andern« leitet er so ein: »Wenn man mehrere Pariser Zeitungen regelmäßig liest — und wer verschwendet heutzutage nicht eine Stunde am Morgen und am Abend, um in einem Dutzend von Blättern dieselben Nachrichten, dieselben spitzfündigen Klügeleien, denselben Parteistandpunkt wiederzufinden? — und so ….« Die Hauptfigur des Romans ist ein Journalist, der von seiner Gemahlin angetrieben wird, immer noch mehr zu arbeiten, damit sie sich mehr leisten und in den besseren Kreisen sehen lassen kann. Die Quantität seiner Artikel nimmt zu, denn er kommt dieser privaten Anforderung nach. Die Qualität seiner Arbeiten jedoch sinkt unaufhörlich, so daß er hinter seinem Rücken von den Mitarbeitern der Redaktion verlacht wird. Gesellschaftlich ist er unter seinesgleichen ein geachteter Mann. Seine Gesundheit freilich geht baden. Allein seine Tochter erkennt die Wirklichkeit, versucht ihm zu helfen…

Paul Bourget (1852-1935) ist in seiner Heimatstadt Amiens so gut wie unbekannt, ganz im Gegensatz zu dem Schreiber fiktionaler Romane Jules Verne, der ebendort begraben und dem ein ganzer Stadtrundgang gewidmet ist. Aber wie könnte es auch anders sein? Schließlich war kein oberflächlicher Zeitgenosse. Seinen Roman »Der Luxus der Andern« leitet er so ein: »Wenn man mehrere Pariser Zeitungen regelmäßig liest — und wer verschwendet heutzutage nicht eine Stunde am Morgen und am Abend, um in einem Dutzend von Blättern dieselben Nachrichten, dieselben spitzfündigen Klügeleien, denselben Parteistandpunkt wiederzufinden? — und so ….« Die Hauptfigur des Romans ist ein Journalist, der von seiner Gemahlin angetrieben wird, immer noch mehr zu arbeiten, damit sie sich mehr leisten und in den besseren Kreisen sehen lassen kann. Die Quantität seiner Artikel nimmt zu, denn er kommt dieser privaten Anforderung nach. Die Qualität seiner Arbeiten jedoch sinkt unaufhörlich, so daß er hinter seinem Rücken von den Mitarbeitern der Redaktion verlacht wird. Gesellschaftlich ist er unter seinesgleichen ein geachteter Mann. Seine Gesundheit freilich geht baden. Allein seine Tochter erkennt die Wirklichkeit, versucht ihm zu helfen…

Die gefühlte, wenngleich unbegriffene Lage des Individuums steht auch in den meisten seiner anderen Werken im Zentrum. Immer wieder glaubt der Leser, jetzt müsse der Übergang zur vernichtenden Gesellschaftskritik erfolgen. Doch Bourget schreckt davor zurück. Will er diese dem Leser selbst überlassen? Er favorisiert leider eine rein moralische Haltung, möglicherweise weil er einen gesellschaftlichen Wandel nirgendwo am Horizont zu sehen vermag einerseits und andrerseits ganz sicher einer ist, der den kulturellen Werken der Vergangenheit seine Bewunderung nicht entziehen will.

Sein an sich absurdes Plädoyer für Rechtschaffenheit manifestiert sich zum Beispiel in der Geschichte »Der Wahlkandidat«. Ein konservativer Kandidat wird in einer Wahlversammlung von der radikaldemokratischen Konkurrenz niedergeredet. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als voller Zorn den Schwanz einzuziehen und sich zu verdrücken. Er sinnt auf Rache und siehe da, es bietet sich eine ausgezeichnete Gelegenheit. Kurz vor Vollzug jedoch besinnt er sich, ob wohl seine Tat rechtens sei. Er beschließt zu einem ihm bekannten Priester zu gehen, um ihn um Rat zu fragen. Jener rät ihm ab, da unsereins ja nicht so sei. So etwas täten doch allein unsere Gegner, wäre also unter unserer Würde! Und auf lange Sicht würden wir ja doch obsiegen! So platzte die Bombe nicht und der Kandidat verlor die Wahl, wie vorherzusehen war.

Seine »bewunderswürdige Feinheit der Seelen-Analyse« (Martha Schiff, Übersetzerin des Reclam-Verlags) ist das, was ihn so ungeheuer und zeitlos lesenswert macht.

In deutscher Sprache zumeist vor dem 1. Weltkrieg erschienene Werke (oft ist keine Jahreszahl der Veröffentlichung angegeben):

— Der Luxus der Anderen (Philipp Reclam jun.)

— Kosmopolis (2 Bde.) (Engelhorn's allgemeine Roman-Bibliothek, 1894)

— Das Spitzenmäuschen (Engelhorn's allgemeine Roman-Bibliothek, 1902)

— Schwestern (Engelhorn's allgemeine Roman-Bibliothek, 1908)

— Herz und Handwerk (Erzählungen: Eine Gewissensfrage; Der Kuli; Cordelia; Ein Almosen; Der Wahlkandidat; Das Portrait) (Engelhorn's allgemeine Roman-Bibliothek, 1909)

— Der Emigrant (2 Bde., zusammengebunden) (Engelhorn's allgemeine Roman-Bibliothek, 1909)

— Das Mädchen von heute (Interterritorialer Verlag »Renaissance«)

— Stille Wasser (Verlag Continent)

— Der Sachverständige und andere Erzählungen (diese sind: Der Strafaufschub; Die Spießgesellin; Simone) (Verlag Weltgeist-Bücher)

— Verträumtes Herz (Phönix-Verlag), viel später erneut aufgelegt »Ein Frauenherz«

— Lazarine (Amalthea Verlag, 1923)

nicht aufgefundene Veröffentlichungen deutscher Sprache: Ein grausames Rätsel (1885?); Der Schüler (1889?); Lügen (1891?); Der Todessinn (1916?)

claude farrère

Claude Farrère

Claude Farrère (= Frédéric-Charles-Pierre-Edouard Bargone) 1878-1957

Claude Farrère (= Frédéric-Charles-Pierre-Edouard Bargone) 1878-1957

Farrère ist hierzulande und selbst in Frankreich nahezu unbekannt geblieben. Und das obwohl seine Werke höchste Aufmerksamkeit verdienen. Dazu zählen aufgrund seines Einfühlungsvermögens und seiner Weltoffenheit: Fräulein Dax; Ein junges Mädchen reiste; Die Verbündeten; Rivalinnen; Opium; Die Schlacht (späterer deutschsprachiger Titel: Marquise Yorisaka); Der letzte Gott; Seeräuber; Kulturmenschen; Der Mann, der den Mord beging; Aus vier Weltteilen; Die Todgeweihten. Überaus obskur und schwer verdaulich dagegen: Das Geheimnis der Lebenden.

Der Roman »Der Mann, der den Mord beging«, in dem Archibald W. Falkland (englischer Direkter der ottomanischen Staatsschuldenverwaltung), dessen Frau und dessen Geliebte im Mittelpunkt stehen, wurde 1920 von George Fitzmaurice unter dem Titel »The Right to Love« verfilmt (in der weiblichen Hauptrolle May Murray). Im Roman zieht ein psychischer Mord einen fysischen nach sich — der Titel ist somit zweideutig. Der Roman zeichnet mitsamt seinem spannenden Inhalt ein eindrucksvolles Bild dort, wo Europa und die Türkei mit ihren verschiedenen Kulturen zusammenstoßen, in Istanbul. Für Fitzmaurice war es übrigens das Regie-Debüt seiner außerordentlichen Karriere, »Mata Hari« war wohl seine bekannteste Produktion.

charles-pierre baudelaire

Charles-Pierre Baudelaire

Charles-Pierre Baudelaire (1821-1867)

Einiges Bemerkenswertes:

— »Eine der Nachteile des Haschisch besteht darin, daß es eine antisoziale Wirkung hat, wohingegen der Wein tief menschlich ist, ich wage fast zu sagen, er ist wie ein Mann der Tat. … Wein steigert die Willenskraft, Haschisch zerstört sie. Wein ist eine Hilfe für den Körper; Haschisch ist eine Waffe zum Selbstmord. Wein ist gut und gesellig; Haschisch isoliert.« (März 1851)

— »Eine der Nachteile des Haschisch besteht darin, daß es eine antisoziale Wirkung hat, wohingegen der Wein tief menschlich ist, ich wage fast zu sagen, er ist wie ein Mann der Tat. … Wein steigert die Willenskraft, Haschisch zerstört sie. Wein ist eine Hilfe für den Körper; Haschisch ist eine Waffe zum Selbstmord. Wein ist gut und gesellig; Haschisch isoliert.« (März 1851)

— »… Sie [George Sand] hat den berühmten flüssigen Stil, der dem Bürger so sehr gefällt. Sie ist dumm, plump, sie ist geschwätzig; ihre moralischen Begriffe sind von der gleichen Tiefe wie die der Hausmeister und der ausgehaltenen Mädchen. Was sie über ihre Mutter sagt. Was sie über die Dichtung sagt. Ihre Liebe zu den Arbeitern.

Daß sich einige Männer in diese Kloake vernarren konnten, ist wohl ein Beweis für den Tiefstand der Männer unseres Jahrhunderts. …

Man sehe auf George Sand. Sie ist vor allem und mehr als alles andere ein großes Schaf, aber sie ist besessen. Niemand anders als der Teufel hat ihr eingeredet, ihrem guten Herzen und ihrem gesunden Menschenverstand zu vertrauen, damit sie auch alle übrigen Schafsköpfe überrede, ihrem guten Herzen und ihrem gesunden Menschenverstand zu vertrauen.

Ich kann an diese blöde Kreatur nicht ohne einen gewissen Schauder des Entsetzens denken. …«

— »Ihr ziviliserten Völker, die ihr immer so dünkelhaft von Wilden und Barbaren redet, sehr bald schon werdet ihr, wie Barbey d'Aureville sagt, unter das Niveau von Götzendienern herabgesunken sein.«

Näheres über Baudelaire in »Baudelaire 1848 — Gedichte der Revolution«; herausgegeben und kommentiert von Oskar Sahlberg, Wagenbach Verlag, 1977 —

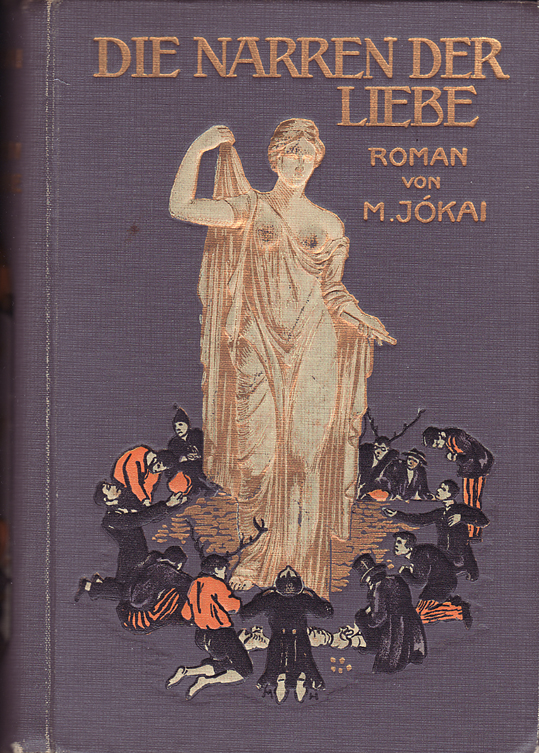

literatur-jókai

Mór Jókai

Der Ungar Mór Jókai (1825-1904) [in alten deutschsprachigen Ausgaben: Maurus oder auch Moritz Jökai] war ein unglaublicher Verfasser und das beileibige nicht nur quantitativ (über 300 Werke). Noch weit mehr muß die Recherchearbeit erstaunen, die er sich für den realtätsgetreuen Inhalt beziehungsweise Inhaltsteil seiner Geschichten gemacht haben muß. Wirklichkeitsnähe schließt Gesellschaftskritik ein, ja fordert sie geradezu heraus. Ein glänzendes Beispiel ist der Roman »Die Narren der Liebe« (1868). »…Ich will mich lediglich über gesellschaftliche Gruppen äußern, deren gleiches Empfinden über gemeinsame Ideen sie dazu drängt, sich vereint um denselben Tisch zu setzen, deren Glieder sich einander aufsuchen, ohne speziell gute Freunde, und miteinander in Streit geraten, ohne eigentliche Feinde zu sein; und so wird der gemeinsame Gegenstand des Anreizes wie des Kampfes zur Grundlage ihres täglichen Lebens, während die außerhalb Stehenden diese Art von Tätigkeit als nichtig belächeln« (S.9) Es handelt sich dabei um eine ganze Anzahl ungarischer Klubs. Der Klub »Die Narren der Liebe« ist ein solcher. Er lobt fünfjährlich einen Preis für eben einen außerordentlichen Narren der Liebe aus. Nach der gleichsam einleitenden Vorstellung zweier solcher Esel beginnt der eigentlich Roman, der anhand der Triebkraft der Liebe ein ebenso vielschichtiges wie detailliertes Bild der damaligen Verhältnisse in Ungarn aufzeichnet.

Der Ungar Mór Jókai (1825-1904) [in alten deutschsprachigen Ausgaben: Maurus oder auch Moritz Jökai] war ein unglaublicher Verfasser und das beileibige nicht nur quantitativ (über 300 Werke). Noch weit mehr muß die Recherchearbeit erstaunen, die er sich für den realtätsgetreuen Inhalt beziehungsweise Inhaltsteil seiner Geschichten gemacht haben muß. Wirklichkeitsnähe schließt Gesellschaftskritik ein, ja fordert sie geradezu heraus. Ein glänzendes Beispiel ist der Roman »Die Narren der Liebe« (1868). »…Ich will mich lediglich über gesellschaftliche Gruppen äußern, deren gleiches Empfinden über gemeinsame Ideen sie dazu drängt, sich vereint um denselben Tisch zu setzen, deren Glieder sich einander aufsuchen, ohne speziell gute Freunde, und miteinander in Streit geraten, ohne eigentliche Feinde zu sein; und so wird der gemeinsame Gegenstand des Anreizes wie des Kampfes zur Grundlage ihres täglichen Lebens, während die außerhalb Stehenden diese Art von Tätigkeit als nichtig belächeln« (S.9) Es handelt sich dabei um eine ganze Anzahl ungarischer Klubs. Der Klub »Die Narren der Liebe« ist ein solcher. Er lobt fünfjährlich einen Preis für eben einen außerordentlichen Narren der Liebe aus. Nach der gleichsam einleitenden Vorstellung zweier solcher Esel beginnt der eigentlich Roman, der anhand der Triebkraft der Liebe ein ebenso vielschichtiges wie detailliertes Bild der damaligen Verhältnisse in Ungarn aufzeichnet.

Doch keineswegs allein Ungarn selber ist für Jókai von Interesse. »Die letzten Tage der Janitscharen« beispielsweise beleuchtet die Herrschaft Ali Paschas über weite Teile Griechenlands unter der osmanischen Herrschaft. Den Aufstieg von Ali Pascha bis zu seinem schmählichen Ende in Ioannina hat Jókai glänzend recherchiert, unter anderem mithilfe der Augsburger Allgemeinen, was er mehrmals in Fußnoten belegt. Ja, damals, in den 1820er Jahren hatte diese Zeitung offenkundig noch etwas auf sich gehalten und war nicht wie heute ein purer deutscher Propagandafetzen.

An der Revolution von 1848/49 hatte er sich begeistert beteiligt, wurde darob verhaftet und eingesperrt. Seine Frau Rosa Laborfalvi bestach die Wächter und konnte ihn so befreien. Danach verlegte es sich auf seinen literarischen Tätigkeiten, wiewohl er lange Zeit aufgrund seiner publizistischen Popularität Abgeordneter (auf der antikonservativen Seite versteht sich) war. Seine Literatur war ja nicht weniger politisch und bahnte fruchtbaren Boden für die ungarische Räterepublik 1919 sicherlich mit.

Mit den historisch-politischen Romanen Jókais kann, so fesselnd sie geschrieben sind, das Interesse an den gesellschaftlichen Verhältnissen und damit, bezogen auf heute, an ihrer Kritik erwachsen.

»Die Dame mit den Meeraugen« ist eine ihn faszinierende Bekanntschaft, die ihn zeit seines Lebens bis zu ihrem Tode verfolgt hat. Erzsike, die manche Männer zu ihrem Unglück erobert hat, ihn aber nie erlangen konnte, es sei denn als guten Freund und Berater. So eindrucksvoll sie war, konnte er nicht umhin, schließlich ihre Geschichte und am Rande die seine niederzuschreiben. Ein brillantes Werk, wie es das Leben nur sehr selten, wenn überhaupt darbietet. (Dt. Ausgabe bei Philipp Reclam jun., ohne Jahresangabe, um 1900)

Wie so gut wie jeder gesellschaftskritische Schriftsteller ist Jókai hierzulande nahezu unbekannt (beim deutschen Bildungsangebot nicht weiter verwunderlich). So hat der Corvina Verlag in Budapest (noch unter der realsozialistischen Regierung) selbst einige Übersetzungen ins Deutsche vorgenommen. Noch eine bemerkenswerte Sentenz: »Ich mißachte allen Luxus, mit Ausnahme der Muße für Kopfarbeit. Die Meisten lieben Luxus, weil sie ihres Hirns entbehren können.«

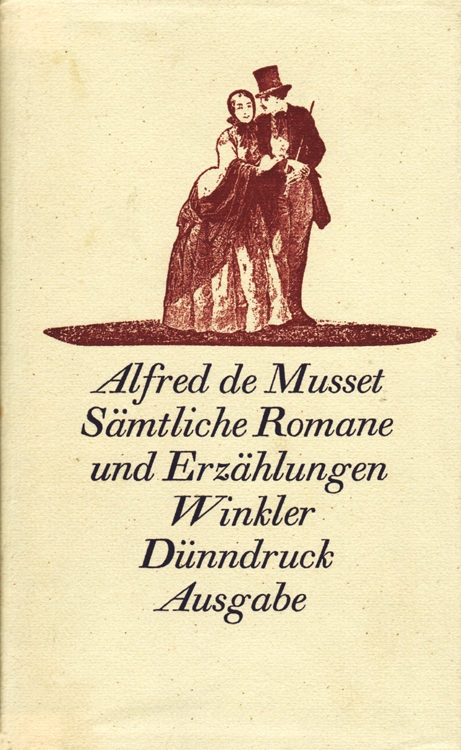

literatur-musset

Alfred de Musset

Alfred de Musset (1810-1857) ist eine der markantesten Figuren unter den Literaten des 19. Jahrhunderts. Im Unterschied zu den Dramen des Dichters, die zu den meistgespielten des französischen Theaters zählen, erscheint jedoch das Erzählwerk Mussets interessanter. »Meine Hauptaufgabe wird es sein, gegen den [gesellschaftlich etablierten] Verstand zu arbeiten«, bekennt Musset in einem seiner Gedichte. Sein erzählerisches Werk ist derselben antirationalen Haltung verpflichtet. Allerdings äußert er sich in seinen Werken im Gegensatz zu Balzac weniger in Gesellschaftskritik, vielmehr in einem Rückzug in die Innerlichkeit, was sich manifestiert sich bereits in der Themenwahl manifestiert, die sich auf die enge Basis der Liebeserfahrung beschränkt. Liebe, Leidenschaft, Eifersucht, Schmerz, Erinnerung — das sind die Themen, die Musset aufgreift und ganz im Sinne seiner Zeit verarbeitet. Über Chateaubriands Formel des »vogue des passions« hinaus, die für das Lebensgefühl einer Epoche stand, analysiert Musset, der »klassischste unter den Romantikern« (der Literaturhistoriker Désiré Nisard), jedoch gleichzeitig die Weltschmerzstimmung seiner Generation, die er auf die gesellschaftliche und politische Umbruchsituation zurückführt.

Alfred de Musset (1810-1857) ist eine der markantesten Figuren unter den Literaten des 19. Jahrhunderts. Im Unterschied zu den Dramen des Dichters, die zu den meistgespielten des französischen Theaters zählen, erscheint jedoch das Erzählwerk Mussets interessanter. »Meine Hauptaufgabe wird es sein, gegen den [gesellschaftlich etablierten] Verstand zu arbeiten«, bekennt Musset in einem seiner Gedichte. Sein erzählerisches Werk ist derselben antirationalen Haltung verpflichtet. Allerdings äußert er sich in seinen Werken im Gegensatz zu Balzac weniger in Gesellschaftskritik, vielmehr in einem Rückzug in die Innerlichkeit, was sich manifestiert sich bereits in der Themenwahl manifestiert, die sich auf die enge Basis der Liebeserfahrung beschränkt. Liebe, Leidenschaft, Eifersucht, Schmerz, Erinnerung — das sind die Themen, die Musset aufgreift und ganz im Sinne seiner Zeit verarbeitet. Über Chateaubriands Formel des »vogue des passions« hinaus, die für das Lebensgefühl einer Epoche stand, analysiert Musset, der »klassischste unter den Romantikern« (der Literaturhistoriker Désiré Nisard), jedoch gleichzeitig die Weltschmerzstimmung seiner Generation, die er auf die gesellschaftliche und politische Umbruchsituation zurückführt.

Der Roman »Bekenntnisse eines Kindes seiner Zeit«, einer der größten zeitgenössischen Bucherfolge, ist ebenso poetische Schilderung des »mal du siècle« wie gesellschaftskritische Bestandsaufnahme. Der autobiografische Hintergrund, Mussets berühmte und 1834 in einem Zerwürfnis endende Liebesbeziehung zu George Sand, weitet sich zu einer umfassenden Analyse der seelischen Realität einer Jugend unter der nachnapoleonischen Ära. Auch in den Erzählungen greift Musset — immer im Rahmen der zentralen Liebesthematik — mit Vorliebe aktuelle Fragestellungen auf. Künstlerisch setzt er sich dabei zugleich mit den Produktionszwängen einer aufkommenden Massenliteratur — die erzählende Prosa war Mussets Broterwerb — und dem literarischen Genre des Feuilleton-Romans auseinander. Nach den bekannten Grisetten-Novellen (»Mimi Pinson«) beschließt eine neu entdeckte Erzählung aus dem Spätwerk den Band, der das ganze Spektrum der künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten Mussets sichtbar macht. »Emmeline«, »Der Sohn des Tizian«, »Frédéric und Bernedette«, »Der Mann mit den zwei Geliebten«,und »Piere und Camilla« gehören zweifellos zu den Glanzlichtern französischer Literatur des 19. Jahrhunderts.

Iwan Bloch hat sich ausführlich der Frage gewidmet, ob »Gamiani« oder »Zwei Nächte der Ausschweifung« zum Werk Mussets gehören, gewidmet. In einer ausführlichen Abhandlung konnte er dies nachweisen. Zuhilfe kam ihn da unter anderen (K. M. Kertbeny, Charles Baudelaire und Alfreds Bruder Paul de Musset) Mussets Zeitgenosse Heinrich Heine, der schrieb: "Wenn ich Ihnen [Alfred Meißner] sage, daß seine einzige größere Produktion aus neuerer Zeit dem bedenklichen Genre angehört, wissen Sie genug. Das Ding heißt »Deux nuits d'excès« Sie können es sich bei geheimen Verschleißern schmutziger Ware im Palais Royal verschaffen. Es ist ein Büchlein, das Kaiser Tiber auf Capri jedenfalls in seine Handbibliothek aufgenommen hätte." (Alfred Meißner, Geschichte meines Lebens, Band 1, Hofbuchhandlung Prochaska, Wien/Teschen, 1884) Nachzulesen ist Blochs Recherche in der Gamiani-Ausgabe des Parkland Verlags, Stuttgart, 1992.

Der Verfasser der zeitnahen, ausführlichen Musset-Biografie ist Paul Lindau (Hofmann & Comp., Berlin, 1877).

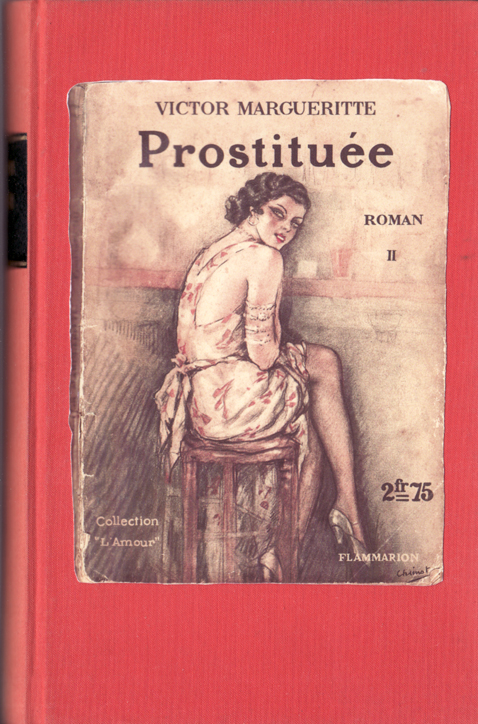

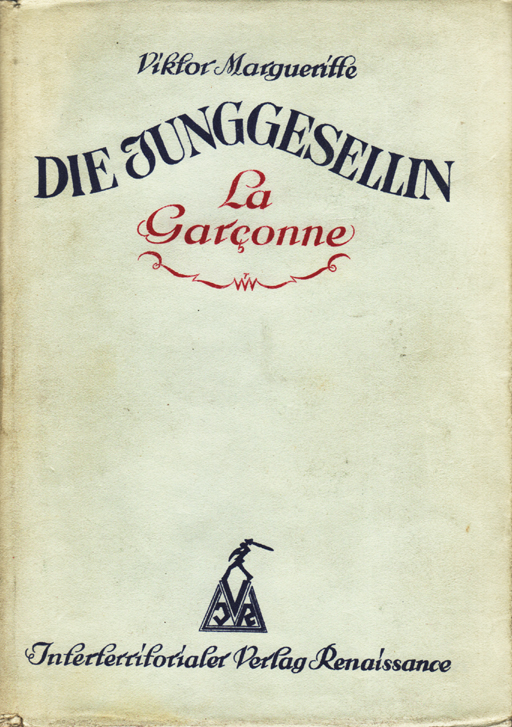

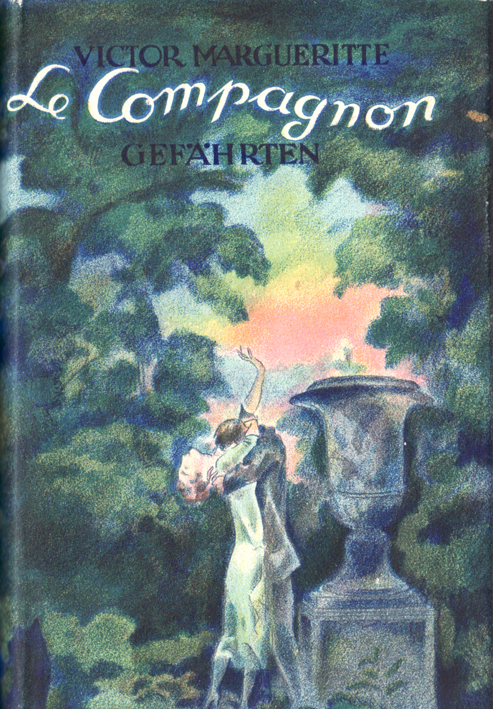

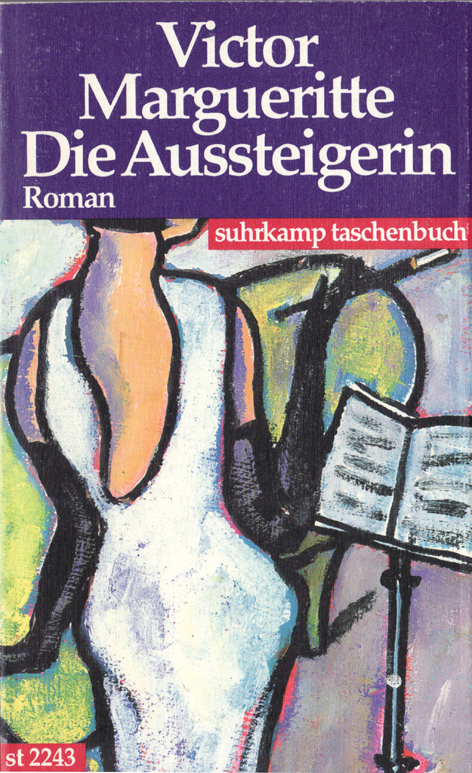

literatur-margueritte

Victor Margueritte und Paul Margueritte

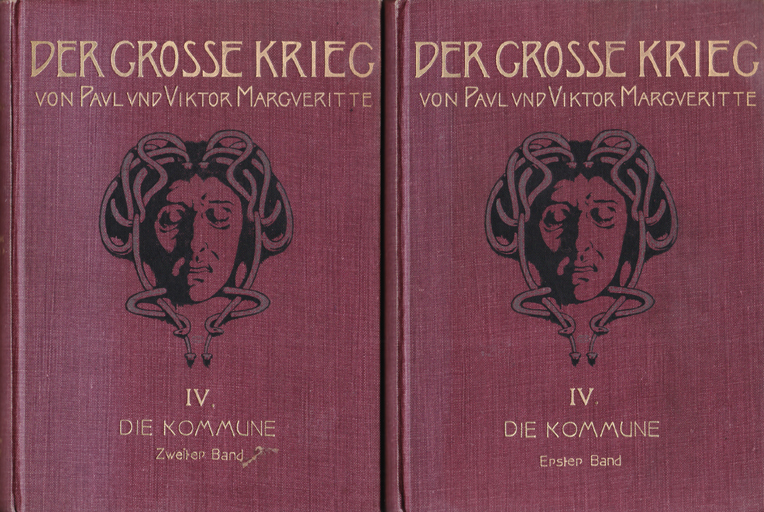

Victor Margueritte (1866-1943) wuchs zusammen mit seinem Bruder Paul Margueritte (1866-1955) auf, als der letzte Krieg, der deutsch-französische Krieg 1870/1871 Tagesgespräch war, zumal dessen Wunden ja noch nicht vernarbt waren. Und sie wurden nicht zum oberflächlichen Kriegsgegner, zu idealistischen Friedensaposteln. Vielmehr zu Kriegsgegnern, die den Ursachen für Krieg auf die Spur gehen wollten. Davon sorgt ihr großes Werk, »Der große Krieg« (Une Epoche), 4 Bände in 8 Büchern. Die ersten beiden tragen den Titel »Der Unstern«, die zweiten beiden »Die Stücke des Schwertes«, die dritten beiden »Brave Kerle« und die vierten beiden »Die Kommune« (dt. Ausgabe im Verlag Hermann Seemann Nachf., Leipzig, 1903).

Victor Margueritte (1866-1943) wuchs zusammen mit seinem Bruder Paul Margueritte (1866-1955) auf, als der letzte Krieg, der deutsch-französische Krieg 1870/1871 Tagesgespräch war, zumal dessen Wunden ja noch nicht vernarbt waren. Und sie wurden nicht zum oberflächlichen Kriegsgegner, zu idealistischen Friedensaposteln. Vielmehr zu Kriegsgegnern, die den Ursachen für Krieg auf die Spur gehen wollten. Davon sorgt ihr großes Werk, »Der große Krieg« (Une Epoche), 4 Bände in 8 Büchern. Die ersten beiden tragen den Titel »Der Unstern«, die zweiten beiden »Die Stücke des Schwertes«, die dritten beiden »Brave Kerle« und die vierten beiden »Die Kommune« (dt. Ausgabe im Verlag Hermann Seemann Nachf., Leipzig, 1903).

Victor Margueritte veröffentlichte dann zum 1. Weltkrieg ein weiteres Buch mit dem Titel »Vaterland« (1930), in dem er im Vorwort schreibt: "…Wiederum schwebt über Europa der Schatten des Mordgeiers. Zwischen den Stacheldrähten ihrer Vorurteile und ihrer vermeintlichen Pflichten eingezwängt, unfähig sich miteinander zu verständigen, finden die Regierungen keinen anderen Weg zur Rettung der Völker, als deren Vernichtung. Sie sind bereit rücksichtslos von all den Giftstoffen Gebrauch zu machen, welche ihnen die käufliche Wissenschaft zur Verfügung stellt, um die Kunst des Mordens zu vervollkommnen.

Diese Kunst hat bereits eine solche Höhe erreicht, daß sie von nun an imstande ist, ganze Völker mitsamt ihren Regierungen dem schrecklichen Tode preiszugeben. … Entweder gelingt es den Völkern, den Krieg zu besiegen, und sie weigern sich von nun an, ihn vorzubereiten und zu führen, oder sie fallen in den Urzustand zurück, und der menschliche Fortschritt versinkt in der Tiefe.

Sechzig Jahre sind es her, seit meine Mutter nach Sedan den Trauerschleier nahm; dann wurde uns das Schauspiel der zwischen 1914 – 1918 errichteten Leichenhügel geboten; dann kam die Erkenntnis, was ein chemischer Krieg den »Vaterländern« und der Menschheit bringen würde. Und dann kam aus der Tiefe der Hauch, der die Hoffnung der Welt über alle Gräber hinweg zum Ideal der Verbrüderung durch Arbeit und Frieden mitriß — all das hat mich überzeugt, daß es nur von uns abhängt, daß der blutige Alpdruck schwinde.

Von all meinen Büchern werden manche Verblendete dem Sohn des Generals Margueritte dieses am meisten verübeln. Mir jedoch scheint, daß kein bisher in meinen Werken verfolgtes Ziel des Namens, den ich trage, würdiger ist als dieses… Es ist ein Alarmschrei, in den ich mein Bestes gelegt habe, damit sich die langsame, aber unaufhaltsame Bildung des Menschheits-Vaterlandes vollziehe, bevor Niewiedergutzumachendes geschehen ist. ….

P.S. Seit diese Zeilen geschrieben sind, traten einige Entspannungssymptome in Erscheinung. Überall haben die Pazifisten ihre Stimme erhoben. Der Pulsschlag der Völker zeigte den Regierungen, daß das verhängnisvolle Fieber im Steigen begriffen ist: nun verabreichen sie Chinin. England weist die Bündnispolitik zurück. Mussolini legt die Trompete beiseite und spielt Flöte, Polen unterzeichnet den Schiedsgerichtsbarkeitspakt. Die Sowjetunion ist zur Teilhabe an den Erörterungen einer wirtschaftlichen Verständigung eingeladen. Briand erschöpft sich in erschütternden Mahnungen… Heißt das alles, daß die allgemeine Abrüstung nun gesichert ist? Nein. Ein blauer Fleck am Himmel bedeutet noch kein Ende des Gewitters. Es bleibt die Pflicht der Männer guten Willens, ihre Aufgabe unermüdlich weiter zu verfolgen! Denn nichts ist geändert an den tiefen Ursachen des Übels [Hervorhebung im Original]. Infolgedessen ist auch an den Forderungen dieses Buches nichts zu ändern. 23. Januar 1931"

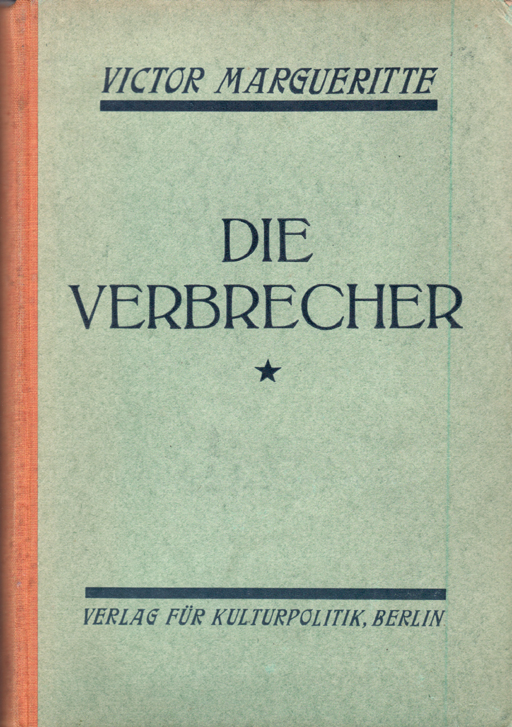

In dem Buch »Die Verbrecher« macht Margueritte deutlich, daß die Herrscherfiguren nichts anderes sind als die Charaktermasken ihrer Staaten und ihres nationalen und damit unmittelbar verbundenen imperialistischen interesses: "Alle bezeichnen weniger die bluttriefenden Herrscher, die sie waren, als die Imperialismen, deren Abbild sie sind."

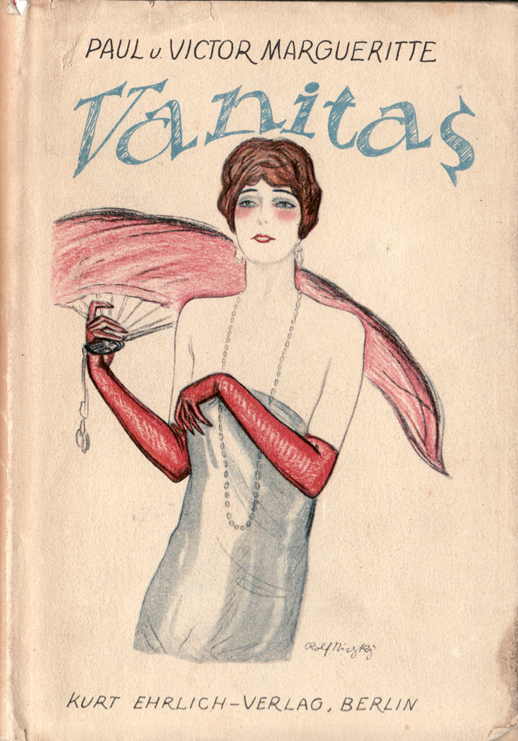

Das zweite Hauptthema, dem sich die Gebrüder Margueritte und insbesondere Victor widmeten, war die Situation der Frau. Dabei ist seine Trilogie hervorzuheben: Band 1 »La Garconne« »Die Junggesellin«, Band 2 »Le Compagnon« »Gefährten« und Band 3 »Le Couple« »Der Weg der Frau«. Leider fand lediglich der erste Band im Nachkriegsdeutschland eine Neuauflage (»Die Aussteigerin«, Suhrkamp Verlag — jedoch nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Filmtitel des Lebensberichts einer Prostituierten »Die Verweigerung« von Jeanne Cordelier). Nur ein weiteres Buch gelangte in der BRD zu einer Neuauflage, nämlich »Dein Körper gehört dir« (Ullstein-TB). Zusammen mit Paul schrieb er zum Thema Frau »Vanitas — Die Welt der Eitelkeiten« und »Zwei Frauenleben«.

Mit »Prisma« schrieben die Brüder eine Charakterstudie des jungen Mannes von heute. »In den femmes nouvelles [nicht auf dt. erschienen] haben wir den Versuch angestellt, auf die Französin übertragen, einige der Typen der new women zu skizzieren, wie sie für uns den Wechsel der Sitten und den langsamen Fortschritt bezeichnen. — Wir haben uns hier bemüht, neben dem uralten Egoismus des männlichen Geschlechts sowohl die Affenliebe der Mütter, die eines der Hauptlaster unserer häuslichen Erziehung bildet, als auch die verweichlichende Mitgiftjägerei, die ein Makel unserer zeitgenössischen Ehe ist, zu geißeln.« (Vorwort)

»Die Weltkinder«, »Die große Familie«, »Poum — Roman eines Knaben« sowie »Aristide Briand [u.a. Außenminister und Ministerpräsident]« sind weitere ins Deutsche übertragene Bücher eines weit umfangreicheren Gesamtwerks.

literatur-onetti

Juan Carlos Onetti

Juan Carlos Onetti (1909-1994) ist der nach Benedetti bekannteste Schriftsteller aus Uruguay. Wie Benedetti arbeitete er für die Zeitung Marcha und später für die Zeitung Brecha. Die uruguayische Militärjunta nahm ihn 1974 fest. Sie verhaftete kurzerhand die gesamte Jury eines Literaturwettbewerbs, der er angehörte, aufgrund eines ihr gegenüber kritischen Beitrags von Nelson Marra. Onetti wurde unter anderem in der psychiatrischen Anstalt Colonia Etchepare festgehalten, insgesamt 6 Monate, bevor er aufgrund von Gesuchen von Gabriel García-Márquez, Mario Benedetti, Mario Vargas Llosa (dieser verehrte ihn besonders) und anderen entlassen wurde und ins Exil nach Madrid ging.

Die seinem Werk zu entnehmende Gesellschaftskritik nimmt sich insbesondere das drangsalierte, ja tyrannisierte Individuum vor. Sowohl in seiner passiven wie aktiven Form ist es eine Ausgeburt des politökonomischen Zustände. Nur sehr selten und in wenigen lichten Momenten erblickt es sein Dasein als Verfügungsmasse von Staat und Kapital und noch seltener bleiben ihm Möglichkeiten, sich zu einer Gegenwehr aufzuraffen, über eine solche nachzudenken. Allzuoft verstrickt es sich neben den alltäglichen Notwendigkeiten in alltäglichen Nebensächlichkeiten.

Explizit politische Stellungnahmen gab er nur selten ab. Auch sein Roman »Für diese Nacht« (verfilmt von Werner Schroeter), welcher den Spanischen Bürgerkrieg zum Inhalt hat, wollte er nicht als politisch engagiertes Buch verstanden wissen: Literatur sollte seiner Meinung gebührend distanziert sein. Nichtsdestotrotz wußte er stets, wo er stand: Wie er seinerzeit auf Seiten der Juden gegen Hitler stand, so stehe er heute — einer Äußerung im Jahre 1989 zufolge — auf Seiten der Palästinenser.

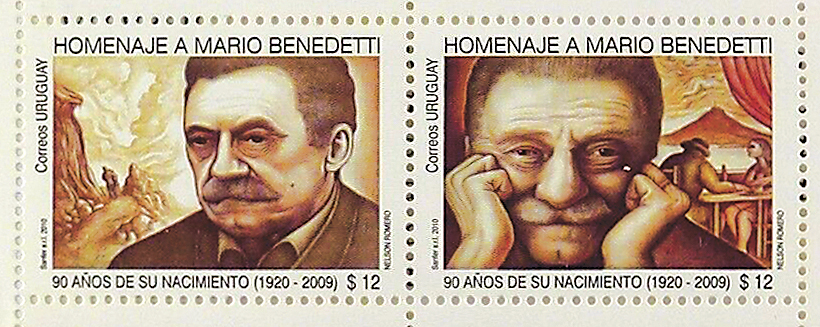

literatur-benedetti

Mario Benedetti

Mario Benedetti (1920-2009), geboren in Paso de los Toros in Uruguay, ist einer der meistgelesenen Autoren in Lateinamerika. Er hat Erzählungen geschrieben, Romane, Gedichte, Essays, Chroniken, Filmskripts, Liedtexte, einen »Roman in Gedichtform« (ein eigentliches Epos) und Theaterstücke. Von 1945 bis 1974 arbeitete er auch journalistisch für die uruguayische Wochenzeitung Marcha und engagierte sich, vor allem in den Jahren 1971 bis 1973, in der konkret politischen Arbeit, siehe den Nachruf weiter unten.

»Sind Intellektuelle und Künstler zu einem elitären Verhalten verurteilt? Sollen sie sich, resignierend angesichts der Schwierigkeiten, die eine politische Basisarbeit mit sich bringt, an ihren Schreibtisch klammern, hinter ihren theoretischen Arbeiten verschanzen oder in eine Fantasiewelt abheben? Oder soll der Schriftsteller im Gegenteil — und sei es um den Preis des eigenen Gleichgewichts — eifrig politische Aktivitäten entfalten und dabei riskieren, daß er sich fühlt wie ein Fisch auf dem Trockenen? Ist es für den politisch engagierten Schriftsteller unumgänglich, daß er sich nur noch in Politliteratur und Pamflet ausdrückt?« (Klappentext des Buches »Literatur und Revolution«)

Benedetti: »Kultur, in der revolutionären Auffassung muß — in jedem Land, zu jeder Zeit — die Revolution selbst zu ihrem wichtigsten und entscheidendsten Kulturereignis machen. Denn sie ist das einzige Ereignis, das fähig ist, Kultur zu einem Allgemeingut zu machen, in ein vordringliches gesellschaftliches Bedürfnis zu verwandeln. Ohne Revolution bleibt Kultur immer Privileg, auf einer Ebene, zu der die Gesellschaft als Ganzes keinen Zutritt hat. Ohne Revolution bleibt Kultur immer Privileg, auf einer Ebene, zu der die Gesellschaft als Ganzes keinen Zutritt hat. Ohne Revolution bleibt Kultur auch noch in ihren positivsten Erscheinungen ein von der herrschenden Klasse geschaffenes und gehandhabtes Instrument und daher direkt oder indirekt deren Interessen unterworfen.«

Nachruf: "Als nach der Totenwache im Kongreß von Montevideo Marios Sarg zum Friedhof gefahren wurde, standen die Menschen an der Avenida de los Libertadores Spalier. Im marmorkühlen Parlamentspalast hatten die Kulturschaffenden, die Regierenden, Gewerkschafterinnen und linken Aktivistinnen Mario Benedetti ihren letzten Gruß erboten. Draußen traten Arbeiter in blauer Kluft aus den nahen Autowerkstätten, Bauarbeiter von ihren Gerüsten, Tränen in den Augen, Schulkinder in ihren weißen Kitteln mit seinen Gedichten auf Blättern geschrieben, die sie wie Fahnen hochhielten … ein Menschenmeer, dem Trauergefolge nachziehend, gab Mario Benedetti das letzte Geleit. Ein Volk, das sich mit seinem Dichter identifiziert.

Nachruf: "Als nach der Totenwache im Kongreß von Montevideo Marios Sarg zum Friedhof gefahren wurde, standen die Menschen an der Avenida de los Libertadores Spalier. Im marmorkühlen Parlamentspalast hatten die Kulturschaffenden, die Regierenden, Gewerkschafterinnen und linken Aktivistinnen Mario Benedetti ihren letzten Gruß erboten. Draußen traten Arbeiter in blauer Kluft aus den nahen Autowerkstätten, Bauarbeiter von ihren Gerüsten, Tränen in den Augen, Schulkinder in ihren weißen Kitteln mit seinen Gedichten auf Blättern geschrieben, die sie wie Fahnen hochhielten … ein Menschenmeer, dem Trauergefolge nachziehend, gab Mario Benedetti das letzte Geleit. Ein Volk, das sich mit seinem Dichter identifiziert.

Seine Feder versprühte Gegengift gegen die Resignation, die Frivolität, die Heuchelei der Herrschenden. Dem neoliberalen »rette sich, wer kann«, setzte er poetisch ein »rette dich nicht« entgegen.

Obwohl immer politisch engagiert, hat er nie ein Amt übernommen, wirkte stets an der Basis. Er war er Mitbegründer von Marcha, der wichtigsten linken Zeitschrift Uruguays, gehörte, als sich alle linken Gruppen 1971 in der Frente Amplio vereinigten, der Bewegung 26 de Marzo an, damals politischer Arm der Tupamaros in der Frente.

Nach dem Militärputsch 1973 floh Mario nach Buenos Aires. Als die Diktatur auch dort Jagd auf uruguayische Oppositionelle machte, entkam er nach Peru. Auch da konnte er nicht lange bleiben, von einem Tag zum anderen wurde er 1977 ausgewiesen. Er ging nach Kuba, arbeitete dort in dem von ihm mitbegründeten Kulturinstitut Casa de las Aradricas. Ab 1980 lebte er in Spanien, unterstützte von dort aus den Kampf gegen das Terrorregime in Uruguay. 1983, die Diktatur lag in den letzten Zügen, kehrte Mario nach Montevideo zurück und beteiligte sich an der Gründung der linken Wochenzeitung Brecha.

Als die Frente Amplio 2005 an die Regierung kam, wird ihm das Amt des Direktors der Nationalbibliothek angeboten. Aber Mario lehnte ab. Nach der gescheiterten Guerilla, der er nahe gestanden hatte, sah er sich — stets mit den gleichen humanistischen und emanzipatorischen Zielen — als Sozialist, freilich ohne je Mitglied einer Partei zu werden. Fühlte er sich auch dem politischen Kampf verpflichtet, so wollte er freie Hand für seine Feder haben. Lag doch seine Stärke und Wirksamkeit im geschriebenen Wort.

Davon legen über 80 Bücher Zeugnis ab. Es gibt kaum ein Genre, in dem er sich nicht versucht hätte. Doch in der Poesie war er ein Meister. Mit »La vispera indeleble« (»Der unvergängliche Vorabend«, 1945) begann seine poetische Laufbahn, um Monate nur vor seinem Tod mit »Testimonio de uno mismo« (»Zeugnis seiner selbst«) zu enden.

In den fünfziger Jahren erscheinen seine »Poemas de la oficina«, (»Bürogedichte«), die Novelle »La tregua« (»Die Gnadenfrist«, 1960), der kritische Essay »El País de la cola de paja« (»Das Land des schlechten Gewißens«) und der Erzählband »Montevideanos«. Die unterschiedlichen Bücher gaben seiner Besorgnis und Anklage Ausdruck angesichts der Identitätskrise einer Gesellschaft, die anfing, auseinander zu brechen. Uruguay — »das einzige Büro in der Welt, das die Kategorie einer Republik erlangt hat« — und die Mentalität des Uruguayers als die eines Büroangestellten, den Verlust des kulturellen Erbes und die schäbige Mittelmäßigkeit, nahm Benedetti unter die Lupe in einer Zeit der Stagnation und des moralischen Verfalls. Bei aller ätzenden Kritik aber ließ er eine Lücke des Ausblicks auf einen Wandel offen.

Im Exil wurde sein Stil mehr reflexiv. Es erschien der Erzählungenband »Con y sin nostalgia« (»Mit und ohne Sehnsucht«) und der Roman »Primavera con una esquina rota«, (»Frühling im Schatten«, 1982). Als Parabel für die vom autoritären Regime forcierte Fragmentierung der Gesellschaft steht hier der Zerfall einer Beziehung. Bemerkt doch Benedetti, daß er selbst und auch sein Land sich verändern.

Man sagt

Man sagt

daß nach zehn Jahren alles sich geändert hat

drüben

Man sagt

daß der Boulevard ohne Bäume ist

und wer bin ich daran zu zweifeln

bin nicht auch ich ohne Bäume

und ohne Erinnerung an die Bäume

die wie man sagt

nicht mehr da sind.

Er fand es bestätigt, als er heimkehrte, das Gemeinschaftsgefühl und die Solidarität waren unter Terror und Furcht der zwölf bleiernen Jahre erstickt. Sie mußten erst wiedererweckt werden, und dazu trugen — nun im desexilio, der Zeit der »Entexilierung« — auch seine Gedichte und Erzählungen, seine Filme und Theaterstücke bei.

Besonders waren es seine Gedichte, die, vertont, in den Allgemeinbesitz der Uruguayerinnen übergingen. Das Duo »Los Olimareñios«, Daniel Viglietti und andere machten aus ihnen bekannte Lieder. Rezitation und Konzerte im Dialog von Benedetti und Viglietti gab es häufiger. Oft zu dem Zweck, Gelder für die Organisation der Familienangehörigen der Verhaftet- Verschwundenen zu sammeln. Der spendete Mario auch die 30.000 US-Dollar seines in Kuba erhaltenen »Premio José Martí«.

Eben das läßt ihn unter der Plejade der großen Schriftstellerinnen hervorragen: seine Integrität als Mensch. Wie ihn José Saramago in einem Nachruf beschrieb: »Vor allem

war er ein guter Mensch. Nie beugte er sich vor der Macht. Seine Werke werden andere Dichter gebären und so wird er weiterleben.«"

(Ernesto Koch in analyse & kritik, 19.06.2009)