Der deutsche Imperialismus am Beispiel Marokko

unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Sozialdemokratie auf ihrem Weg zu seiner Speerspitze

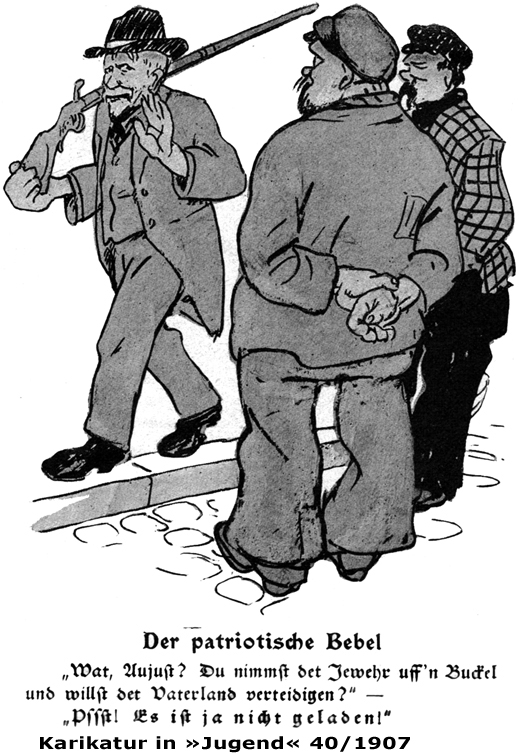

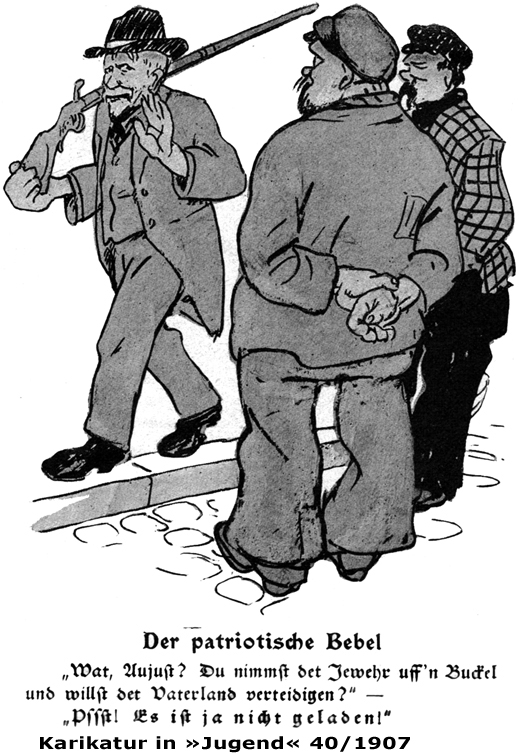

Im Januar diesen Jahres besuchte Entwicklungsministerin Svenja Schulze von der SPD Marokko. In der längst eingerissenen Art, mit als minderwertig eingestuften Staaten umzugehen, verlangte Sie, Marokko möchte Fachkräfte nach Deutschland kommen lassen. Im Gegenzug solle es bereit sein, die für nichtsnutzig erachteten, Hunger leidenden Flüchtlinge zurückzunehmen. Menschenrechtliche Vorhaltungen waren bei dieser befreundeten Diktatur selbstverständlich nicht angebracht. Der Rassismus der Bundesministerin steht übrigens in der schönen Tradition eines früheren SPD-Parteiführers namens Bebel, doch dazu, zu dessen Rede weiter unten.

Wer sich erinnert: Im Rahmen des ›Arabischen Frühlings‹ im Jahre 2011 – exakt 100 Jahre nach der 2. Marokkokrise, auf hier gleich eingegangen werden soll – gab es auch in Marokko einen Aufstand gegen das Regime, der freilich weder vom ›Freien Westen‹ inszeniert noch unterstützt wurde und daher auch rasch niedergeschlagen werden konnte, sehr zum Wohlgefallen unter anderem auch der mit dem Regime solidarischen deutschen Regierung und ihrer kongenialen Öffentlichkeit.

Nun hat es ja sein Gutes, daß ein ambitionierter Staat wie die Bundesrepublik in Rabat wie in anderen afrikanischen Staaten einen autokratisch regierenden Vasallen (samt einer ihm verpflichteten formellen Regierung) sitzen hat, der deutsche Anträge versteht und wohlwollend, das heißt auf Kosten seiner eigenen Bevölkerung und der der Entwicklung des Landes – wie sollte es sich entwickeln, wenn man die Fachkräfte abwandern läßt? Oder soll mit dem Entwicklungsministerium gar Deutschland entwickelt werden? — das umzusetzen verspricht, was von ihm gefordert wird.

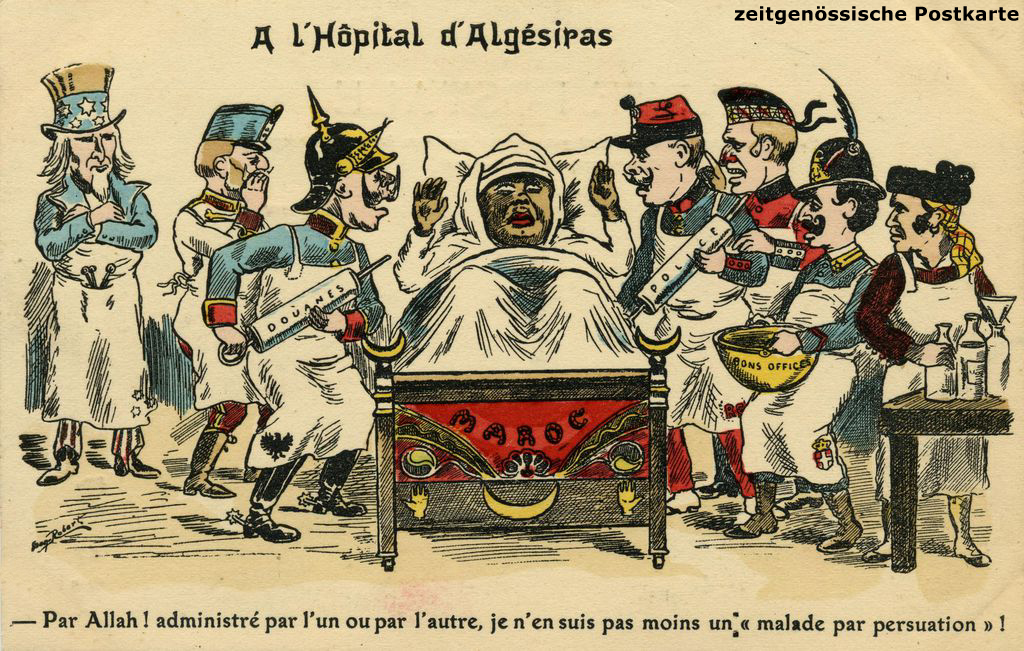

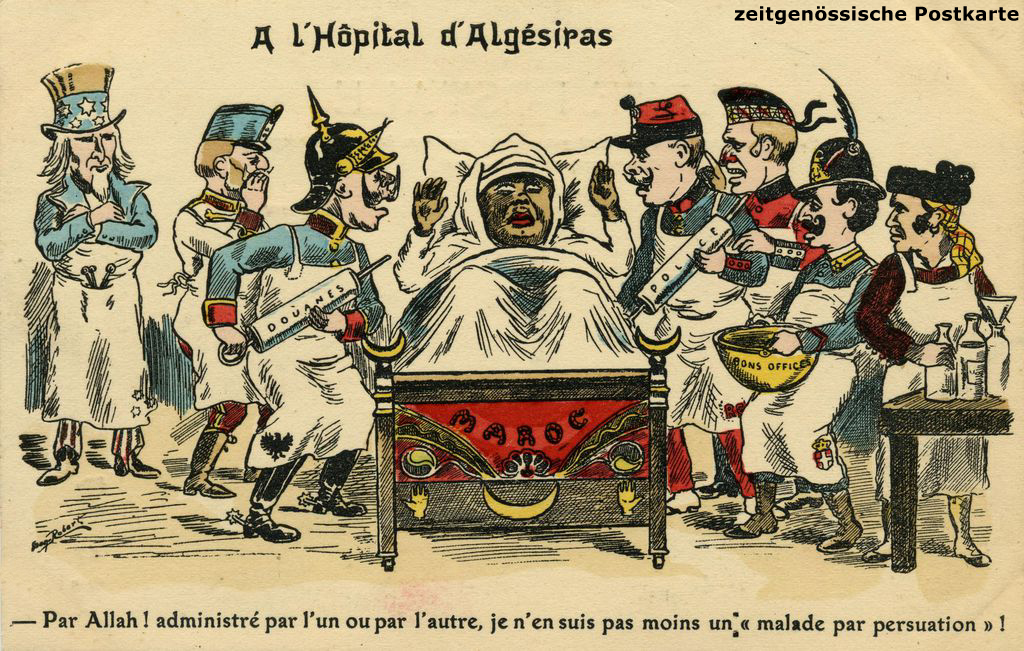

Das war nicht immer so. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts war Marokko sehr umstritten. Zwar gab es auch damals einen Sultan, aber um den hatten sich die imperialistischen Staaten nicht groß geschert, wie sie sich ja überhaupt über die Köpfe der Afrikaner hinwegsetzen zu können glaubten. Kurzum, Afrika war damals aufgeteilt, hauptsächlich unter die beiden Großkolonialisten Großbritannien und Frankreich. Deutschland hatte ebenso große Ansprüche, wähnte sich aber gegenüber den anderen bei der Aufteilung jenes Kontinents zu kurz gekommen zu sein. Jedenfalls erachtete dies das deutsche Kaiserreich damals für einen nicht länger hinnehmbaren Zustand. Marokko, auf das Frankreich nächstliegende Ansprüche erhob – es hatte Westafrika ja größtenteils unter seiner Kontrolle, sollte, so Deutschland den Franzosen keineswegs überlassen werden. Es war Krieg zwischen Deutschland und Frankreich zu befürchten, da keine Seite nachgeben wollte. Am 3. April 1906 einigten sich schließlich die Parteien – neben Frankreich und Deutschland waren auch Spanien, Großbritannien, die USA, Österreich-Ungarn, Italien, Rußland, die Niederlande sowie Marokko selber vertreten –, den Krieg dann doch scheuend im Vertrag von Algeciras nach langwierigen Verhandlungen. Rein formell wurde Marokko Souveränität zugebilligt, die dort verfügten Reformen wurden unter internationale Aufsicht gestellt, die organisierende Polizei wurde an Frankreich und Spanien übertragen. Internationale Handelsfreiheit wurde sichergestellt und zwar ›gleichmäßig‹, was heißen soll: auf alle Staaten entsprechend verteilt. Die Aufsicht darüber wurde einem diplomatischen Korps in Tanger übertragen. Dieses Ergebnis war für die deutschen Ansprüche selbstredend ziemlich erbärmlich.

Und so dauerte es nicht allzu lange, bis es zur 2. Marokkokrise kam. Im April 1911 kam es ob der Eintreibungen von Tributen zu Unruhen durch Einheimische. Deshalb nahm Frankreich eine Expedition in die damalige marokkanische Hauptstadt Fez [auch geschrieben: Fès] vor (Einmarsch am 21.05.), gleichzeitig beschwichtigend, es handele sich nicht um eine Verletzung des 1906 geschlossenen Vertrags. Das sah man in Deutschland anders, zumal Frankreich zunächst keinen Rückzugstermin bekannt geben wollte und später Ausbilder für die marokkanischen Streitkräfte im Lande behalten wollte. Daraufhin wurde der Panzerkreuzer ›Panther‹ vor den besten Atlantikhafen Marokkos, Agadir, geschickt (später abgelöst durch einen namens ›Berlin‹). Nach langwierigem internationalen Gezerre wurde letztendlich noch einmal ein Krieg verhindert. Deutschland erkannte Marokko am 04.11.2011 als Protektorat Frankreichs an und erhielt im Gegenzug ein beträchtliches Gebiet des französischen Kongos – welches die deutsche Kolonie Kamerun, die daran anschloß, fast verdoppelte –, wenngleich der wirtschaftliche Nutzen wenig vielversprechend erschien. Außerdem erhielt es ein Vorkaufsrecht auf das spanische Guinea (heute: Äquatorial-Guinea). Es war einmal mehr klar, daß, wiewohl Deutschland nicht leer ausgegangen war, das für mager angesehene Resultat die Empörung deutscher Nationalisten hervorrief.

Und so dauerte es nicht allzu lange, bis es zur 2. Marokkokrise kam. Im April 1911 kam es ob der Eintreibungen von Tributen zu Unruhen durch Einheimische. Deshalb nahm Frankreich eine Expedition in die damalige marokkanische Hauptstadt Fez [auch geschrieben: Fès] vor (Einmarsch am 21.05.), gleichzeitig beschwichtigend, es handele sich nicht um eine Verletzung des 1906 geschlossenen Vertrags. Das sah man in Deutschland anders, zumal Frankreich zunächst keinen Rückzugstermin bekannt geben wollte und später Ausbilder für die marokkanischen Streitkräfte im Lande behalten wollte. Daraufhin wurde der Panzerkreuzer ›Panther‹ vor den besten Atlantikhafen Marokkos, Agadir, geschickt (später abgelöst durch einen namens ›Berlin‹). Nach langwierigem internationalen Gezerre wurde letztendlich noch einmal ein Krieg verhindert. Deutschland erkannte Marokko am 04.11.2011 als Protektorat Frankreichs an und erhielt im Gegenzug ein beträchtliches Gebiet des französischen Kongos – welches die deutsche Kolonie Kamerun, die daran anschloß, fast verdoppelte –, wenngleich der wirtschaftliche Nutzen wenig vielversprechend erschien. Außerdem erhielt es ein Vorkaufsrecht auf das spanische Guinea (heute: Äquatorial-Guinea). Es war einmal mehr klar, daß, wiewohl Deutschland nicht leer ausgegangen war, das für mager angesehene Resultat die Empörung deutscher Nationalisten hervorrief.

Und damit wären wir bei der innenpolitischen Auseinandersetzung in Deutschland. Der Schriftsteller Arthur Zapp, ein aufmerksamer Beobachter des Zeitgeschehens, hat gerade angesichts der immensen Kriegsgefahr anläßlich der Marokko-Krise einen aufschreienden Roman verfaßt. Der war so antinationalistisch und antimilitaristisch, daß er nur unter einem Pseudonym (V. E. Teranus) veröffentlicht werden konnte (Verlag Continent G.m.b.H. Berlin W 50). Die Schrift trägt den Titel ›Der letzte Krieg‹: Damals nahm Zapp an, daß die Menschheit mit dem anstehenden Krieg noch zur Einsicht kommen könnte. Dies hatte er dann nach dem Weltkrieg revidiert, er hielt noch zwei weitere Weltkriege für nötig, wie er in seinem der Zukunft gewidmeten Roman ›Revanche für Versailles! – Eine Zukunftsvision (1924)‹ kundgab. ›Der letzte Krieg – ein Zukunftsbild‹ wurde während Beendigung der 2. Marokkokrise geschrieben, vielleicht auch schon vor der sich zusammenbrauenden Krise (im Buch selber ist keine Jahreszahl enthalten). Das Werk stellt einen eindringlichen Aufschrei gegen die Kriegshetze in Deutschland dar. Gerade deshalb verdient es noch heute angesichts von Aufrüstung und Kriegshetze, der Waffenlieferungen in Kriegsgebiete und an Diktatoren, ja selbst der Kanonenbootpolitik (jüngst im Roten Meer) der deutschen, sozialdemokratisch geführten Regierung höchste Relevanz!

Hier seien zwei Kapital des heute nicht mehr erhältlichen Romans dokumentiert, und zwar der 1. Abschnitt des 2. Kapitels mit der Rede des Reichskanzlers (Theobald von Bethmann Hollweg) und der Gegenrede von August Bebel, dem Partei- und Fraktionsvorsitzenden der Sozialdemokraten sowie das 3. Kapitel mit der sozialdemokratischen Parteiversammlung, in der der Referent den Opportunismus Bebels zerlegt.

Bei dem Kritiker sei angemerkt, daß, wiewohl er an Schärfe nichts zu wünschen übrig läßt, doch einige schwache Stellen erkennbar werden: So verteidigt er den Rechtsstaat in seinem Verständnis als einen Gegensatz zum Militarismus – ein solches Mißverständnis kann heutzutage sicher nicht mehr aufkommen. Zum anderen spricht er immer vom ›Volk‹, wiewohl er die Arbeiterklasse meint. Damit bestätigt er den Wunsch nach einer dezidiert proletarischen Führung, anstatt – er zitiert immerhin das ›Kommunistische Manifest‹ – der Emanzipation der Arbeiterklasse das Wort zu reden.

Nichtsdestotrotz ist die Auseinandersetzung mit den damaligen Gegebenheiten aufschlußreich. Am Opportunismus der SPD hat sich jedenfalls nichts geändert. Als Führungskraft des Staates ist der Kriegswille der SPD heute allerdings nicht mehr wie damals bloß unzufriedene Opposition.

Doch nun zu den Ausschnitten des Romans, bei dem allein das in eckige [ ] Klammern Gesetzte eingefügt ist.

________________

Die Nachrichten, die die Zeitungen am Morgen des sechsten Juli [1911] brachten, waren nichts weniger als beruhigend. Im Gegenteil, die Meldung von dem kriegerischen Einbruch französischer Truppen in Marokko wurde bestätigt und dann die Mitteilung geknüpft, daß im Auswärtigen Amt zu Berlin die ganze Nacht über gearbeitet worden und daß Depeschen hin- und hergeflogen seien. Auch die Nachrichten aus England lauteten alarmierend genug. Ein englisches Geschwader war von Helgoland aus gesichtet. Zu gleicher Zeit berichteten Telegramme von englischen Waffenlieferungen nach dem Balkan und von sonstiger englischer Minierarbeit. Augenscheinlich wollte das perfide »Albion« Bosnien gegen Österreich aufwiegeln und Serbien und Bulgarien mit in die Bewegung verwickeln. Daß zwischen England und Frankreich geheime Abmachungen getroffen waren, konnte als sicher gelten, denn niemals würde Frankreich den entscheidenden Schritt in Marokko, den Abmachungen von Algeciras zum Trotz, getan haben, wüßte es den Bundesgenossen nicht an seiner Seite.

Die Nachrichten, die die Zeitungen am Morgen des sechsten Juli [1911] brachten, waren nichts weniger als beruhigend. Im Gegenteil, die Meldung von dem kriegerischen Einbruch französischer Truppen in Marokko wurde bestätigt und dann die Mitteilung geknüpft, daß im Auswärtigen Amt zu Berlin die ganze Nacht über gearbeitet worden und daß Depeschen hin- und hergeflogen seien. Auch die Nachrichten aus England lauteten alarmierend genug. Ein englisches Geschwader war von Helgoland aus gesichtet. Zu gleicher Zeit berichteten Telegramme von englischen Waffenlieferungen nach dem Balkan und von sonstiger englischer Minierarbeit. Augenscheinlich wollte das perfide »Albion« Bosnien gegen Österreich aufwiegeln und Serbien und Bulgarien mit in die Bewegung verwickeln. Daß zwischen England und Frankreich geheime Abmachungen getroffen waren, konnte als sicher gelten, denn niemals würde Frankreich den entscheidenden Schritt in Marokko, den Abmachungen von Algeciras zum Trotz, getan haben, wüßte es den Bundesgenossen nicht an seiner Seite.

Wie Rußland und wie Italien sich in dem drohenden Konflikt verhalten würden, war die große Frage, deren Lösung alle Welt mit Spannung entgegensah.

Überall, in den öffentlichen Bureaus, in den Comptoirs, in den geschäftslokalen aller Branchen, in den Werkstätten der Handwerker, auf den Arbeitsplätzen, ja sogar in den Schulen wurde lebhaft über die Frage: Krieg oder Frieden diskutiert.

Die Abendblätter brachten die Nachricht, daß die deutsche Regierung in sehr entschiedenem Ton ein Ultimatum an Frankreich gerichtet und unter Berufung auf die Abmachungen von Algeciras die sofortige Zurückziehung der französischen truppen aus Marokko gefordert habe. Im Reichtstag habe große Begeisterung geherrscht; von fast allen Seiten des Hauses sei die energische Erklärung des Reichskanzlers mit jubelndem Beifall aufgenommen worden.

Der Antrag Bebel und Genossen: der Reichtstag möge die Erwartung aussprechen, daß sich die Regierung auf keinen Fall auf kriegerische Abenteuer einlassen werde, selbst wenn sich das Gerücht von der Okkupierung Marokkos durch die Franzosen bestätigen sollte, sei mit stürmischen »Pfuis« abgelehnt worden.

Schließlich war die Diskussion vertagt und dem Reichskanzler mit allen Stimmen gegen die der Sozialdemokraten das volle Vertrauen ausgesprochen worden.

Am 10. Juli herrschte »Unter den Linden« und in den Straßen der Friedrichsstadt vom frühen Morgen an ein lebhaftes Leben und Treiben. Die Morgenblätter hatten ausführlich über eine im französischen Parlament stattgefundene Sitzung berichtet, in der der leitende Minister unter dem begeisterten Beifall fast aller Abgeordneten eine sehr kriegerisch gestimmte Rede gehalten und Deutschland sehr verächtlich ein geknechtetes, selbstherrlich regiertes Land genannt hatte, das den Heeren der freien Republik nicht würde standhalten können.

Nur die Sozialisten hatten einen Mißklang in den einhelligen Enthusiasmus, in den hochaufschäumenden Patriotismus der anderen gebracht.

Jaurès hatte in einer großen Rede seinen und seiner Genossen Standpunkt dargelegt.»… Der ökonomische Konkurrenzkampf zwischen dem Kapitalismus hüben und drüben, die Gewinnsucht, das Bedürfnis, um jeden Preis, auch mit Kanonenkugeln, der überfüllten und in ihrer eigenen Unordnung erstickenden kapitalistischen Produktion immer wieder neue Absatzquellen zu eröffnen, ist es, was den Krieg entfesselt. Der Krieg ist nur der sichtbare Ausbruch des in allen Gängen und Adern unsrer Erdrinde fortschwelenden Feuers, des chronischen und schweren Fiebers, das unser gesellschaftliches Leben fortwährend untergräbt. … Wir, das arbeitende, friedliebende Volk protestieren gegen den Krieg, wir fühlen uns eins mit unseren arbeitenden Brüdern jenseits unsrer Landesgrenzen. Uns eint ein Wille, der Gedanke an die Solidarität alles dessen, was Menschanantlitz trägt. …«

Guesde und Vaillant hatten ihrem Genossen sekundiert; ihre flammenden, gegen den Krieg eifernden und den Bürgerkrieg in Aussicht stellenden Worte waren aber schließlich in dem zornigen Widerspruch, in dem wütenden Tumulte der überwältigenden Mehrheit des Hauses erstickt.

Zum Schluß der Sitzung war dem Ministerium mit allen gegen zwanzig Stimmen das volle Vertrauen des Parlaments votiert und die Erwartung ausgesprochen worden, daß die Regierung sich durch das drohende Ultimatum der deutschen Regierung nicht einschüchtern, sondern die Interessen Frankreichs in Marokko unbeirrt weiter verfolgen werde. …'

Der Krieg war nunmehr unvermeidlich. Das war die allgemeine Ansicht, der die dichten Menschenmassen, die auf beiden Seiten der Prachtstraße »Unter den Linden« und auf der Mittelpromenade hin- und herwogten, eifrig schwatzenden und gestikulierend, Ausdruck gaben. Vor dem Schlosse hatte sich eine große Menge angestaut, die sich nicht rückte und rührte und stundenlang mit bewundernswerter Ausdauer aushielt und neugierig, erwartungsvoll nach dem unzähligen Fenstern des Riesengebäudes starrte, als müsse sich dort irgend etwas Wunderbares ereignen.

Ausrufe, hastige Mitteilungen, Meinungsäußerungen, die mit großer Wichtigkeit abgegeben wurden, schwirrten hin und her. Die Gerüchte, die von klugen Leuten, die das Gras wachsen hörten, eifrig kommentiert wurden, wuchsen ins Ungeheuerliche. Eine große englische Flotte habe Cuxhaven beschossen, ja eine englische Truppenmacht sie im Begriff, an deutscher Küste zu landen. Eine französische Armeeabteilung sei bereits in Lothringen eingerückt und marschiere auf Metz los. Auch ein russisches Armeekorps habe schon die Grenze überschritten und sei in Westpreußen eingebrochen. Italien habe sich ebenfalls dem Feinde angeschlossen und eine italienische Flotte blockiere Triest und Pola [=Pula]…

Trotz aller Lebhaftigkeit herrschte eine gedrückte, bange Stimmung. Das war nicht die siegesgewisse Begeisterung von 1870, wo man wußte, daß man nur die schlecht gerüstete Armee des desorganisierten französischen Kaiserreichs gegen sich hatte, während es jetzt hieß: Feinde ringsum! Außerdem war seit Jahren bekannt, daß die französische Armee sich in vortrefflichstem Zustand befand und vollständig kriegsbereit war.

Deutschland aber hatte allein auf die Österreicher als Bundesgenossen zu rechnen. Dazu kam, daß man keine populären bewährten Heerführer besaß, wie 1870, daß noch keiner der Generäle im Ernstfalle Proben seiner Tüchtigkeit hatte geben können. Der allgemein vorherrschende Pessimismus machte sich nach Berliner Weise in allerlei schnoddrigen Bemerkungen Luft: »Schlummerköppe! Immer langsam voran, daß die österreichische Landwehr nachkommen kann!«

»Der Reichskanzler hat die Zeit verschlafen. Ja, wenn wir Bismarck‘n noch hätten, der wär‘ längst mit‘n Donnerwetter dreingefahren!« »Jawohl, der stand früh auf.«

»Und Moltke‘n! Und Roon‘n Und Prinz Friedrich Karl‘n! Und den Kronprinzen! Unsern Fritz! Und Werder! Und Alvensleben! Ei weih!«

»Wen haben wir denn nu? Nich mal `n Walderfee haben wir mehr!« »Jawohl, die scheenste Keile kriegen wir nu – paßt mal uff!« ……

Die Tribünen im Reichstag, der von einer vieltausendköpfigen Menge umlagert war, waren längst vor Eröffnung der Sitzung überfüllt. Als um 11 Uhr der Wagen des Reichskanzlers vorfuhr, reckte alles die Hälse. Ein paar Hochs wurden rasch durch laute Äußerungen des Unwillens erstickt.

Im Sitzungssaal trat beim Erscheinen des obersten Reichsbeamten plötzlich erwartungsvolle Stille ein.

Der Reichskanzler nahm sofort das Wort: »Meine Herren, wichtige Ereignisse sind seit gestern geschehen. Die Feindseligkeiten sind, wie wir nicht anders erwartet haben, von seiten der Engländer begonnen worden. Zahlreiche bei uns eingelaufene Meldungen besagen, daß eine ganze Anzahl von deutschen Dampfern und Segelschiffen auf der Nordsee und im Kanal von englischen Kreuzern gekapert worden –«

Stürmische Entrüstungsrufe unterbrachen den Redner. Man sah einander mit zornrotem Gesicht, mit sprühenden Augen an.

Nach kurzer Pause fuhr der Reichskanzler fort: »Der große herrliche Palast-Dampfer ›Deutschland‹ der Hamburg-Amerika-Linie und der nicht minder prächtige Schnelldampfer ›Kaiser Wilhelm der Große‹ des Norddeutschen Lloyd sind auf der Höhe von Southampton von den Engländern angehalten und gewaltsam in den Hafen geschleppt worden –«

Neue zornige Unterbrechungen, Wut- und Entrüstungsschreie.

»Kurz, meine Herren,« nahm der Reichskanzler seine Rede mit erhöhter Stimme wieder auf, »der Krieg ist von unseren Gegnern begonnen, frivol vom Zaun gebrochen worden und uns bleibt nichts übrig, als der Gewalt die Gewalt entgegenzusetzen und unsrer verletzten nationalen Ehre mit allem Nachdruck, mit aller Energie, mit aller Rücksichtslosigkeit Genugtuung zu verschaffen –«

Tosendes Bravorufen erscholl, das sich immer wieder erneute und minutenlang anhielt. Endlich vermochte sich der Reichskanzler, von der Präsidentenklingel unterstützt, wieder Gehör zu verschaffen. Er teilte unter lautloser Aufmerksamkeit, die allerdings von Zeit zu Zeit durch Kundgebungen des Beifalls und begeisterte Zustimmung, bzw. durch Äußerungen der Empörung unterbrochen wurde, mit, daß die französischen Ostkorps zwar gerüstet an der Grenze stünden, sonstige feindselige Handlungen aber noch nicht begonnen hätten. Auch die deutsche Heeresleitung sei nicht müßig gewesen. Die westlichen Grenzkorps seien bereits mobil gemacht und ständen in klirrender Rüstung bereit, einen Angriff zurückzuschlagen oder erforderlichenfalls selbst offensiv vorzugehen. Von Rußland seien Feindseligkeiten wenigstens vorläufig nicht zu erwarten. Das große östliche Nachbarreich werde seine definitive Haltung wohl einerseits von der Stimmung und den Zuständen im Lande und andrerseits von den Ereignissen auf dem Kriegsschauplatz abhängig machen. Italiens Verhalten sei zweifelhaft; irredentistische Putsche in Triest, die Äußerungen der Presse und enthusiastische Kundgebungen von Volksmengen vor dem Gebäude der französischen Gesandschaft in Rom und der französischen Konsulate in Mailand und Venedig bewiesen, daß die Volksstimmung den deutschen Bundesgenossen feindlich und den Franzosen freundliche gesinnt wäre. Man schien zu glauben, die Zeit sei gekommen, die italienischen Stammesbrüder vom österreichischen Joch zu befreien.

Weitere am Morgen eingegangene Nachrichten besagten, daß die französische Regierung wahrscheinlich in der heutigen Kammersitzung sich das Kriegsbudget votieren lassen werde. Außerdem habe er — der Reichskanzler – kurz vor der Abfahrt nach dem Reichstag ein Telegramm aus Paris erhalten, das besage, daß die Führer der französischen Sozialisten: Jaurès, Guesde, Vaillant und andere in aller Frühe verhaftet worden seien, wahrscheinlich um sie an weiteren Agitationen gegen den Krieg zu verhindern und wohl auch weil man hoffte, dem angedrohten Generalstreik entgegenzuarbeiten.

Diese Nachricht erregte allgemeine Sensation. Konservative und nationalliberale Volksvertreter riefen ein beifälliges: »Bravo! Sehr gut!« Aller Augen richteten sich nach der linken Seite des Hauses, wo die sozialistischen Abgeordneten sich um ihren Anführer Bebel geschart hatten und sich, sichtlich ernst und verstört, miteinander besprachen. Ein paar Heißsporne riefen sogar: »Auch so machen! Einsperren die Vaterlandsverräter!« dem Reichskanzler zu. Dieser aber schüttelte lächelnd den Kopf und, als wieder einigermaßen Ruhe eingetreten war, erwiderte er: »Nein, meine Herren, zu einer so gewaltsamen Maßregel haben wir uns nicht entschlossen und wir haben ja auch gar keinen Anlaß dazu. Herr von Vollmar und auch Herr Bebel und seine Freunde sind viel zu vernünftige Leute und sie empfinden trotz alledem viel zu patriotisch, als daß sie der Regierung bei der Erfüllung ihrer Pflicht, das Vaterland gegen die Angriffe der Feinde zu verteidigen, in den Rücken fallen würden –«

»Aber die Franzosen haben uns ja noch gar nicht angegriffen,« rief der greise Führer der Sozialisten mit der ihm eigenen jugendlichen Lebhaftigkeit dazwischen.

»Allerdings angegriffen haben sie uns noch nicht, Herr Bebel,« replizierte der Reichskanzler mit erhobener Stimme, sich mit ernstem Gesicht, das eine lebhafte innere Bewegung widerstrahlte, nach der linken Seite des Hauses wendend. »Aber sie haben unser Ultimatum, das wir wegen ihres eigenmächtigen Vorgehens gegen Marokko an sie richteten, in — ich kann wohl sagen in einem unerhört herausfordernden Ton beantwortet, der einer Kriegserklärung gleichkommt.«

Der Reichskanzler hob ein vor ihm liegendes Blatt empor und las mit weithin schallender Stimme den Wortlaut der von der französischen Regierung eingegangenen Depesche vor. Ein ohrenbetäubender Lärm brach los; wie ein Sturm brauste es durch das ganze Haus; auch überall von den Tribünen stimmte man in die lauten Zornesrufe, in die wilden Schreie ein: »Infam! Frechheit! Hauen müssen wir sie, wie 1870. Krieg! Krieg!«

Alle Abgeordneten waren von ihren Sitzenaufgesprungen und gestikulierten lebhaft nach dem Bundesratstisch hinauf, an dem der Reichskanzler abwartend stand und mir freudig erregtem Gesicht in den Tumult starrte.

Von den Tribünen wehten Damen enthusiastisch mit den Taschentüchern.

Da rief plötzlich eine Stimme von der Linken in den Lärm: »Was geht uns Marokko an!« Wütende Pfuirufe beantworteten von der rechten Seite des Hauses den Zwischenruf. Der Reichskanzler aber winkte abwehrend mit der Hand und erwiderte, als sich endlich die Aufregung etwas gelegt hatte mit dem Pathos sittlicher Entrüstung:

»Dem Herrn, der den eben gehörten Zwischenruf ausgestoßen, erwidere ich: die Zeit, wo sich Deutschland überall im Auslande zurückdrängen ließ, ist vorbei. Wir haben Interessen in Marokko und wir werden sie mit aller Energie verteidigen – (»Bravo! Bravo!«) Überdies wird jeder, der Augen hat zu sehen und sie nicht geflissentlich vor den Tatsachen verschließt, die Überzeugung gewonnen haben, daß der Krieg gegen uns eine zwischen England und Frankreich längst abgekartete Entschließung ist.

»Dem Herrn, der den eben gehörten Zwischenruf ausgestoßen, erwidere ich: die Zeit, wo sich Deutschland überall im Auslande zurückdrängen ließ, ist vorbei. Wir haben Interessen in Marokko und wir werden sie mit aller Energie verteidigen – (»Bravo! Bravo!«) Überdies wird jeder, der Augen hat zu sehen und sie nicht geflissentlich vor den Tatsachen verschließt, die Überzeugung gewonnen haben, daß der Krieg gegen uns eine zwischen England und Frankreich längst abgekartete Entschließung ist.

Sollen wir uns wehrlos überfallen lassen? Sollen wir warten, bis das feindliche Heer bei uns eingerückt ist? Nein, meine Herren, das kann niemand, das können nicht einmal die Herren Sozialisten vom Kaiser und von der Regierung verlangen!«

Des Reichskanzlers Gesicht nahm einen tiefernsten Ausdruck und zugleich eine dunklere Färbung an, seine Augen blitzten, und mit lauter, vor innerer Bewegung bebender Stimme rief er in die Versammlung: »Die Mobilmachung ist angeordnet. Der Telegraf hat den kaiserlichen Befehl bereits in alle Gaue des Reiches hinausgetragen. Der Krieg ist erklärt!«

Im ersten Augenblick herrschte eine Totenstille in dem weiten Raum. Vor der Gewißheit des furchtbaren Ereignisses, das alle Welt seit Jahren gefürchtet, das mehr als einmal in den letzten Jahrzehnten gedroht, schienen alle zu erstarren. Das Ungeheuerliche, dessen herankommen seit langem auf allen wie ein Alb gelastete, das viele abenteuerlustig, ehrgeizig oder aus niedrigen Motiven ersehnt, das den meisten aber doch Furcht und Entsetzen eingeflößt hatte, war da: der Weltkrieg! Aller Herzschlag schien für einen kurzen Moment auszusetzen und allen schien die Ahnung entsetzlicher Geschehnisse, riesenhafter Katastrofen sekundenlang den Atem geraubt zu haben. Dann aber brach von neuem betäubender Lärm los und donnernde Hurrarufe erschallten auf allen Seiten des Hauses und schienen immer neues Echo zu wecken. Als sich die allgemeine Erregung genug getan, richteten sich wieder alle Augen erwartungsvoll auf den Kanzler.

»Meine Herren,« nahm dieser von neuem das Wort: »Ich habe ihnen nur noch den Antrag der Verbündeten Regierungen vorzulegen, einen Kredit von 1200 Millionen Mark für das Heer und von 100 Millionen für die Flotte zu bewilligen und Sie zu bitten, unsre notgedrungene Forderung einstimmig zu bewilligen, um damit überzeugend vor aller Welt zu bekunden, daß Kaiser und Volk, ebenso wie vor dem glorreichen Feldzug von 1879, so auch diesmal und immer in schweren Tagen einig und treu zusammenstehen –«

Wieder wurde der Redner von allen Seiten des hauses durch stürmischen Beifall unterbrochen, der auch auf den Tribünen ein jubelndes Echo fand.

Endlich verschaffte die Glocke des Präsidenten dem Kanzler die Möglichkeit, seine Rede zum Abschluß zu bringen.

»Ja, meine Herren, ich habe die feste Zuversicht, daß ihr Votum einstimmig erfolgt und daß auch die Herren der äußersten Linken in Konsequenz früherer Erklärungen ihrer Wortführer« – auf die letzten Worte legte der Redende einen besonderen Nachdruck, der in den Reihen der konservativen und liberalen Abgeordneten ein vielstimmiges: »Hört! Hört!« hervorrief – »sich diesmal von der Einigkeit des Hauses nicht ausschließen werden. Wiederholt haben die beiden anerkannten Vertreter der Sozialdemokratie, der norddeutsche Herr Bebel und der süddeutsche Herr von Vollmar Gelegenheit genommen zu erklären, daß die Vaterlandsliebe für sie kein leerer Begriff ist und daß sie gewisse Fragen nicht vom Standpunkt internationaler Solidarität, sondern von dem nationaler Unabhängigkeit beurteilen werden. Wiederholt haben sie erklärt, daß die Sozialisten im Heere ebensogut und ebenso begeistert wie alle übrigen Soldaten ihre Pflicht tun würden, wenn es sich darum handelte, die nationale Selbständigkeit gegen Angriffe von außen zu verteidigen. (»Hört! Hört!« und »Bravo!« rechts und in der Mitte.) So hat einmal Herr von Vollmar im bayrischen Landtag – es war im Sommer 1906 – eine ganze Rede über Patriotismus und Sozialdemokratie gehalten und sich und seine partei aufs allerschärfste und nachdrücklichste gegen den Vorwurf der Vaterlandslosigkeit und Animosität gegen das Heer verteidigt. Er hat bei dieser gelegenheit unter anderem wörtlich gesagt –« der Redner hob ein vor ihm auf dem Tisch liegendes Blatt zu seinen Augen empor, während die um die Stufen zum Bundesratstisch gescharten Abgeordneten und die weiter hinten Stehenden die Köpfe vorstreckten und mit angespanntester Aufmerksamkeit lauschten, um sich kein Wort entgehen zu lassen – ›Wer also,‹ so hat der sozialistische Abgeordnete gesagt, ›wer also ein gegner des jetzigen Militärsystems ist, der ist deshalb noch lange kein Feind des Heeres selbst, desjenigen Heeres, das ja Blut von unsrem Blut und das die eigentliche Manneskraft unsres Volkes darstellt‹ – (»Bravo, bravo!«) Und weiter,« fuhr der Kanzler fort, »hat Herr von Vollmar den Vorwurf der Vaterlandslosigkeit mit besonderer Entrüstung, mit wuchtigen, kraftvollen Worten abgelehnt: ›und ich möchte auch denjenigen sehen, der z. B. mir die infame Beschimpfung der Vaterlandslosigkeit persönlich ins Angesichts schleudern wollte, er würde eine Antwort bekommen, die er niemals vergißt, das gebe ich schriftlich.‹ Nun meine Herren« – der Redner ließ das Blatt sinken und kehrte seinlächelndes Gesicht dem Hause zu: »energischer, schärfer, empörter könnte auch ich mich nicht gegen den Vorwurf kein Patriot zu sein verteidigen.«

Schallendes Bravo von allen Seiten, Gelächter und Händeklatschen.

»Herr von Vollmar,« fuhr der Kanzler schmunzelnd fort, »wird nun wissen, was er seiner Ehre und Pflicht als Patriot schuldet.«

Wiederholtes Lachen und Händeklatschen.

»Schließlich hat Herr von Vollmar bei dieser Gelegenheit vorwurfsvoll seinen Angreifern im bayrischen Landtag noch gesagt: ›Erklären dagegen unsre Redner im Reichstag, in diesem Hause oder sonstwo ihre Liebe zum Vaterland (»Hört! Hört!«) und ihre Bereitwilligkeit zu dessen Verteidigung (stürmisches »Hört! Hört! Bravo!«), so hat es gehießen: O das glauben wir nicht –‹ Nun, Herr von Vollmar, ich glaube Ihnen, ich zweifle nicht an Ihrer Vaterlandsliebe, ebensowenig wie an der Ihres Freundes Bebel, der ja ebenfalls wiederholt, zuletzt im Frühjahr 1906 bei Gelegenheit der Debatten zum Militäretat im Reichstag erklärt hat, daß auch die sozialistische Jugend freudig dem Rufe zu den Waffen folgen würde, wenn es gälte, das Vaterland zu verteidigen und daß er – Bebel – selbst in einem solchen Falle die Muskete auf seine alte Schultern nehmen würde.«

Stürmisches Bravorufen folgte den letzten mit erhobener Stimme in den Saal gerufenen Worten.

»Und bei einer anderen Gelegenheit,« schloß der Kanzler, »im Januar desselben jahres äußerte Bebel zu einem Vertreter des ›Peuple‹, des führenden sozialistischen Parteiorgans in Belgien, sich gegen den internationalen Generalstreik als Abwehrmittel eines Krieges aussprechend: ›Hier werden Fragen berührt‹, sagte Bebel, ›die Ihr Belgier, weil Ihr eine patriotische Tradition im eigentlichen Sinne nicht habt, auch nicht einmal ahnungsweise beurteilen könnt. Ein Krieg brächte die Eventualität eines Verlustes Elsaß-Lothringens und des linken Rheinufers (»Sehr wahr! Sehr richtig!«) Es handelt sich hierbei um eine Frage nationaler Unabhängigkeit, die auf alle anderen Fragen ihre Wirkung übt, die unwiderstehlich das Proletariat an die Grenzen treibt, um die nationale Integrität oder einfacher gesagt: um seine eigne Haut zu verteidigen!‹ (»Sehr wahr! Sehr richtig!«) Nun ja« – der Redner legte wieder das Blatt aus der Hand und sah lächelnd zu der Linken hinüber – »nun ja, Herr Bebel, ganz meine Ansicht: jetzt handelt es sich in der Tat um unsre nationale Selbständigkeit und Unabhängigkeit. Rufen Sie darum Ihren Genossen überall im Reiche zu: An die Grenzen zur Verteidigung des Vaterlandes! Und Sie selbst, Herr Bebel, beweisen Sie den Mut Ihrer Überzeugung, bewilligen Sie uns in logischer Konsequenz ihrer eigenen Worte die Mittel, unsre Integrität zu bewahren und uns unserer Haut zu wehren!«

Der Reichskanzler setzte sich, während stürmisches Bravo- und Beifallsrufen sich mit schallendem Gelächter mischte. Aller Augen richteten sich erwartungsoll, herausfordernd nach der linken Seite, wo die sozialistischen Abgeordneten sich schon während der Rede des Reichskanzlers um Bebel und v. Vollmar geschart hatten, um eifrig miteinander zu beraten. Den erhitzten Gesichtern und den heftigen Gestikulationen war anzusehen, daß in der sozialdemokratischen Fraktion diesmal die gewohnte Einmütigkeit nicht herrschte. Bebel redete dringlich auf seine Genossen ein, die sich endlich seinem Willen zu beugen schienen.

Jetzt wandte sich Bebel zur Präsidentenbühne und bat um das Wort. Und während ihm das Wort erteilt wurde und er mit jugendlicher Raschheit zur Rednertribüne emporeilte, ging eine lebhafte Bewegung durch das ganze Haus und eine dichte Korona von Abgeordneten aller Parteien drängte sich um die Tribüne. In allen Mienen spiegelte sich die gespannteste Erwartung, das stärkste Interesse. Der anerkannte langjährige Führer der deutschen Sozialdemokratie legte ein paar Blätter, die er in der Hand gehalten hatte, vor sich auf das Rednerpult und begann: »Wir, mein Freund von Vollmar und ich, sind weit entfernt, das, was wir gesagt haben, verleugnen zu wollen. Jawohl, wir haben mehr als einmal betont, hier im Hause und anderswo, daß wir Sozialisten unser Vaterland ebensogut lieben, wie irgendwelche Angehörige andrer Parteien und daß wir nicht anstehen werden, erforderlichen Falles unsre Pflicht zu erfüllen und den letzten Blutstropfen für unsre nationale Existenz einzusetzen, beziehungsweise unsre wehrfähigen Genossen zu ermahen, mit den Waffen in der Hand jeden Angriff auf unser Vaterland abzuwehren –«

»Bravo, bravo!« erschallte es von allen Seiten des Hauses und von den Tribünen.

»Aber, meine Herren,« fuhr der Redner mit nervösem Zucken des Gesichts fort, offenbar nicht gerade sehr angenehm berührt von dem ihm zuteil werdenden ungewohnten einhelligen Beifall des Hauses, »aber, meine Herren, liegt denn hier ein solcher Fall vor?« (Gelächter. Stürmische Rufe: »Jawohl! Haben die Engländer nicht unsre Schiffe genommen?«)

»Aber, meine Herren,« fuhr der Redner mit nervösem Zucken des Gesichts fort, offenbar nicht gerade sehr angenehm berührt von dem ihm zuteil werdenden ungewohnten einhelligen Beifall des Hauses, »aber, meine Herren, liegt denn hier ein solcher Fall vor?« (Gelächter. Stürmische Rufe: »Jawohl! Haben die Engländer nicht unsre Schiffe genommen?«)

»Wenn die Engländer deutsche Schiffe gekapert haben, so haben sie damit allerdings den Krieg zur See begonnen – (»Na also«) den Krieg zur See, meine Herren! Aber sprechen wir zunächst einmal von der viel wichtigeren Frage des Landkrieges, mit dem uns Frankreich angeblich bedroht! (Gelächter.) Frankreich schickt sich an, Marokko zu okkupieren. Nehmen wir an, das sei richtig! Ja, meine Herren, haben wir uns denn von dem ganz brutalen, frivolen Einfall der Engländer in Transvaal zu einem Kriege gegen England, ja nur zu einem Protest bewegen lassen? Warum denn nun auf einmal Zeter und Mordio, wo es sich um ein viel unkultivierteres Land, um ein in der Kultur viel weiter zurückgebliebenes Volk handelt?« (Unruhe, Lachen, Rufen: »Das war etwas ganz anderes. Heute stehen wir auf einem andern Standpunkt.«) Sie stehen heute auf einem anderen Standpunkt. Wir aber nicht, meine Herren, wir sind noch immer der Meinung, daß ein Krieg nur erlaubt ist, wenn es sich um den Kampf für die Existenz handelt. Meine Herren, wenn ihre Nationalheros, den sie ja allezeit wie einen irrenden Gott verehrt haben, wenn Bismarck noch lebte, so würde ihm ein Konflikt mit Frankreich gerade so unsympathisch sein, wie er es uns ist.« (Gelächter. »Unsinn«)

»Nein, meine Herren, das ist kein Unsinn, sondern ich kann es Ihnen mit Bismarcks eigenen Worten belegen. In den Ihnen wohl allen bekannten Denkwürdigkeiten der Fürsten Hohenlohe – (Lachen) berichtet der Memoirenschreiber über verschiedene sehr charakteristische Äußerungen des ersten deutschen Reichskanzlers in dieser Hinsicht. So erzählt Fürst Hohenlohe im zweiten Band seiner Denkwürdigkeiten« – der Redner hob eins der vor ihm liegenden Blätter zu seinem Gesicht empor – »von einem Gespräch während eines Besuches bei Bismarck im Badeort Gastein am 6. November 1883. Fürst Hohenlohe schreibt: ›Er – Bismarck – war entrüstet über die Times-Artikel, die Frankreich gegen uns hetzen. Er will, daß dagegen in der Zeitung vorgegangen werde. Wir wollen, sagte er, von Frankreich nichts. Ein Krieg könnte uns nichts bringen. Geld wohl, aber deswegen führe man keinen Krieg. Franzosen hätten wir schon zu viel.‹ Soweit Bismarck. Sie aber, meine Herren, scheint‘s wollen noch mehr französisches Geld und noch mehr Franzosen – (Stürmische Unterbrechung: »Wollen wir nicht!«)

Nicht? Desto besser! Doch hören wir weiter! Im Jahre 1883 äußerte Bismarck in Friedrichsruh unter anderem: ›Wir haben gute Beziehungen zu Frankreich, die chauvinistischen Provokationen lassen wir unbeachtet und –‹ der Redner sah triumfierend zu der Zuhörerschaft zu seinen Füßen hinunter – ›und in der Kolonialpolitik fördern wir die Wünsche Frankreichs –‹« (Unruhe. Heftige Rufe: »Das hat er nicht gesagt.«) Der Redner hob sein Blatt und schwenkte es in der Luft: »Doch, meine Herren, das hat Ihr Abgott Bismarck gesagt! Und er hat sich noch viel klarer und schärfer in einem früheren Gespräch – es war am 7. November 1882 in Barzin – dem Fürsten Hohenlohe gegenüber über unser Verhältnis zu Frankreich ausgesprochen. Da sagte er: ›Wenn die Franzosen von den Engländern freie Hand in Syrien verlagen, so ist uns das gleichgültig. Überall sollen die Franzosen tun, was sie wollen, wenn sie nur vom Rhein fernbleiben.‹« (Stürmische Unterbrechungen: »Den wollen sie ja eben!«) »Hören Sie doch weiter, meine Herren,« fuhr der sozialistische Redner mit triumfierendem Lächeln fort. »Es kommt noch viel schöner. ›Abends lange Unterredung bei der Pfeife. Bismarck trug mir auf, St. Vallier seine Grüße auszurichten und ihm zu sagen, que nous le regrettons [daß wir es bereuen].‹ Hören Sie wohl, meine Herren« – der sozialdemokratische Parteiführer sah wieder auf sein Blatt: »›Im übrigen bleiben wir bei unsrer wohlwollenden Haltung … und erklären den Franzosen, daß wir sie nie bedrohen werden, auch wenn sie in Kalamitäten geraten sollten, solange sie vom Rhein fern bleiben.‹« Der Redner erhob wieder seine Stimme: »›Sie können in der Welt tun, was sie wollen.‹ So, meine Herren, hat Bismarck sich geäußert, der doch immer für sie maßgebend gewesen ist. Warum handeln Sie nun nicht nach seinem Rat, warum lassen Sie die Franzosen in Marokko nicht ruhig gewähren? Sie aber wollen des lumpigen Marokko wegen alle Schrecken eines europäischen Krieges entfesseln!« (Zwischenrufe: »Es handelt sich ja gar nicht um Marokko! Abgekartete Geschichte mit England.«)

»Ja, meine Herren,« fuhr der Redner fort, »hier kommen wir zu einem dunklen Punkt, zu dem System der Geheimniskrämerei, mit der bei uns Fragen der auswärtigen Politik behandelt werden. Nicht vom Volk, obgleich dasselbe doch alle eventuellen Folgen zu tragen hat, nicht von den Vertretern des Volkes werden diese Fragen gelöst, sondern von einem halben Dutzend von Diplomaten. Wir andern aber tappen hier wie im Nebel herum und sind gar nicht in der Lage, uns ein klares Urteil bezüglich Schuld und Nichtschuld zu bilden. Wir wissen nicht und werden es vielleicht nie erfahren, wer für den drohenden Krieg verantwortlich ist, die Engländer, die Franzosen oder unsere Herren Staatsmänner. Wir haben ja alle staunend aus den Hohenloheschen Memoiren gesehen, wie leichtherzig, ja, wie frivol in den Hof- und Regierungskreisen mit dem Gedanken des Krieges gespielt wird und zwar nicht aus sachlichen Gründen, sondern oft haben Ursachen persönlicher Eifersüchtelei und persönlichen Interesses unsere leitenden Männer veranlaßt, in unsern Beziehungen zu auswärtigen Mächten eine schärfere Tonart anzuschlagen und Konflikte förmlich an den Haaren herbeizuziehen.

»Ja, meine Herren,« fuhr der Redner fort, »hier kommen wir zu einem dunklen Punkt, zu dem System der Geheimniskrämerei, mit der bei uns Fragen der auswärtigen Politik behandelt werden. Nicht vom Volk, obgleich dasselbe doch alle eventuellen Folgen zu tragen hat, nicht von den Vertretern des Volkes werden diese Fragen gelöst, sondern von einem halben Dutzend von Diplomaten. Wir andern aber tappen hier wie im Nebel herum und sind gar nicht in der Lage, uns ein klares Urteil bezüglich Schuld und Nichtschuld zu bilden. Wir wissen nicht und werden es vielleicht nie erfahren, wer für den drohenden Krieg verantwortlich ist, die Engländer, die Franzosen oder unsere Herren Staatsmänner. Wir haben ja alle staunend aus den Hohenloheschen Memoiren gesehen, wie leichtherzig, ja, wie frivol in den Hof- und Regierungskreisen mit dem Gedanken des Krieges gespielt wird und zwar nicht aus sachlichen Gründen, sondern oft haben Ursachen persönlicher Eifersüchtelei und persönlichen Interesses unsere leitenden Männer veranlaßt, in unsern Beziehungen zu auswärtigen Mächten eine schärfere Tonart anzuschlagen und Konflikte förmlich an den Haaren herbeizuziehen.

Wenn Bismarck selbst seinerzeit nicht vor der Eventualität des Krieges zurückschreckte, wie Hohenlohe an einigen Stellen seiner Denkwürdigkeiten berichtet, nur um sich und seinen Sohn um jeden Preis, auch um den des Krieges, im Amt zu erhalten, haben wir da nicht alle Veranlassung, auch die jetzigen Schwierigkeiten auf ähnliche persönliche Einflüsse, auf eigensüchtige Machinationen zurückzuführen?

Und in diesem Zweifel können wir auch nicht, wie der Herr Reichskanzler verlangt, für das Kriegsbudget stimmen.«

(Stürmische Unterbrechung: »Pfui! Eine Schmach! Pfui! Vaterlandsverräter!«)

Der Redner ließ den Unwillen, der sich auch auf den Tribünen fortpflanzte, austoben, dann fuhr er fort: »Ihre Schmähungen treffen uns nicht, wir sind ja daran gewöhnt, von Ihnen als vaterlandslos erklärt zu werden. Wenn der Krieg, den Sie unter keinen Umständen vermeiden zu wollen scheinen, vorüber sein wird, werden wir ja sehen, wer mehr auf das Wohl des Vaterlandes bedacht gewesen, wir, die wir den Krieg gern vermieden gesehen hätten, oder Sie. (Gelächter.) Wir sind grundsätzlich gegen jeden Krieg, dennoch würden wir, wenn wir klar erkennen würden, daß es sich darum handelt, unberechtigte Angriffe gegen uns abzuwehren, nicht anstehen, den von den Regierungen verlangten Kredit in vollem Umfange zu bewilligen. Andrerseits aber, weil wir eben nicht klar sehen, ob der Krieg von deutscher Seite unnötigerweise heraufbeschworen oder ob er uns aufgezwungen ist und weil ja die letztere Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, so wollen wir auch nicht gegen die Regierungsvorlage stimmen, sondern wir wollen in folgerichtiger Konsequenz unseres Zweifels aus der Abstimmung enthalten –.«

Im ersten Augenblick waren die Zuhörer offenbar überrascht und verdutzt infolge dieser unerwarteten Erklärung, dann aber brach ein betäubender Lärm los. Stürmisches Gelächter mischte sich mit Ausrufen der Entrüstung, Enttäuschung und Verachtung.

Endlich gelang es dem Redner, sich wieder Gehör zu verschaffen.

»Sie selbst haben uns gezwungen zu dieser Haltung,« schrie er in die noch immer unruhige Versammlung hinein. Und sich dann gegen den Bundesratstisch wendend: »Wir haben zu dieser Regierung, die die Nation gerade da, wo es sich um ihre höchsten Interessen handelt, wie unmündige Kinder behandelt, kein Vertrauen. Wir ziehen nur die ganz logischen Konsequenzen Ihres Systems, nach welchem die ungeheure, verantwortungsvolle Entscheidung über Krieg und Frieden nicht, wie es sein sollte und wie es in anderen Kulturstaaten der Fall ist, bei dem Volke ruht, sondern an einer einzigen Stelle im Reich« – (»Schluß, Schluß«)

»Sie selbst haben uns gezwungen zu dieser Haltung,« schrie er in die noch immer unruhige Versammlung hinein. Und sich dann gegen den Bundesratstisch wendend: »Wir haben zu dieser Regierung, die die Nation gerade da, wo es sich um ihre höchsten Interessen handelt, wie unmündige Kinder behandelt, kein Vertrauen. Wir ziehen nur die ganz logischen Konsequenzen Ihres Systems, nach welchem die ungeheure, verantwortungsvolle Entscheidung über Krieg und Frieden nicht, wie es sein sollte und wie es in anderen Kulturstaaten der Fall ist, bei dem Volke ruht, sondern an einer einzigen Stelle im Reich« – (»Schluß, Schluß«)

»Ja ich komme zum Schluß. Ihre Vorwürfe weisen wir zurück: wir haben kein Interesse, das Reich wehrlos zu machen, im Gegenteil, wir geben ebenso bereitwillig wie Sie Gut und Blut für das Vaterland her, wenn wir die Überzeugung haben, daß man unsere nationale Existenz bedroht. Wir werden deshalb, da England ja die Feindseligkeiten zur See willkürlich, brutal, gewalttätig begonen hat, die für die Marine verlangten hundert Millionen bewilligen.«

Diese Erklärung, die der Majorität noch unerwarteter überraschender kam wie die frühere, wurde mit allgemeiner Verblüffung aufgenommen, die sich jedoch rasch in ein stürmisches Gelächter und in ein ironisches Bravorufen auflöste. Damit hatten sich die Hauptereignisse der denkwürdigen Sitzung vollzogen.

[…]

[Kapitel 3]

In den Riesensaal der ›Neuen Welt‹ in Berlin strömten ungeheure Menschenmengen. Ein starkes Aufgebot von Schutzleuten zu Fuß und zu Pferde hielt draußen mit üblicher schneidiger Geschäftigkeit die Ordnung aufrecht. Es mochten wohl an achtausend Arbeiter sein, die erwartungsvoll, lebhaft miteinander ihre Ansichten austauschend, der Ereignisse harrten. Die Tagesordnung der Versammlung, die von dem Aktionsausschuß der Verbandes der sozialdemokratischen Wahlvereinen von Groß-Berlin einberufen worden war, hatte starke Sensation in den Kreisen der Genossen hervorgerufen.

»Die Haltung unsrer Reichstagsfraktion in der Sitzung vom zehnten Juli.«

Daß die aufgrund dieser Tagesordnung einberufene Versammlung Notwendigkeit war, daß sie dem allgemeinen Wunsche der Genossen entsprach, darüber war nur eine Stimme. In der radikalen Arbeiterschaft Berlins hatte die Rede Bebels und das Verhalten der Fraktion bei der Abstimmung über den von der Regierung geforderten Kriegskredit viel böses Blut gemacht. Die allgemeine Empörung und Erbitterung war durch die Lokalisten und Anarcho-Sozialisten, die seit lange Bebels Verhalten in der Frage des Generalstreiks und des Kampfes gegen den Militarismus inkonsequent, schwächlich und opportunistisch nannten, nach Kräften geschürt worden. Der Umstand, daß inzwischen ein großer Teil der Arbeiter einberufen worden war, hatte natürlich nicht dazu beigetragen, die Gärung zu beschwichtigen.

Der Aktionsausschuß hatte sich deshalb dem allgemeinen immer stürmischer an ihn herantretenden Begehren nach einer Abrechnung mit den Abgeordneten der Partei, nach einer öffentlichen Kundgebung der allgemeinen Unzufriedenheit nicht länger verschließen können.

»Wird er kommen? Wird Bebel kommen?« raunte einer dem anderen ins Ohr. Ja, er kam! Durch eine Tür, die auf das Podium am Ende des Saales mündete, trat er ein, um auf einem der hier für die Eingeladenen, die Mitglieder der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion aufgestellten Stühle Platz zu nehmen.

Als man ihn erkannte, den schmächtigen, kaum halb großen Mann mit der noch immer dichten, weißgewordenen Haarmähne, ging eine lebhafte Bewegung durch die Menge und so groß war der Zauber seiner Persönlichkeit, so ungeheuer die Verehrung, die man dem großen Redner, dem greisen Volkstribunen entgegenbrachte, der so viele Jahrzehnte bereits für die Volksfreiheit gekämpft, der so viele glänzende Triumfe auf der Rednertribüne davongetragen hatte, daß die Tausende ihm auch jetzt noch zujubelten.

Ein stolzes Lächeln der Befriedigung, der Siegesgewißheit ging über das schmale blasse Gesicht, während er dankend zu der Menge hinabwinkte, die er in seinem Bann wußte, die sich noch immer gläubig, trotz aller Angriffe seiner Gegner, seiner Autorität gefügt hatte, gerade so unbedingt ergeben und widerspruchslos, wie nur je ein Selbstherrscher von seiner Gefolgschaft gehuldigt worden war.

Die Versammlung wurde eröffnet, das Bureau gewählt. Der Vorsitzende erteilte dem Referenten das Wort. Die ersten Sätze des Redners wurden in abwartender Haltung, mit stiller Aufmerksamkeit angehört, die weiteren Ausführungen aber erregten eine immer stärker werdende Bewegung. Stürmische Unterbrachungen, lebhafte Zurufe, tosende Bravo- und Beifallsrufe hinderten den Redner minutenlang am Reden.

»Wir alle wissen,« sagte er, »was wir unsrem Bebel zu danken haben, wir wissen, daß er immer in der vordersten Reihe der Kämpfer für Volksrecht und Volksfreiheit gestanden, wir wissen, daß ihn der Kampf gegen Unfreiheit, gegen Entrechtung und Unterdrückung des arbeitenden Volkes mehr als einmal ins Gefängnis gebracht hat, wir wissen endlich, daß es auch zum großen Teil seiner Unerschrockenheit, seiner immerwährenden Treue, seinem Fleiße und seiner Begabung zu verdanken ist, wenn wir uns heute stolz die Dreimillionen-Partei nennen können. Aber höher als die Person steht die Sache. Unsre Verehrung des großen Führers darf nicht in kritiklose, sklavische Anbetung ausarten. Für Personenkultus und Götzendienst ist in der Partei kein Raum. Niemals werden wir uns überzeugen lassen, daß blinder Autoritätsglauben und Kadavergehorsam unsre Pflicht sei. Selbst auf die Gefahr hin, aus der Partei zu fliegen, werden wir uns nicht den Mund verbinden, die Freiheit der Diskussion schmälern lassen. Wehe der Partei, in der es keinen Widerstreit der Ideen mehr gibt! Wir zetern über die eiserne Disziplin und den Kadavergehorsam beim Militär und sollten uns selbst eine ähnliche freiheitsfeindliche Diktatur errichten, die zum widerspruchslosen Gehorsam verpflichtet und die Kommandogewalt in die Hände der Führer legt? Nein! Wir sind eine demokratische Partei, eine sozialdemokratische, wir wollen denken und handeln nach unsern Anschauungen und Überzeugungen, nicht nach denen einiger weniger Führer. Sozialismus ist Erziehung zur Selbständigkeit, Wir sind weder Kinder noch Soldaten, die auf Befehl des Unteroffiziers einschwenken. Und so sind wir auch heute zusammengekommen, um Kritik zu üben an dem Verhalten unsrer Reichstagsabgeordneten, frei von der Leber weg wollen wir ihnen erklären, daß sie die Prinzipien der partei Preisgegeben, daß sie sozialdemokratische Logik und Konsequenz mit Füßen getreten, daß sie nicht in unsrem Sinne gehandelt haben, als sie für den Kriegskredit für die Marine stimmten und sich bei dem für die Landarmee geforderten Kredit der Abstimmung enthielten, anstatt laut, nachdrücklichst vor ganz Europa gegen den Krieg zu protestieren –.«

Laute Zurufe aus den Reihen der mit Bebel auf der Tribüne sitzenden Abgeordneten unterbrechen den Redner. Dieser lächelt sarkastisch, sein Gesicht den Bänken der Abgeordneten zukehrend.

Laute Zurufe aus den Reihen der mit Bebel auf der Tribüne sitzenden Abgeordneten unterbrechen den Redner. Dieser lächelt sarkastisch, sein Gesicht den Bänken der Abgeordneten zukehrend.

»Wir können uns nicht wehrlos machen, rufen Sie mir zu,« fährt er fort, »es handelt sich für uns um Notwehr, um einen Verteidigungskrieg. Und auf diesen alten Trick fallen Sie herein, Sie, die Sie doch alle erfahrene Politiker sind? Mit diesem allen Ammenmärchen wollen Sie Ihre schwächliche, inkonsequente, opportunistische Haltung entschuldigen? Mit dieser Formel, mit dieser Frase stellen Sie sich Ihren konservativen Kollegen im Reichstag an die Seite. Auch diese sind nicht so frivol und schamlos zu erklären: wir wollen den Krieg, wir wollen erobern und uns an dem Besitz der Gegner bereichern, auch diese begründen ihr Eintreten für den Militarismus immer damit, daß sie sagen, wir wollen den Krieg nicht, wir wollen nicht angreifen, aber wir müssen uns doch verteidigen, wenn wir vom Feinde angegriffen werden. Genau dasselbe sagen die Kriegsschwärmer jenseits der Grenzen. Auch diese erklären immer mit vielem Pathos und sittlicher Entrüstung: wir wünschen keinen Krieg und deshalb müssen wir gerüstet sein, um uns verteidigen zu können. Und selbst, wenn sie den Krieg beginnen und den ersten feindlichen Schritt unternehmen, sagen sie noch: wir konnten nicht anders, wir wurden gezwungen, wir wollten uns nur nicht überrumpeln lassen von den kriegslustigen Gegnern. Die beste Deckung ist der Hieb – (Stürmisches Gelächter)

Und so sehen wir denn das erbauliche Schauspiel, daß jeder den Frieden will und daß keiner das Karnickel gewesen sein will, das angefangen hat. Mit dieser kindischen Ausrede, mit dieser erbärmlichen Heuchelei soll man uns nicht kommen, wir lassen uns nicht dumm machen mit diesem Argument, dieser Mär vom Verteidigungskrieg. Die Vertretung der sozialdemokratischen Partei im Reichstag hätte die Pflicht gehabt, mit aller Entschiedenheit zu erklären: Im Namen des Volkes, des arbeitenden Volkes: Wir wollen keinen Krieg und nicht einen Pfennig bewilligen wir für den Krieg! (Stürmisches Bravo)

Daß Sie (zu den Abgeordneten gewandt) das nicht getan haben, war eine Schmach, war ein Verrat an der Sache des Volkes – (Stürmische Zustimmung.) Sie haben uns, die deutsche sozialdemokratische Partei vor Deutschland, vor ganz Europa blamiert, speziell aber vor unsern französischen Genossen. Haben Sie nicht gelesen, was Jaurès im französischen Parlament gesagt hat? Das klang wesentlich anders als das schwächliche opportunistische Gefasel Bebels im Reichstag. Die Scham hätte Ihnen ins Gesicht steigen müssen, als Ihnen der Reichskanzler mit sehr berechtigtem Hohn und Spott Ihre patriotischen Frasen vorhielt, die Sie und Ihr Gesinnungsgenosse Vollmar – Pardon: von Vollmar im Reichstag und sonst geäußert haben –. (Zwischenruf Bebels: »Haben wir nicht immer den Militäretat abgelehnt?«)

Jawohl, das haben Sie inkonsequenterweise –. (»Oho!«) Jawohl, wenn Sie konsequent sein wollte, Genosse Bebel, dann hätten Sie ebensogut wie Herr von Kardoff für den Militäretat stimmen müssen, denn Sie haben ja doch immer erklärt: ›Wenn es sich einmal darum handeln sollte, das Vaterland zu verteidigen, dann werden wir Sozialdemokraten nicht fehlen, dann werde ich selbst noch die Flinte auf meine alte Schulter nehmen.‹ Haben Sie damit nicht die Möglichkeit, die Berechtigung des Krieges anerkannt? Und wenn Sie diese taten, dann mußten Sie auch die Mittel zur Vorbereitung des Krieges, Ihres Verteidigungskrieges bewilligen, falls Sie den Mut der Konsequenz besaßen. (Brausendes Gelächter.)

Für einen Sozialdemokraten aber gibt es keinen Krieg, wir verdammen den Krieg in jeder Form, das Abschlachten von Menschen, die uns nichts zu leide getan haben, durch Flinte und Säbel. Es ist ein Verrat unsrer heiligsten Grundsätze und Anschauungen, den Krieg so gewissermaßen zu verherrlichen und als etwas Großes, als etwas Notwendiges und Pflichtmäßiges hinzustellen. Es ist eine Schmach, denen zu Hilfe zu kommen, die im servilen Dienste egoistischer Gewalthaber auf die Fantasie unsrer Jugend irreführend, verrohend, bestialisierend einwirken. – (Orkanartiger Beifallsausbruch; achttausend Menschen jubeln dem Redner zu. Minutenlange Unterbrechung, da die begeisterte Zustimmung sich immer wieder in stürmischen Beifallskundgebungen Luft macht.)

Sie, Genosse Bebel, und alle, die dem Krieg als etwas Unabänderliches, als eine ewige menschliche Institution anzusehen scheinen, berufen sich immer auf den Verteidigungskrieg. Bei den Herren von Zedlitz, von Oldenburg, Paasche und den andern hochkonservativen und nationalliberalen Herren verstehe ich, wie sie zu diesem Argument kommen. Aber bei Ihnen, Genosse Bebel, der Sie doch das Proletariat vertreten, verstehe ich das nicht. Ist Ihnen, Genosse Bebel, denn nicht bekannt, daß wir, daß das Proletariat überhaupt nichts zu verteidigen hat, aus dem einfachen Grunde, weil es nichts besitzt?

(Gelächter. Stürmische Zustimmung.)

Wozu sollen wir denn in den Verteidigungskrieg ziehen, wozu uns nach allen Regeln der modernen Menschenvertilgungskunst en masse aus der Welt befördern lassen? Wir, der überwiegend größte Teil des Volkes, ja fast das gesamte Volk, wir haben nichts zu verteidigen. 65 von hundert Steuerzahlern der preußischen Bevölkerung sind auf ein unversteuerbares Jahreseinkommen von höchstens 900 Mark eingeschätzt. Was haben diese 65 Prozent zu verteidigen, Herr Bebel? Ihnen, diesen zwei Dritteln des Volkes, kann der Ausgang eines Krieges ganz gleichgültig sein; von der Kriegsbeute bekommt das Volk bestimmt nichts ab. Unser Leben ist Arbeit und Not, Unterdrückung und Knechtschaft. Haben wir Proletarier, wir Enterbten des Glücks, Grund auf unser Vaterland stolz zu sein, uns zu echauffieren für das Bewußtsein, preußische Heloten zu sein, die nicht mitreden, nicht mitzuraten haben, die still zusehen müssen, wie ihnen das Fell über die Ohren gezogen wird? (Stürmisches, zorniges: »Nein, nein!«)

Jawohl, wir Proletarier, wir Besitzlosen können kein nationales Gefühl haben, unsre Ausbeuter, unsre Unterdrücker sind selbst schuld daran. Wie sagten doch unsre Großmeister Marx und Engels im kommunistischen Manifest? ›Die moderne industrielle Arbeit, die moderne Unterjochung unter das Kapital, dieselbe in England wie in Frankreich, in Amerika wie in Deutschland hat ihm – dem Proletarier – allen nationalen Charakter abgestreift.‹ Jawohl, so ist es, Genossen, wir haben kein nationales, wir haben internationales Gefühl. Mit den Zedlitz, den Heyl von Hernsheim, den Stinnes und Thyssen haben wir nichts gemein, mit denen fühlen wir uns nicht eins. Wir fühlen uns eins mit unsern proletarischen Brüdern, die wie wir in Unfreiheit und hartem Frondienst schmachten, wir fühlen uns eins mit den Armen und Unterdrückten in der ganzen Welt! (Begeisterte Zustimmung.)

Die 2,99 Prozent der Steuerzahler, hört wohl, Genossen, die noch nicht ganz 3 Prozent, die ein Jahreseinkommen von 3000 bis 6000 Mark versteuern, die haben wenigstens etwas zu verlieren, etwas zu verteidigen. Und die kleine Schar von 3⁄4 Prozent der Gesamtbevölkerung, die über 9500 Mark Jahreseinkommen bis in die Millionen hinein besitzen, die Großkapitalisten, die Feudalherren, die sich den Klassenstaat als Zwingburg ihrer bevorrechteten Klasse halten, diese 2/3 prozentige Macht mag für ihr Besitztum zittern. Diese 2/3 Prozent sind die Interessenten der Flinte und des Säbels, für die das Blut im Kriege wieder einmal den Erdball färben wird. Im Interesse dieser 2/3 Prozent der Bevölkerung wird uns der sogenannte Patriotismus als Tugend gepriesen und unsern Kindern in der Schule eingebläut.

Und wenn sich auch unter unsern Brüdern und Genossen noch eine große Anzahl solcher befinden, denen immer noch nicht die Augen aufgegangen sind, die noch immer nicht wissen, wessen Geschäfte sie eigentlich besorgen, wenn sie in den Krieg ziehen, wenn es immer noch viele, viele in der Partei gibt, die sich den Patriotismus suggerieren lassen, die mit Begeisterung die Mordmaschinen bedienen und die wirklich glauben, einer heiligen Pflicht zu genügen, die sich als Helden dünken, so ist das Ihre Schuld mit, Genosse Bebel, Ihre und Ihrer Gesinnungsgenossen in der Partei und aller derer, die Ihnen zujubeln. Jawohl, Sie sind es, Genosse Bebel, der sich immer allen Bestrebungen in der Partei, die darauf hinzielten, eine zielbewußte, energische, antimilitaristische Propaganda zu machen, entgegenstellte. Sind sie nicht dem Genossen Karl Liebknecht, als er in Bremen und darauf wieder in Mannheim einen Antrag in dieser Richtung stellte, über den Mund gefahren wie einem dummen Jungen? Haben Sie sich nicht mit dem Gewicht Ihrer ganzen Persönlichkeit, Ihres Ansehens in der Partei gegen Antrag 114 des Wahlvereins Potsdam-Osthavelland gestemmt, der bezweckte, einen ständigen Ausschuß einzusetzen mit dem besonderen Auftrage, gegen den Militarismus, dieses stärkste Bollwerk des Kapitalismus, der unser Volk brutalisiert und barbarisiert, in jeder zulässigen Weise zu agitieren? Haben Sie nicht dagegen mit allem Aufgebot sittlicher Entrüstung gedonnert, als wäre die Partei in Gefahr? Unter den Gründen, mit denen Sie damals Ihren schroffen, erbitterten Widerstand gegen diesen Antrag bemäntelten, der die Aufklärung der Menge in einer der wichtigsten, nein, der wichtigsten Frage des öffentlichen Lebens überhaupt bezweckte, befand sich unter anderem dieses Argument: Ein besonderer Kampf gegen den Militarismus ist überflüssig. Auch mit unsern bisherigen Agitationen erreichen wir das, was erreicht werden muß. ›Allmählich, auf dem Wege der natürlichen Entwicklung‹, so sagten Sie einmal ungefähr, ›wachsen wir in den sozialen Staat hinein und dann gibt es keinen Militarismus mehr.‹

O, Genosse Bebel, sind Sie so kindlich anzunehmen, daß der Kapitalismus ruhig zusehen wird, wie wir in den sozialen Staat hineinwachsen? Und wie sollten wir den Kapitalismus überwinden und besiegen, solange er sich auf den Militarismus stützen kann? Nein, Genosse Bebel, solange wir nach Ihrem Wunsch den Militarismus ängstlich als ein Pflanze ›Rühr‘ mich nicht an‹ betrachten und behandeln, solange diese schneidige Waffe dem Kapitalismus zur Verfügung steht, solange ist auch dieser unbesieglich. Daß Sie das nicht erkannt hatten, Genosse Bebel, daß die Agitation gegen den Militarismus die brennendste Notwendigkeit für den endlichen Sieg des Sozialismus ist, unsre erste, höchste Aufgabe, das wiegt alle Ihre Verdienste um den Sozialismus auf. Soll ich Ihnen die Riesenentwicklung des Militarismus mit Zahlen beweisen? Sie kennen sie so gut, wie wir alle. Wohin soll es führen, wenn der Militarismus ungehindert fortfährt, die Produkte zu überwuchern und zu verdrängen, wenn alles, was der Fleiß des Volkes erwirbt, dazu dienen muß, den Militärmoloch zu füttern, wenn dem zerstörten Markte die zerstörte Justiz, das niedergetretene Recht als Begleiterscheinung der im Militarismus erdrückten Kultur folgen? Der Militarismus bringt schließlich alle Hände zur Strecke, er verschlingt zuletzt die letzte Frucht der Produktion, bis die Leiber der ausgemergelten, geknechteten, getretenen Proletarier das Massengrab unsrer zeitigen Kultur füllen. Mit Ihrer ängstlichen, opportunistischen Taktik, Genosse Bebel, wachsen wir nicht in die erstrebte Kultur hinein, wir sinken immer tiefer in das Völkergrab, das der Militarismus der Menschheit gräbt. Die Produktion, Recht und Kultur können nur im Rechtsstaatgedeihen. Ein bewaffneter Rechtsstaat ist ein Unding, eine Utopie; es hat in historischer Zeit noch nie einen Militärstaat gegeben, der zugleich Rechtsstaat war. Deshalb muß jeder, der den Rechtsstaat vertritt, zu allererst den Militarismus beseitigen. …..

Nun sehen Sie ja, Genosse Bebel, die Folge Ihrer Taktik, Ihrer zarten Rücksichtnahme auf die Gefühle unserer politischen Gegner, Ihrer ängstlichen Scheu, dem Militarismus zuleibe zu gehen, nun haben wir den Krieg. Sie, Genosse Bebel, Sie und alle, die sich in blindem Götzendienst Ihrer Autorität gefügt haben, sind Mitschuldige an diesem Kriege, an dem ungeheuren Blutvergießen, an dem namenlosen Elend und Jammer, an Verwüstung und Greuel allerart, die die Welt bald sehen wird, Sie sind mitschuldig an dem Tod der Hunderttausende, die bald in der gräßlichen Waffenschlächterei, die man Krieg nennt, zugrunde gehen werden.«

Starke anhaltende Bewegung. Bebel und die anderen anwesenden Abgeordneten springen entrüstet auf und protestieren durch Gebärden und Rufe, die in dem ungeheuren Tumulte niemand hört. Viele der Arbeiter unten im Saal stürzen in wildester Erregung gegen die Tribüne vor mit heftigen, wütenden Gebärden gegen die auf der Tribüne stehenden Abgeordneten. Der anwesende Polizeileutnant greift nach seinem Helm. Der Vorsitzende schwingt aus Leibeskräften die Klingel und macht durch eine bezeichnete Geste die Versammlung auf die Gebärde des Polizeibeamten, der mit der Auflösung der Versammlung droht, aufmerksam. Die Aufregung legt sich rasch und der Redner fährt fort.

»Jedenfalls, Genosse Bebel, haben Sie und Ihre Fraktionskollegen sich einer groben Pflichtversäumnis schuldig gemacht, ja, Sie haben Ihre Pflicht als Vertreter der Partei, als Vertreter des überwiegend größten Teiles des deutschen Volkes mit Füßen getreten. Wir haben von Ihnen nicht erwartet, daß Sie offnen Widerstand gegen Staatsgesetze proklamieren. Wir halten niemand ab, seiner gesetzlichen Dienstpflicht zu folgen. Aber, was Sie hätten tun können, ja, tun müssen, das wäre gewesen, der Regierung zu erklären, daß wir, daß unsere Genossen nur gezwungen in den Krieg gehen, nicht aus eigenem Verlangen, aus eigenem Empfinden, sondern nur weil sie müssen, weil sie nicht anders können. Mit aller Kraft und Entschiedenheit hätten Sie gegen den Krieg protestieren, hätten Sie die verlangten Mittel zur Kriegsführung ablehnen müssen, anstatt sich inkonsequent, in nichtsnutzigem Opportunismus der Abstimmung zu entziehen. Sie hätten der Regierung sagen müssen: Gut, wir gehen in den Krieg, wenn es sein muß, aber unlustig, widerwillig gehen wir. Das Volk verabscheut den Krieg, das Volk will keinen Krieg mehr. Und die Regierung, die sehr wohl weiß, daß sichmit einem Heer, das nicht mit Begeisterung, aus innerster Überzeugung in den Krieg zieht, keine siegreichen Schlachten schlagen lassen, wäre vielelicht wankend geworden und wäre im letzten Augenblick doch noch vielleicht vor dem Kriege zurückgeschreckt. Sie aber haben nicht nur gegen uns, das Volk, pflichtvergessen gehandelt, Sie haben auch die Regierung getäuscht, Sie haben sie getäuscht durch Ihr Verhalten, durch Ihre lahmen, lauen Erklärungen, Sie haben sie nicht aufgeklärt über die wahren Empfindungen des Volkes, Sie haben der Regierung nicht gezeigt wie tief in unseren Seelen der Abscheu vor dem Kriege ist, davon haben Sie die Regierung nicht überzeugt, weder im Reichstage, noch durch Ihr Verhalten auf den Parteitagen in Bremen und in Mannheim. Das ist Ihre Schuld, die Sie nicht mehr sühnen können, nie – nie! (Tosender, langanhaltender Beifall, der die Proteste der anwesenden Abgeordneten immer wieder erstickt.)

Und nun zuletzt muß ich Ihnen, Genosse Bebel, auch noch den Vorwurf machen, daß Sie sich gegen die Parteidisziplin, die Sie doch gegen Andersdenkende immer so streng gewahrt wissen wollen, schwer vergangen haben. Auf dem internationalen Sozialistenkongreß zu Paris im Jahre 1900 ist von den Legaten einstimmig, die deutschen Vertreter eingeschlossen, erklärt worden: 1. daß es nötig ist, daß die Arbeiterpartei in jedem Lande mit verdoppelter Macht und Energie gegen Militarismus und Kolonialpolitik auftrete; 2. daß es vor allem unbedingt notwendig ist, die weltpolitische Alliance der Bourgeoisie und Regierungen zur Verewigung des Krieges durch eine Alliance der Proletarier aller Länder zur Verewigung des Friedens zu beantworte. – Sie, Genosse Bebel, haben sich immer gegen die Ausführungen dieser Erklärungen gestemmt, indem Sie wiederholt behaupteten, daß in der Frage des Militarismus nicht in Übereinstimmung mit dem Proletariat andrer Nationen vorgegangen werden könne, daß sie vielmehr national in jedem Lande für sich gelöst werden müsse.

Der internationale Kongreß in Paris 1900 hat ferner einstimmig beschlossen: 1. daß die sozialistischen Parteien überall die Erziehung und Organisierung der Jugend zum Zweck der Bekämpfung des Militarismus in Angriff zu nehmen und mit größtem Eifer zu betreiben haben. Wie leidenschaftlich, ja, wie mit förmlich wütendem Eifer Sie, Genosse Bebel, jeden Versuch bekämpft haben, den Beschluß des internationalen sozialistischen Kongresses von 1900 in Deutschland zur Ausführung zu bringen, das habe ich schon vorhin dargelegt. Im Gegenteil, Sie, Genosse Bebel, Sie schwärmen ja für die allgemeine Volksbewaffnung, für eine Volkswehr und wollen, daß schon die Jugend in den Schulen militärisch gedrillt wird. (Brausendes Gelächter. Zuruf: »Das fehlte uns gerade noch!«)

Auf dem internationalen Kongreß in Paris wurde ferner beschlossen, daß die sozialistischen Vertreter in allen Parlamenten unbedingt gegen jede Ausgabe des Militarismus, Marinismus oder de Kolonialexpeditionen zu stimmen verpflichtet sind. Auch gegen diesen Beschluß haben Sie, Genosse Bebel, und Ihre Fraktionskollegen wiederholt, bei den Herero-Krediten und jetzt wieder, gehandelt. Und wegen dieser doppelten, schweren Verfehlung, in erster Linie wegen des schmachvollen, unentschuldbaren Versagens im Kampfe gegen den Militarismus beantrage ich, daß wir dem Genossen Bebel und den andern Mitgliedern unsrer Reichstagsfraktion unsre schärfste Mißbilligung aussprechen, daß wir ihnen ein Mißtrauensvotum erteilen.«

Ein ungeheurer Tumult entstand. Bebel sprang voll Entrüstung und Zorn auf. Noch nie, solange er in der Partei war, hatte man gewagt, ihm in dieser Wiese gegenüberzutreten, durch lange Jahre hindurch hatte er sich gewöhnt, sich gewissermaßen als Diktator der Partei zu fühlen, jedenfalls hatte er wieder und wieder den Beweis erhalten, daß ihn das Gros der Genossen geradezu vergötterte, daß er sicher sein konnte, bejubelt zu werden, sobald er nur den Mund auftat. Ja, er hatte wiederholt erlebt, daß, wenn auch gelegentlich einem seiner Widersacher unter den jüngeren radikaleren Elementen oder auch aus revisionistischen Kreisen von der Versammlung Beifall gespendet wurde, er nur persönlich aufzutreten brauchte, um allen Widerspruch zum Schweigen zu bringen. Noch immer war jeder Angriff gegen ihn aus Parteikreisen von ihm abgeschlagen worden, noch immer hatte zuletzt die Majorität der Genossen ihm zugejubelt und sich seiner Ansicht, seiner Autorität gefügt. Und so würde es auch diesmal sein. Wenn er nur erst zum Sprechen kam, er würde die Törichten, Irregeleiteten, Wankelmütigen durch die Macht seiner Rede, durch den nie versagenden Zauber seiner Persönlichkeit zu sich zurückzwingen.

Er winkte dem Vorsitzenden, daß er reden wollte. Der Genosse schwang auch aus Leibeskräften die Klingel, aber in dem Lärm der wild durcheinanderschreienden Genossen war es unmöglich, sich Gehör zu verschaffen.

Da trat der greise Volkstribun, der schon so manche wilde Aufregung durch seine bloße Erscheinung beschworen hatte, ganz dicht an die Rampe der Tribüne, beugte sich vor und blickte scharf, tadelnd zur Menge hinab und winkte mit beiden Armen, ihm das Wort zu erteilen.

Aber wunder, diesmal wirkte seine Popularität nicht, der Zauber schien gebrochen; die tobende Menge wollte seine Autorität, das gottähnliche Ansehen, das er immer genossen, nicht mehr anerkennen. Die Erbitterung, die sich im Laufe der Jahre doch bei vielen radikalen Elementen über seine schroffe Ablehnung der antimilitaristischen Anträge angesammelt hatte, der Unwille über die Abgötterei, die mit dem Führer in der Partei getrieben worden war, der ärger über den Autoritätsdünkel, den er manchmal in verletzender Weise hervorgekehrt hatte, brach mit elementarer Gewalt durch. Das Johlen und Schreien nahm kein Ende.

Da machte der überraschte, bitter enttäuschte greise Volkstribun eine heftige, zornige, verachtungsvolle Gebärde gegen die zu ihm Hinaufschreienden. Der Sturm der Entrüstung, zu der die scharfen Angriffe des Referenten die versammlung angestachelt hatten, wuchs zum Orkan. »Nieder mit Bebel! Volksverräter! Feigling!« und andere wilde Schreie flammender Empörung drangen zu dem entthronten Diktator hinauf.

Und mit wütender Gebärde drang man gegen die Tribüne, gegen den erbleicht Zurückwankenden vor.

Da griff der Polizeileutnant nach seinem Helm und stülpte ihn auf sein Haupt.

»Die Versammlung ist aufgelöst!« schnarrte er in dem üblichen Kommandoton. […]

[soweit der faszinierende Roman bis hierher auf Seite 104; er endet dann auf Seite 275]

13.05.2024 [Abbildungen: koka-augsburg: Archiv]

Feedback: info@koka-augsburg.com

Im EU-Rahmen war die BRD nun erst recht obenauf. Sie bestimmte die offensive Stoßrichtung. Das stieß insbesondere in Frankreich auf einigen Widerwillen. Auf der einen Seite konnte und wollte man dort ja nicht aus dem EU-Erweiterungsprojekt auf Kosten Rußlands aussteigen. Auf der anderen Seite war damit das Selbstbewußtsein der Grande Nation angekratzt. Schließlich hat sich der französische Staat seit dem Zweiten Weltkrieg viel auf seine privilegierten Beziehungen zu den USA zugutegehalten, waren es doch hauptsächlich US-Truppen, die die Boches aus Frankreich wieder vertrieben. Gerade so gesehen waren und sind die USA für Frankreich ein Rückenschild gegen Deutschland, dem man bei aller geheuchelten Freundschaft mißtraut. Und wie sich am aktuellen Fall zeigt zurecht: Sollten Deutschlands Beziehungen zu den USA tatsächlich besser sein als die Frankreichs? Klar, daß dann nach Scholz auch Präsident Macron in Washington aufkreuzen mußte. Selbstredend wurde einmal mehr die Einigkeit des Westens beschworen, wofür die jeweiligen Interessensgegensätze ja den Grund abgeben.

Im EU-Rahmen war die BRD nun erst recht obenauf. Sie bestimmte die offensive Stoßrichtung. Das stieß insbesondere in Frankreich auf einigen Widerwillen. Auf der einen Seite konnte und wollte man dort ja nicht aus dem EU-Erweiterungsprojekt auf Kosten Rußlands aussteigen. Auf der anderen Seite war damit das Selbstbewußtsein der Grande Nation angekratzt. Schließlich hat sich der französische Staat seit dem Zweiten Weltkrieg viel auf seine privilegierten Beziehungen zu den USA zugutegehalten, waren es doch hauptsächlich US-Truppen, die die Boches aus Frankreich wieder vertrieben. Gerade so gesehen waren und sind die USA für Frankreich ein Rückenschild gegen Deutschland, dem man bei aller geheuchelten Freundschaft mißtraut. Und wie sich am aktuellen Fall zeigt zurecht: Sollten Deutschlands Beziehungen zu den USA tatsächlich besser sein als die Frankreichs? Klar, daß dann nach Scholz auch Präsident Macron in Washington aufkreuzen mußte. Selbstredend wurde einmal mehr die Einigkeit des Westens beschworen, wofür die jeweiligen Interessensgegensätze ja den Grund abgeben.